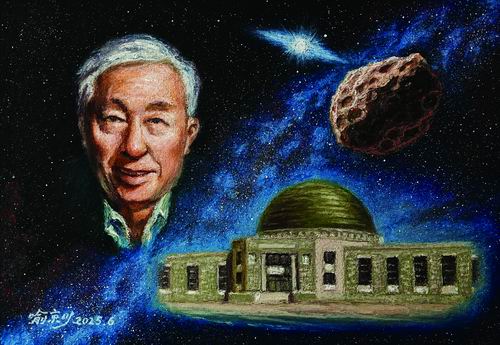

《纪念李元百年诞辰》。喻京川/绘

■卞毓麟

6月30日,中国科普研究所举办“李元先生诞辰100周年座谈会”。会上播放的纪念视频中,李元女儿李星玉的话给我留下了很深的印象:“我父亲就是热爱星空,而且赞美星空。他一生最大的幸福,就是把工作、生活和他的兴趣结合在一起了。”

我国科普界耆宿李元的一生,见证了中国现代天文学和科学普及事业从举步维艰到蓬勃发展的历程。他用火一般的热情实践了科学知识应该大众化的理念,在引进世界科普名著、繁荣原创科普作品、创建我国第一座天文馆、倡导太空美术等诸多方面硕果累累,也不断激励着后来者“更上层楼”。

“天文馆事业先驱者”

有两部著作对了解李元其人其事很有帮助。一部是《李元访谈录》,系“20世纪中国科学口述史丛书”之一。丛书主编樊洪业顾及我的“科班”天文背景、长久的科普热情,以及与李元的数十年的交往,命我审阅书稿。

另一部是《科普之星——李元》,系在中国科普研究所成立30周年之际出版的“科普人生——聆听老一辈科普工作者娓娓道来的科普历程”丛书之一。李元亲自为此书写了《我的科普之路(代序)》,用4个小标题言简意赅地概括了自己的人生:认星座是我的起点、紫金山是我的大学、天文馆是我的理想、宇宙美是我的追求,真是鲜活而又精准。李元的子女3人,名字中皆有一“星”:长女星燕、儿子兆星、幼女星玉,足见他对星空的深情。

《李元访谈录》的访者李大光说得好:“李元先生,平生无门无派,但他广结善缘,为人处世的方式使他拥有很多朋友。”确实,敬重师长、友爱同志、提携晚辈,李元做得近乎完美。回忆多年前有一次聊天时他问我:“如果一场多人聚会氛围有点沉闷,你能不能当场调动大家的情绪,使气氛迅速活跃起来?”我说:“好像比较难。”李元微笑道:“我可以。”这底气从何而来?来自他开朗的性格,更来自朋友们对他的信任。李元年长我18岁,于我而言亦师亦友,凡是赠我的书他都亲笔题签:“卞毓麟老友惠存。”

李元先后在紫金山天文台、北京天文馆和中国科普研究所工作。1982年,中国科普创作研究所(今中国科普研究所)成立,李元即从北京天文馆调入该所任外国科普研究室主任。1987年北京天文馆建馆30周年之际,他是“天文馆事业先驱者”这一荣誉的唯一获得者。1989年,他从中国科普研究所离休。元老,元老,李元既是北京天文馆的元老,也是中国科普研究所的元老。离休,离休,他从未离开科普这块阵地,也从未想多休息一天。

践行“拿来主义”

鲁迅先生提倡“拿来主义”,要主动把外国的好东西拿来,经过挑选、辨别后为我所用。李元非常赞同这一主张,他一贯热心于向社会各界介绍国外在科技、文化方面的美好事物,并力促“拿来”为我所用。以下仅举突出的几例。

李元从1947年开始就热心搜集有关天文馆的资料,1949年11月他在《用实际行动纪念高鲁先生》一文中明确呼吁在我国建立天文馆。此后至北京天文馆诞生的历程已多有介绍,此处无需赘述。有意思的是,1925年,德国慕尼黑的德意志博物馆天象厅正式开放,其天象仪的星空表演引起了各国的强烈反响。李元就出生在天象厅开放后的一个月,人们经常打趣说“他为天文馆而生”。

李元对太空美术的关注特别值得一提,这可溯源至他在1944年见到美国太空美术巨擘邦艾斯泰的“土星世界”组画时。如果说在中国不遗余力地将公众引向太空美术之门的是李元,那么将李元带入太空美术领域的启蒙者就是邦艾斯泰。李元评论这位美国太空画家的作品是“搭建人类与宇宙的桥梁”,1985年还赋诗《宇宙的桥梁》祝贺邦艾斯泰97岁生日。此诗共16行,其后半部分每句皆以“你”字起首,排比递进尤其感人:

你为人类增添了飞往太空的力量,你激发了我们对未来世界的幻想,你的太空美术作品美好而多样,你鼓励我们向太空飞翔再飞翔。你的作品照耀宇宙胜过天体的光芒,你的思想智慧比星星更明亮,你揭开了太空时代的序幕,你的艺术将永远灿烂辉煌。

邦艾斯泰致信李元道:“培养新一代太空画家的最佳途径就是把太空美术和天文学介绍给青少年们。”1986年6月11日,98岁的邦艾斯泰与世长辞,我清楚记得,那一天是李元的61岁生日。

法国天文学家弗拉马利翁是一位天文普及奇才。他的传世之作《大众天文学》被美国科普巨匠阿西莫夫誉为“在19世纪的同类著述中,这乃是一部无出其右的杰作”。李元配合他的恩师、著名天文学家李珩为翻译、出版中文的《大众天文学》费尽心力,详情可参见2003年1月《科学生活》杂志所载的李元长文《〈大众天文学〉传奇》。弗拉马利翁追求“一种更理想、更诗意、更生动的天文研究”,这也正是李元毕生的科普愿景:让科学知识趣味化、艺术化、大众化。仿佛是传承与光大此种理念的象征,弗拉马利翁刚去世8天,李元来到了这个世界。

斯人已逝,幽思长存

李元为中国的科普事业马不停蹄奔波70余年。2016年7月6日,他永远停下了匆匆的脚步,在北京溘然长逝,享年91岁。我在病中无法亲往北京告别,而撰挽联如下:

引万众齐探宇宙奥秘,最喜雅俗共赏,七旬耕耘堪慰前贤;

向领袖叙说华夏天文,惟期雄风重振,九秩夙愿常励后昆。

翌年,2017年9月11日下午,我出席了中国科普作家协会等联合举办的科普创作沙龙,主题是“我们应该向老一辈科普人学习什么?——《访美见闻》李元先生科学文化之旅分享会”。我曾应出版社和李元家属之邀,以旁批的形式为《访美见闻》写了约250条“评注”。当晚,我应星燕、星玉之邀,再往李元生前书房,眼前陈设如故,只是无法与屋主促膝畅谈天文和科普了。

在“李元先生诞辰100周年座谈会”上,各方人士的发言都饱含深情。在此,我愿引用曾得到李元许多帮助的太空画名家喻京川的精心近作《纪念李元百年诞辰》以表对故人的深切缅怀:画面左侧的李元栩栩如生,右上方是第6471号小行星(李元星)的形象,右下方则是北京天文馆。

李元先生,我们深深地怀念您!

《中国科学报》 (2025-08-22 第4版 文化)