导读

随着增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和智能穿戴设备的快速发展,高亮度、高分辨率、低功耗的微LED显示技术成为行业焦点。微LED(通常指尺寸小于100微米的LED)凭借其超高对比度、快速响应和长寿命等优势,被视为下一代显示技术的核心。然而,实现全彩微LED显示的关键挑战在于如何高效、精准地将量子点(QD)等光转换材料集成到微米级像素中。

目前主流量子点图案化技术(如喷墨打印、电液动力打印)面临分辨率受限(、工艺复杂、材料兼容性差等问题。传统光刻技术虽能实现高分辨率,但需使用化学溶剂或高温处理,易损伤量子点的光学性能。此外,多色量子点的逐层集成难度大,限制了全彩显示的制造效率。

近日,华盛顿大学Lih Y Lin教授团队提出了一种基于干法剥离的高分辨率光刻技术,成功在4英寸晶圆上实现了量子点薄膜的微米级图案化,该成果以A universal high-resolution micro-patterning technique for solution-processed materials为题发表于Light: Advanced Manufacturing。该技术利用聚对二甲苯作为缓冲层,结合光刻与机械剥离,无需化学溶剂即可精准移除多余量子点,分辨率达1微米,且能兼容钙钛矿量子点(PQD)、CdSe/ZnS量子点等多种材料。通过重复工艺,团队首次在同一基底上集成红绿双色量子点阵列,并验证了其与蓝光LED背板的兼容性,为高分辨率全彩微LED显示提供了通用解决方案。

小百科1:什么是“干法剥离技术”?

干法剥离技术是一种无溶剂、纯机械的图案化工艺。其核心步骤为:在基底上沉积聚对二甲苯缓冲层,通过光刻定义图案并刻蚀缓冲层;随后沉积量子点溶液,待成膜后直接机械剥离缓冲层,仅保留目标区域的量子点。该技术避免了传统湿法剥离中化学溶剂对量子点的侵蚀,同时保留了材料的高荧光量子产率和窄发射线宽,为高性能光电器件奠定了基础。

小百科2:为什么量子点是光转换材料的“明星”?

量子点(Quantum Dots, QDs)是一种纳米级半导体材料,其独特的光学性能源于量子限域效应:当材料尺寸接近电子波函数尺度时,能带间隙随尺寸变化而可调。例如,钙钛矿量子点(CsPbBr3)通过调控晶格尺寸,可精准发射从蓝光到红光的窄谱光(半高宽<20 nm),且荧光量子产率超90%。

与传统磷光体相比,量子点兼具高色纯度、溶液加工性和稳定性,是微LED显示中理想的光转换材料。通过图案化技术将其集成于蓝光LED背板,可高效转换出红绿光,无需复杂芯片转移工艺,为全彩显示提供低功耗、高分辨率的解决方案。

设计思路与工艺流程

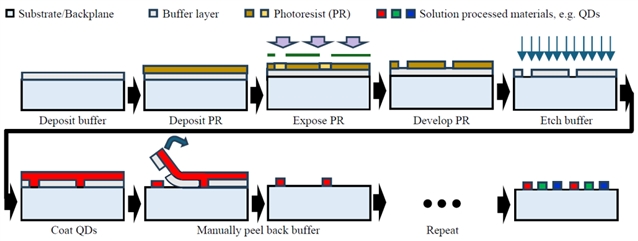

团队设计的关键步骤如图1所示:

图1:干法剥离技术流程示意图

首先在清洁基底上化学气相沉积(CVD)聚对二甲苯层作为缓冲层,然后光刻定义图案,并等离子刻蚀转移至缓冲层,再滴铸量子点溶液形成均匀薄膜,最后机械剥离,撕除缓冲层,仅保留图案化量子点。该流程可循环进行,实现多色量子点的逐层集成。

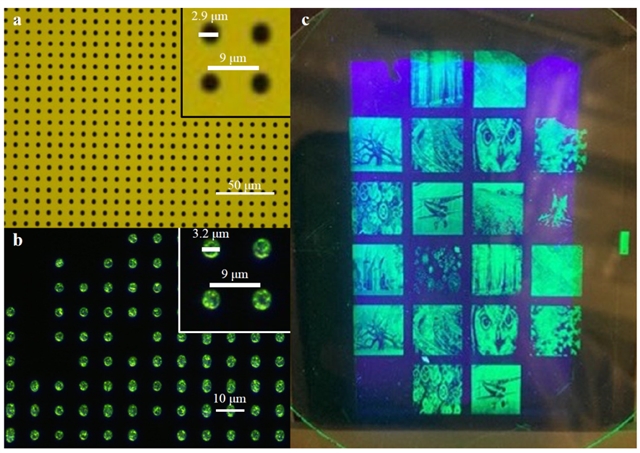

高分辨率与晶圆级加工验证

团队在4英寸玻璃晶圆上制备了1-10微米不同尺寸的量子点像素阵列(图2)。荧光显微镜显示,钙钛矿量子点(CsPbBr3)的发光峰位于517 nm,半高宽仅19.5 nm,量子产率高达93.6%,证实工艺对光学性能的完美保留。此外,通过原子力显微镜(AFM)表征,图案边缘清晰,宽度(1.2um)和厚度(约180 nm)均匀。

图2:(a)光刻胶显影后的晶圆显微图;(b)绿色量子点图案荧光图;(c)紫外灯下的全晶圆图案

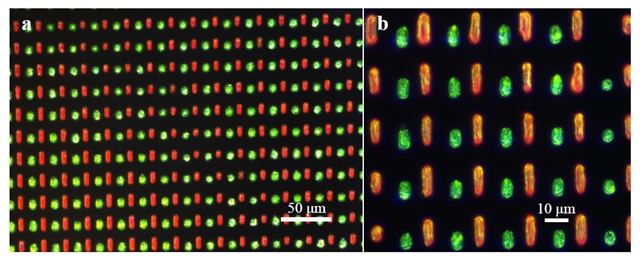

多色集成与LED兼容性

通过重复工艺,团队在单一基底上成功集成红色CdSe/ZnS与绿色CsPbBr3量子点。进一步将图案化量子点直接制备于蓝光GaN LED阵列上,验证了其作为色彩转换层的可行性。铝黑矩阵层有效阻挡背光泄漏,实现了高对比度的绿光发射。

图3:红绿双色量子点集成荧光显微图

总结与展望

尽管该技术已实现1微米分辨率,但进一步突破需优化光刻设备极限;当前工艺对基底平整度要求较高,未来需开发适用于柔性器件的兼容方案。此外,拓宽量子点材料种类(如无毒的InP量子点)和提升图案化速度,将是推动产业化应用的关键。(来源:先进制造微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.37188/lam.2025.015

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。