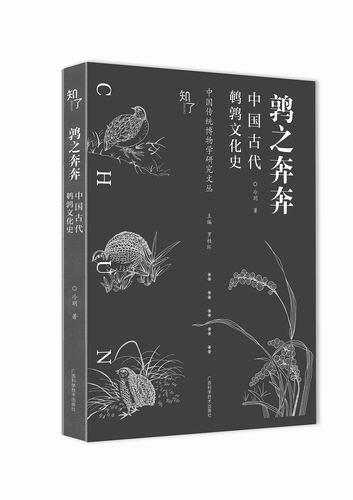

《鹑之奔奔——中国古代鹌鹑文化史》,冷玥著,广西科学技术出版社2025年6月出版,定价:116元

■曾雄生

近日,冷玥的《鹑之奔奔——中国古代鹌鹑文化史》(以下简称《鹑之奔奔》)出版了。该书是作者在硕士学位论文的基础上充实完善的。我作为其论文指导小组的成员之一,参与了该论文从开题到中期考核,再到答辩的全过程。当时这一选题就给我留下了深刻的印象。经过多年的打磨,昔日优秀的学位论文变成今日高端大气的学术著作,从形式到内容都让人耳目一新。

是吉祥物,更是猎物、食物、玩物、宠物、药物

约十年前,为了出版我的论文集《中国稻史研究》,我选择了南宋李迪的《谷丰安乐图》作为书封设计元素。该画展现了4只麻雀啄食稻穗的生动场景,寓意稻谷丰登、国泰民安。今读冷玥的著作,我意识到那4只麻雀原本可能是鹌鹑,只是被画家画得更像麻雀。《鹑之奔奔》中有专门的一章讨论“艺术品中的鹌鹑形象”,指出“因‘鹌’与‘安’谐音,有平安、安康、安居、安详的美好寓意,鹌鹑也就成为了中国古代绘画作品中的常客”,并特别提到,鹌鹑“与禾穗搭配,有岁岁平安的寓意”。《谷丰安乐图》中,稻穗与鹌鹑的配合正好表达了稻谷丰收、岁岁平安之意。

然而,鹌鹑不仅作为一种艺术形象出现于文学艺术的作品之中,读过《鹑之奔奔》后,我才知道鹌鹑是一种多面向的小型动物。它是吉祥物,更是猎物、食物、玩物、宠物、药物。特别是作为娱乐的斗鹑,更是一项“中国古人独特的休闲活动”。斗鹑也是这种动物留在古代中国人心中最深的印象。这种印象通过明清时期反映斗鹑具体内容的几种《鹑谱》保留至今。冷玥正是借助这些古人留下的文字资料,以斗鹑作为主要切入点去解析中国古代鹌鹑文化史。

作者认为,“对戏斗动物的驯养与对经济动物的驯养有诸多不同,对此类文献的研究将有助于补充人类驯养动物的历史。”书中详细梳理了斗鹑的历史、分类和流程。还对现存的多本《鹑谱》进行对比分析,梳理出其在明清时期的流传情况,并对其中所蕴含的生物学知识和人文思想进行了挖掘和阐释。正如本书所说:“鹌鹑是中国古人非常关注的一种动物,被当作戏斗动物进行饲养,由此更加深了人们对它的认识。”本书凸显了“戏斗动物谱录的特殊性和其在科学史角度的研究价值”。作为此项研究最重要的参考资料,书的下篇收录了《明清时期鹌鹑谱合集》,这是作者在搜集、整理和研究斗鹑历史文献方面所取得的重要成果。

可吃、好吃,还滋补

如果仅把鹌鹑当作一种戏斗动物,可能会窄化我们对鹌鹑历史和文化的认知。其实鹌鹑除了给古代中国人带来精神上的享受之外,更多的还是物质上的滋养。兹就该书第六章“作为食物和药物的鹌鹑”,结合书中的内容,谈谈自己的一点浅见。

依据作者的研究,有一定规范的斗鹑活动兴起于宋代,在元代延续,在明清盛行。然而,在有斗鹑活动之前,中国古人便有与鹌鹑打交道的历史。

自古以来,天上飞的鸟、地上跑的兽和水中游的鱼就是中国人主要的食物来源之一。鹌鹑属于鸟类。《周礼》夏官之属有一种职官“罗氏”。罗氏掌管用罗网捕捉鸟类,供应节令所需的鸟禽。如,“中春,罗春鸟,献鸠以养国老,行羽物。”在古人所网罗的鸟类中肯定就包括鹌鹑。《诗经·魏风·伐檀》就有:“不狩不猎,胡瞻尔庭有县鹑兮?”鹌鹑成为猎物在唐宋诗人的笔下也不少见,如元稹的“翻身迎过雁,劈肘取回鹑”,韩驹的“时时得鹑兔,傍灶亲燔燎”。

鹌鹑成为猎物,与生态学家提出的最佳搜寻理论有关。按照最佳搜寻理论,人们只会追踪或收获那些在固定搜寻时间内热量回报率最大的品种。鹌鹑由于繁殖力强、数量相对较多、猎取较为简便、支出少而收益高,因而成为相对“廉价”的食物。清代李渔在《闲情偶寄》一书中说:“野禽可以时食,野兽则偶一尝之。野禽如雉、雁、鸠、鸽、黄雀、鹌鹑之属,虽生于野,若畜于家,为可取之如寄也。”据宋人杨亿记载,“至道二年(996年)夏秋间,京师鬻鹑者,积于市门,皆以大车载而入,鹑才直二文。”

或许正是因为自然界中有丰富的鹌鹑资源,所以供食用的鹌鹑养殖并没有发展起来,而笼养鹌鹑的兴起很大程度上是由于戏斗。实际上,中国古代很早就开始了养鸟的活动。《周礼·夏官》中有“掌畜”一职,掌驯养鸟类动物,以供祭祀用牲及饮食膳馐。可见最初的养鸟主要是供给食用和祭祀的。只是这里没有明确提到养鹌鹑,因为自然界中有足够多的野生鹌鹑可供猎食。

鹌鹑充当食物的历史由来已久。书中提到《礼记·内则》有“雉、兔、鹑、鷃”和“鹑羹”两处以鹌鹑为食物的记载。《齐民要术》中加工“五味腊”的原料中也包括鹌鹑。后世以鹌鹑为食物的记载更不少见。如宋人杨钦的“菽水甘淡泊,藜鹑御寒饥”,元人曹世长的“野胾杂鹑雉,溪鱼间鲦鲿”,明人孙蕡的“秋湖水落莲芡盛,腊月雪深鹑兔肥”。此外,还有炸鹌鹑、炒鹌鹑、糟鹌鹑等。

古人发现鹌鹑不仅可吃、好吃,还有特殊的功用,于是食物又成了药物。这在医食同源的国度里是一种普遍的现象。宋人唐慎微等编著的《证类本草》说,“鹑,补五藏,益中续气,实筋骨,耐寒温,消结热。”

成为美味可能与“肉食渴望”有关

相较于食用家养动物时的那种坦然,人们在食用野生动物时还是心存某种障碍。在古人看来,生活在山林之中的野生动物并没有直接加害于人类,比如,果子狸“夜行昼伏”“与世了无忤”,与人并没有直接利害冲突,也没有受到人类的供养,人们却要猎食它们。于是就有人诘问“狸何罪哉”。

这种对于野生动物的同情和怜悯心理,也在食用鹌鹑时得到体现。如宋孝宗时“每戒后苑毋妄杀,如鹌鹑并不令供”。特别是受到佛教的影响,这种戒杀生的思想更加深入人心。宋代僧人释怀深就曾提到蔡元长太师喜食鹌子羹,梦中受到鹌鹑的感化之后,“遂撤鹑羹一味”。但就全社会而言,将野雀、鸽子、鹧鸪、鹌鹑之类视为野味或山味者不在少数。

不惟如此,古人还从鹌鹑的食用中得到启发,把食用对象扩展到青蛙等更多的野生动物中。宋代以前,无论是南方人还是北方人都普遍接受了食用鹌鹑的事实,但只有南方人才有食蛙的习惯。这种习惯让北方人很不以为然,并为此争论不休。“中州人每笑东南人食蛙。”于是在宋人朱彧的《萍洲可谈》卷二中就有了这样的记载,“有宗子任浙官,取蛙两股脯之,绐其族人为鹑腊,既食然后告之,由是东南谤少息。或云蛙变为黄鹌。”鹑腊,实际上是腊蛙,即蛙干。通过用蛙肉干冒充鹌鹑干的方法,制造北方人食蛙的事实,以平息有关食蛙的争论。

这一招果然见效。而实现这一转变的理论基础则是古代生物学中的“化生说”。化生说认为蛙是鹑变的。古人基于有限的形态和生态观察,认为鹌鹑和与之相类的鹬,都是“田鸡所化”,而“鹬蚌相争,渔翁得利”的典故,更证明人们很早就食用鹌鹑和鹬了。既然鹌鹑和鹬可吃,蛙自然也可以吃。宋人朱翌在《淮人多食蛙者作诗示意》中有言,“食鹑乃无言,食蛙或颦愀。鹑蛙等无二,妄想自颠倒。舌根无尽期,所得在一饱。”通过“妄想”的办法克服人们食用时的心理障碍。

化生说为扩大食物来源提供了理论依据。甚至鹌鹑的药用价值也是化生的结果。《证类本草》说,“(鹑)四月已前未堪食,是虾蟆化为也。”李时珍同样应用了化生说进行解释,他说:“鹑乃蛙化,气性相同,蛙与蛤蟆皆解热治疳,利水消肿,则鹑之消鼓胀,盖亦同功云。”其实鹌鹑不过是古代中国人食用的众多具有药用和滋补价值的野味或称异味之一。

鹌鹑等众多野生动物成为中国人的美味,可能与人类学家所称的“肉食渴望”有关。饮食人类学家马文·哈里斯发现,早先人们更愿意吃动物性食物,几乎遍及世界的肉食渴望,实际上是一种对肥肉的渴望。只是在中国传统以农桑并举为特征的农业结构中,谷物种植业一枝独秀,养畜业日趋萎缩,并严重影响人们的生产和生活。一个最显著的特点就是普通中国人日常膳食中肉食严重匮乏。为了补充人体所需要的动物蛋白,满足人类的肉食渴望,于是鹌鹑等众多野生动物就成为了猎食的对象。从今天的角度看,我们或许会认为食用野生动物既不卫生也不环保。

容易被忽略的深层内容

冷玥的书以《诗经·国风·鄘风》中的“鹑之奔奔”为题并开篇,将汉代至清代不同时代的经学家对此的解释进行对比分析,以探微注经传统中动物知识的特点以及不同时代中国人的自然观的变化。本书指出古人对“奔奔”的解释,经历了从“随文解物”到“因物疑文”的转变,体现了作者良好的学术素养。但这里也必须指出,诗无确诂。就“鹑之奔奔”而言,我们既可以将其解释为 “乘匹之貌”,也可解释为“争斗恶貌”,甚至可以将二者统一起来,为了“乘匹”而“争斗”,“乘匹”者异性之间也,“争斗”者同性之间也。

对于本书也可作如是观,书中主要谈的是斗鹑,且斗鹑的参与者具备文化上的优势,因此与他们生活相关的斗鹑活动被记载下来,而食用鹌鹑等与大众日常生活联系更加密切,更加广泛而深层的内容可能反而容易被忽略,以致作为一本鹌鹑文化史著作会让人觉得稍有缺憾。在我看来,鹌鹑既是宠物,也是食物。兹表而出之,彰而显之,以免亮点过于耀眼而让读者忽视书中其实同样重要而篇幅相对较小的内容。

(作者系中国科学院自然科学史研究所研究员)

《中国科学报》 (2025-08-22 第3版 读书)