|

|

|

|

|

FIE 福州大学张久俊院士/颜蔚教授/左银泽博士:通过阳离子掺杂调控二氧化铈人工界面层表面电子重构构筑无枝晶锌阳极 |

|

|

论文标题:Surface electron reconfiguration of ceric dioxide artificial interface layer by cationic doping for dendrite-free zinc anode

期刊:Frontiers in Energy

作者:Linlong Lu, Zheng Wang, Jingwen Cai, Zhengyu Bao, Yukai Lan,Yinze Zuo, Yidong Jiang, Wei Yan, Jiujun Zhang

发表时间:15 Jun 2025

DOI:10.1007/s11708-025-1002-8

微信链接:点击此处阅读微信文章

文章简介

水性锌金属电池(ZMBs)因高安全性、资源丰富性和环境友好性,被视为二次电池体系的有力竞争者。然而,锌枝晶生长、副反应及阳极腐蚀等问题严重制约了其循环性能与实际应用。本研究提出了一种表面电子重构策略,通过铜(Cu)原子掺杂二氧化铈(CeO2)构建人工界面层Cu2Ce7Ox,优化Zn2+的吸附能与迁移能,实现了高可逆、稳定的锌阳极。

研究背景与意义

ZMBs凭借安全、低成本、资源丰富等优势备受关注,但其发展受限于锌枝晶生长、副反应(如析氢反应)及阳极腐蚀,这些问题的核心在于[Zn(H2O)6]2+去溶剂化动力学迟缓,导致了Zn2+沉积/剥离过程的不可逆。现有策略(如电解液优化、三维阳极结构设计、表面修饰)虽能部分改善性能,但或因添加剂析出阻塞离子通道,或因结构电流密度不均,或因界面层吸附/迁移能失衡,难以实现长期稳定循环。本研究旨在通过界面层电子结构调控,平衡Zn2+的吸附与迁移能,抑制枝晶与副反应,为提升ZMBs循环稳定性提供普适性策略。

主要研究内容

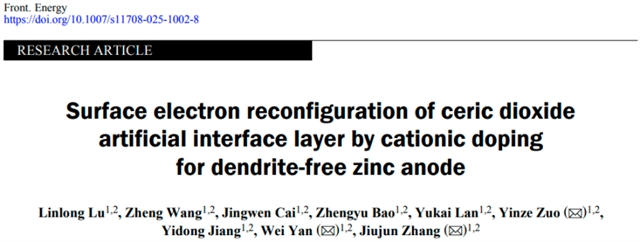

研究团队首先通过高温煅烧法将Cu原子掺杂至CeO2晶格,形成Cu2Ce7Ox界面层。电子局域函数(ELF)分析表明,Cu掺杂诱导CeO2发生了s-p-d轨道杂化,引发了电子重排:Ce原子周围电子密度降低,Cu与O原子间电子更分散,Ce-O键增强,优化了界面层电子云的分布,进而调控了Zn2+与界面的化学亲和力。进一步计算Zn2+吸附能与迁移能发现,CeO2对Zn2+的吸附能高达-3.21 eV,而Cu2Ce7Ox吸附能适中,同时其迁移能高于裸Zn但低于CeO2,这既抑制了Zn2+的过度二维扩散,又避免了迁移的受阻,进而平衡了吸附与迁移过程。

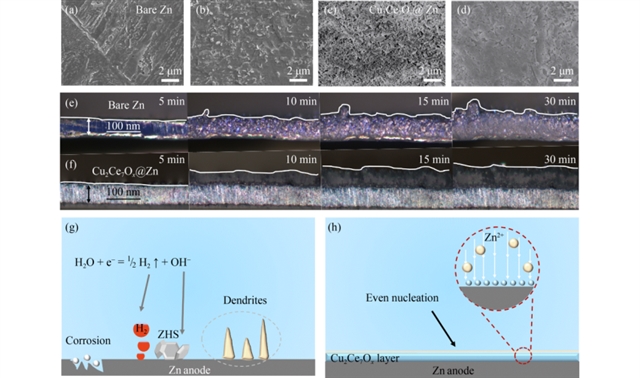

图1 Cu掺杂CeO2的结构调控及其对Zn2+的电化学性能

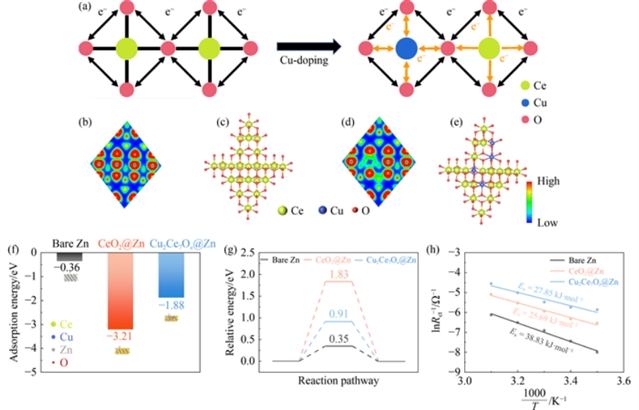

X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)与X射线光电子能谱(XPS)证实Cu原子成功取代了部分Ce原子,导致CeO2晶格膨胀(Cu2Ce7Ox(111)晶面间距0.322 nm,大于纯CeO2),且氧空位的比例增加,进一步优化了电子结构。扫描电镜(SEM)显示Cu2Ce7Ox呈纳米片形貌,均匀覆盖锌箔形成了300 nm的致密界面层,接触角测试表明其疏水性优于裸Zn,减少了H2O分子对界面的侵蚀。

图2 Cu2Ce7Ox的结构表征及其对锌电极表面性能的影响

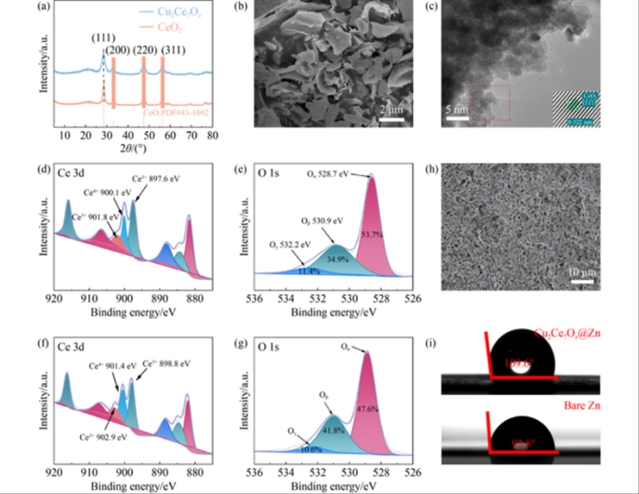

拉曼光谱、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和分子动力学(MD)模拟表明,Cu2Ce7Ox界面层使[Zn(H2O)6]2+中接触离子对(CIP)比例提升至58.4%,SO42-更积极地参与溶剂化,降低了去溶剂化能垒;同时H2O分子间氢键网络增强,自由H2O含量增加,促进了Zn2+的去溶剂化动力学。MD模拟进一步验证,Cu2Ce7Ox界面Zn-O(SO42-)配位数高于CeO2和裸Zn,表明其能够更有效地调控溶剂化结构。

图3 Zn2+溶剂化结构的电化学表征与理论计算

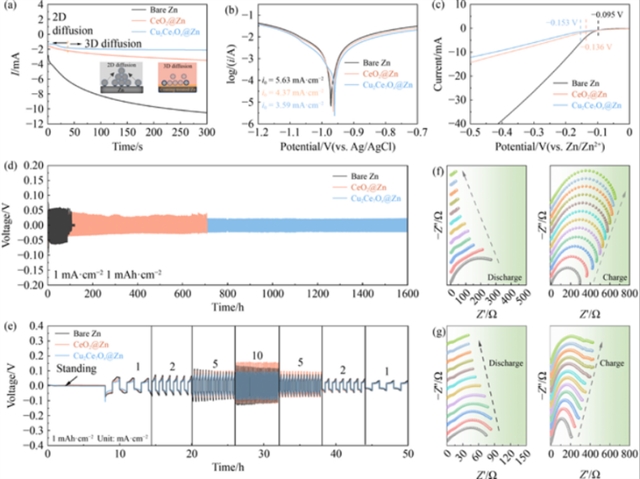

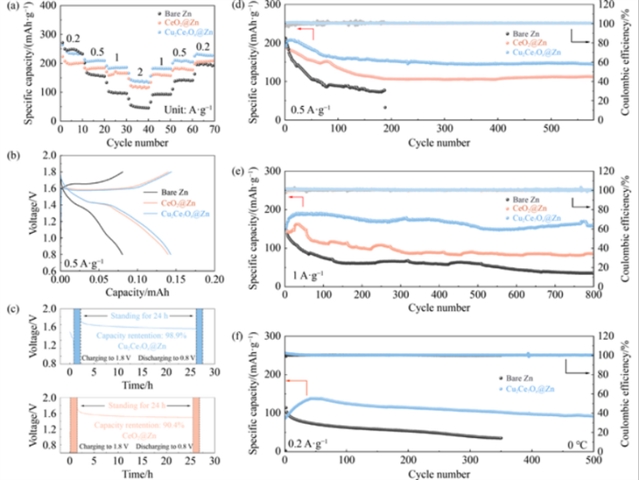

电化学测试验证了Cu2Ce7Ox的保护效果:浸泡实验中,裸Zn表面在7天后生成了片状腐蚀产物Zn4SO4(OH)6·3H2O(ZHS),而Cu2Ce7Ox@Zn表面则无明显腐蚀;原位光学显微镜观察显示,5 mA/cm²电流密度下,裸Zn在沉积30分钟后出现了明显的凸起,而Cu2Ce7Ox@Zn表面仍保持平整。对称电池测试中,Cu2Ce7Ox@Zn对称电池在1 mA/cm²、1 mAh/cm²条件下稳定循环超过1600小时,过电位仅24 mV;Cu/Zn不对称电池的循环寿命超过了2500小时,平均库伦效率达99.9%。全电池(Cu2Ce7Ox@Zn/MnO2)在1 A/g下800次循环后的容量保持率为88.9%,0℃低温下500次循环后可逆容量为92.9 mAh/g,展现出优异的综合性能。

图4 耐腐蚀性能、无枝晶生长及其机制示意图

图5 与成核及Zn沉积影响相关的电化学测试

图6 不同电流密度和温度下全电池电化学性能测试的对比

研究结论

本研究通过Cu原子掺杂CeO2构建Cu2Ce7Ox人工界面层,利用表面电子重构策略优化界面电子结构,平衡了Zn2+的吸附能与迁移能,有效抑制锌枝晶生长与副反应,显著提升了锌阳极的循环稳定性与可逆性。实验与理论计算表明,Cu2Ce7Ox界面层通过调控溶剂化结构、降低去溶剂化能垒、增强界面疏水性等多重机制,实现了Zn2+的均匀沉积与剥离。对称电池超1600小时的稳定循环、不对称电池2500小时的长寿命及全电池88.9%的容量保持率等结果,验证了该策略的有效性。

原文信息

Surface electron reconfiguration of ceric dioxide artificial interface layer by cationic doping for dendrite-free zinc anode

Linlong Lu1,2, Zheng Wang1,2, Jingwen Cai1,2, Zhengyu Bao1,2, Yukai Lan1,2, Yinze Zuo1,2, Yidong Jiang1,2, Wei Yan1,2, Jiujun Zhang1,2

Author information:

1. Institute for New Energy Materials and Engineering, College of Materials Science and Engineering, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China

2. Fujian Engineering Research Center of High Energy Batteries and New Energy Equipment and Systems, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China

Abstract:

Aqueous zinc metal batteries (ZMBs) are regarded as strong contenders in secondary battery systems due to their high safety and abundant resources. However, the cycling performance of the Zn anode and the overall performance of the cells have often been hindered by the formation of Zn dendrites and the occurrence of parasitic side reactions. In this paper, a surface electron reconfiguration strategy is proposed to optimize the adsorption energy and migration energy of Zn2+ for a better Zn2+ deposition/stripping process by adjusting the electronic structure of ceric dioxide (CeO2) artificial interface layer with copper atoms (Cu) doped. Both experimental results and theoretical calculations demonstrate that the Cu2Ce7Ox interface facilitates rapid transport of Zn2+ due to the optimized electronic structure and appropriate electron density, leading to a highly reversible and stable Zn anode. Consequently, the Cu2Ce7Ox @Zn symmetric cell exhibits an overpotential of only 24 mV after stably cycling for over 1600 h at a current density of 1 mA/cm2 and a capacity of 1 mAh/cm2. Additionally, the cycle life of Cu/Zn asymmetric cells exceeds 2500 h, with an average Coulombic efficiency of 99.9%. This paper provides a novel approach to the artificial interface layer strategy, offering new insights for improving the performance of ZMBs.

Keywords:

Zn metal batteries; interface layer; solvation structure; electronic structure; Cu2Ce7Ox

Cite this article:

Linlong Lu, Zheng Wang, Jingwen Cai, Zhengyu Bao, Yukai Lan, Yinze Zuo, Yidong Jiang, Wei Yan, Jiujun Zhang. Surface electron reconfiguration of ceric dioxide artificial interface layer by cationic doping for dendrite-free zinc anode. Front. Energy, https://doi.org/10.1007/s11708-025-1002-8

扫描二维码,阅读原文

通讯作者简介

左银泽,福州大学硕士生导师,工学博士,上海市“超级博士后”,福建省高层次引进人才,主要从事新能源储能电池电极及催化材料合成方法学研究,新能源储能电池表界面构建及其在充放电过程中原位检测与理论模拟研究,以及新能源电池放大化生产的研究。目前在Electrochemical Energy Reviews、Advanced Materials、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials、Energy Storage Materials(×2)、Carbon Energy、Nano Energy、Nano Research、Advanced Science、Journal of Materials Chemistry A(×3)、Chemical Engineering Journal(×2)等国际期刊发表论文40余篇,其中第一作者(共同一作)、通讯作者文章共20余篇,授权专利10余项。

颜蔚,福州大学材料科学与工程学院研究员。主要从事电化学能源存储与转换:包括有Li/Na/K等碱金属离子电池,Li/Na/K等碱金属电池,金属-空气电池,铅碳电池和超级电容器等。

张久俊,福州大学/上海大学教授、福州大学材料科学与工程学院院长、中国工程院外籍院士、加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士、国际电化学能源科学院(IAOEES)主席、中国内燃机学会常务理事兼燃料电池发动机分会主任委员。张博士1978年考入北京大学获物理化学学士学位和电化学硕士学位,于1988年在武汉大学获电化学博士学位。1991年至1996在加州理工学院,约克大学,和英属哥伦比亚大学从事博士后研究。随后进入工业界(Ballard Power Systems, Inc.(巴拉德燃料电池公司)直到2004年。随后转入加拿大联邦政府国家研究院担任首席科学家至2016年。张博士长期从事电化学能源存储和转换及其材料的研究和产业化应用开发,包括燃料电池、高比能二次电池、超级电容器、CO2电化学还原和水电解等。至今已发表论文及科技报告700余篇,包括同行评议论文650余篇,编著书28本,书章47篇,被引用750000多次(H-Index为116);以及90余篇工业研发技术报告。有100余篇论文均被引用100次以上。2014-2023年连续10被评为全球科技工程界论文高被引科学家;2014-2016年被汤森-路透评为全球最有影响力的科学家之一;2018年被国际电化学能源科学和技术大会(EEST2018)授予终身成就奖;2020年入选全球10万名材料人中的中国TOP100材料人榜单。张博士目前是Springer-nature《Electrochemical Energy Reviews》SCI期刊主编、CRC Press《Electrochemical Energy Storage and Conversion》丛书主编、KeAi Publishing《Green Energy & Environment》SCI期刊副主编、中国工程院院刊《Frontiers In Energy》期刊副主编、中国化学工业出版社大型丛书《电化学能源储存和转换》及《氢能技术》主编及多个国际期刊的编委。

期刊简介

Frontiers in Energy是中国工程院院刊能源分刊,高教社Frontiers系列期刊之一。由中国工程院、上海交通大学和高等教育出版社共同主办。翁史烈院士和倪维斗院士为名誉主编,中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍担任主编。加拿大皇家科学院、加拿大工程院、中国工程院外籍院士张久俊,美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric,上海交通大学教授Nicolas Alonso-Vante和巨永林担任副主编。

Frontiers in Energy已被SCIE、EI、Scopus、CAS、INSPEC、Google Scholar、CSCD、中国科技核心期刊等数据库收录。根据《期刊引证报告》,本刊2024年影响因子为6.2,在“ENERGY & FUELS”学科分类中位列55位(55/182),处于JCR Q2区。2024年度CiteScore为6.9,在“Energy”领域排名#77/299;2025年即时IF为5.5,即时CiteScore为8.8(数据截至2025年10月15日)。

Frontiers in Energy出版能源领域原创研究论文、综述、展望、观点、评论、新闻热点等。选文注重“前沿性、创新性和交叉性”,涉及领域包括:能源转化与利用,可再生能源,储能技术,氢能与燃料电池,二氧化碳捕集、利用与封存,动力电池与电动汽车,先进核能技术,智能电网和微电网,新型能源系统,能源与环境,能源经济和政策。

Frontiers in Energy免收版面费,并为录用的文章提供免费语言润色服务,以确保出版质量。第一轮平均审稿周期30天,从审稿到录用平均60天。

更多信息请访问:

http://journal.hep.com.cn/fie(国内免费开放)

https://link.springer.com/journal/11708

联系我们:

FIE@sjtu.edu.cn, (86) 21-62932006

qiaoxy@hep.com.cn, (86) 10-58556482

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。