|

|

|

|

|

FASE 亮文解读丨山东农大代兴龙副教授团队—冬小麦绿色增产增效群体的定量化设计与栽培技术实现 |

|

|

论文标题:Quantitative design and realization of green technology for increasing the yield and nitrogen use efficiency of winter wheat

期刊:Frontiers of Agricultural Science & Engineering

作者:Chuan ZHONG, Wei ZHOU, Wuyang YU, Mingrong HE, Zhenlin WANG, Yuanjie DONG, Xinglong DAI

发表时间:15 Sept 2025

DOI: 10.15302/J-FASE-2025631

微信链接:点击此处阅读微信文章

绿色增产增效技术

Green Technology for High Yield and Nutrient Use Efficiency

专 辑 文 章 介 绍

· 第六篇 ·

▎论文ID

Quantitative design and realization of green technology for increasing the yield and nitrogen use efficiency of winter wheat

冬小麦绿色增产增效群体的定量化设计与栽培技术实现

文章类型:Review

发表年份:2025年

第一作者:钟川

通讯作者:代兴龙

Email: adaisdny@163.com

作者单位:山东农业大学农学院,农业农村部作物生理生态与农作系统重点实验室;小麦改良国家重点实验室

Cite this article :

Chuan ZHONG, Wei ZHOU, Wuyang YU, Mingrong HE, Zhenlin WANG, Yuanjie DONG, Xinglong DAI. Quantitative design and realization of green technology for increasing the yield and nitrogen use efficiency of winter wheat. Front. Agr. Sci. Eng., 2025, 12(3): 493-506 DOI:10.15302/J-FASE-2025631

· 文 章 摘 要 ·

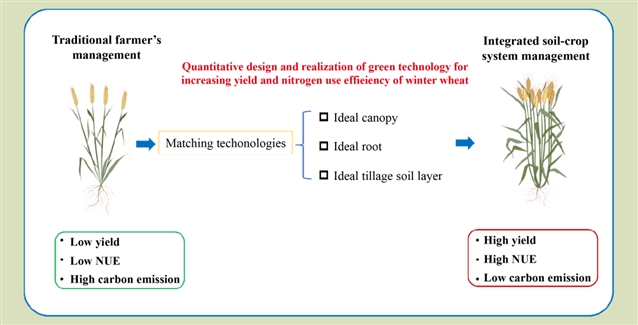

开发提高冬小麦 (Triticum aestivum L.) 产量和氮利用效率 (Nitrogen Use Efficiency, NUE) 的绿色技术,对于保障国家粮食安全和减少农业碳足迹至关重要。本研究概述了中国小麦产量的进展,并为此建立了一个“三阶段理论”。从土壤-作物系统视角明确了关键的限制因素:群体内个体竞争、干物质积累与分配、以及土壤质量退化。为应对这些限制,提出了一种优化的土壤-作物系统方案:(1) 采用合理密植,即大穗品种使用330–375株·m-2、中穗品种使用225–270株·m-2的最佳密度,以建立健壮群体;(2) 通过采用秸秆还田结合深耕与旋耕策略来提升土壤肥力质量,从而改善土壤质量并减少碳足迹,碳足迹降低1.87 Mg·ha-1 CO2当量;(3) 使用6–8 cm播种带的宽幅条播以最小化株间竞争,并结合适度密度以刺激深层根系对氮素的吸收;(4) 通过适度延迟播种(10月中旬至11月初)结合密度调整优化冠层结构,提高光能截获效率。这种集成的土壤-作物系统管理 (Integrated Soil-Crop System Management, ISSM) 模式展现出长期有效性,可提高籽粒产量和NUE,并减少碳足迹。这些研究结果为冬小麦的绿色高效生产提供了切实可行的解决方案。

· 文 章 亮 点 ·

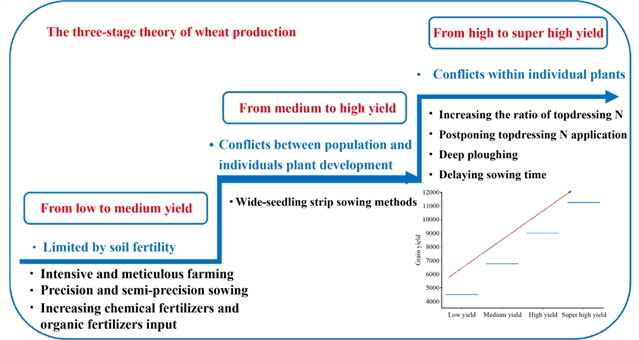

1. 本研究回顾并完善了中国小麦生产的三阶段理论 (即低产变中产、中产变高产、高产变超高产),为理解产量提升路径提供了系统框架。

2. 明确了影响小麦生产系统产量和氮利用效率的关键限制因素,包括群体内个体竞争、干物质积累与分配效率不足以及土壤质量退化。

3. 开发形成了小麦绿色生产的量化设计与实施路径,通过精准设定目标参数 (如密度、播种方式、耕作策略等) 指导技术落地。

4. 验证了综合管理模式能够有效降低碳足迹,同时显著提升土壤质量、谷物产量和氮利用效率。

· Graphical abstract ·

· 研 究 内 容 ·

▎引言

研究立足中国粮食安全与农业可持续发展的双重挑战,聚焦冬小麦生产系统中产量提升与氮利用效率 (NUE) 协同优化的迫切需求。文章开篇强调,开发绿色增产增效技术对于保障国家粮食供给和降低农业碳足迹具有核心战略意义。作者系统梳理了中国小麦产量演进历程,并在前人基础上创新性完善了“三阶段理论”框架 (低产变中产、中产变高产、高产变超高产),为理解不同产量水平下的主要矛盾与攻关方向奠定了理论基础。基于此系统性视角,研究进一步精准定位了当前制约小麦产量与NUE协同提升的三大关键瓶颈:群体内个体竞争激化导致的资源分配不均、花后干物质积累与转运效率不足,以及支撑高产的土壤肥力质量退化问题。针对这些核心限制因素,明确提出本研究的目标:通过量化设计并实现一套集成的土壤-作物系统优化方案,旨在协同破解上述瓶颈,最终为冬小麦的绿色、高产、高效生产提供可落地的技术支撑和理论依据。这一研究思路为后文提出的具体量化指标、技术创新 (如合理密植、宽幅精播、轮耕策略、延迟播种) 及其集成土壤-作物系统管理 (ISSM) 模式的验证奠定了坚实的逻辑基础。

▎结果与讨论

1. 中国小麦生产的三阶段理论

中国小麦产量的系统性提升遵循明确的“三阶段理论”框架,由低产向超高产演进的核心矛盾逐级转化。在低产向中产过渡阶段,核心制约是土壤基础肥力不足与作物需求间的矛盾,通过增施化肥与有机肥、实施精耕细作及半精量播种,显著改善土壤结构并促进根系发育。进入中产向高产跨越阶段,焦点转向协调群体穗数与个体穗重的平衡,关键技术突破在于采用8–10 cm带宽的宽幅条播,优化植株空间分布以缓解光温水肥竞争,最大化群体光合效率。而当前高产向超高产突破阶段,需破解植株内部源库矛盾,如碳氮代谢失衡和养分转运效率不足,通过深耕打破犁底层、推迟氮肥追施时机及适度晚播等技术创新,协同优化耕层结构、根系构型与冠层功能。该理论明确指出,黄淮海产区冬小麦单产潜力已突破12 t·ha–1,最高达13.5 t·ha–1,未来持续提升需深度融合土壤健康、根系活力与冠层效率的系统调控。

图1 中国小麦生产的三阶段理论。

2. 小麦绿色增产增效的关键限制因素

制约冬小麦产量与NUE协同提升的关键系统瓶颈源于土壤-作物互作失衡。群体内个体竞争激化导致高密度种植下根系空间挤压 (深层根长密度降低)、光信号紊乱 (红光/远红光比下降抑制分蘖发生) 及氮同化受阻 (叶片硝酸还原酶活性减弱),显著削弱单株生产力。花后干物质积累与分配不足成为另一核心限制,尽管花后同化物贡献籽粒产量的60%–80%,但根系早衰、叶片功能期缩短及营养供应中断直接抑制灌浆强度。更深层矛盾在于支撑高产的土壤质量退化,表现为中低产田土壤物理结构恶化 (容重增高、孔隙度降低)、有机质匮乏及氮库储量不足,限制根系下扎深度与水分养分捕获效率,构成产量跃升的底层障碍。

3. 小麦绿色增产增效技术的定量设计与突破

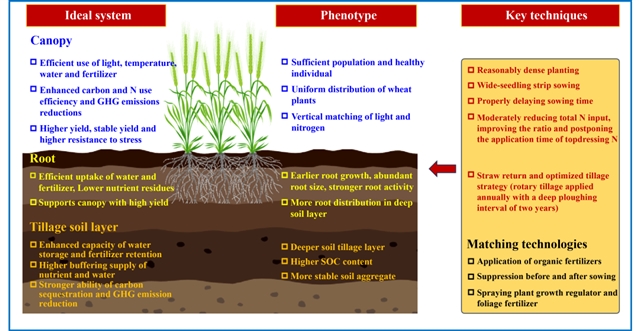

本研究创新性提出冬小麦绿色生产的量化目标体系:理想耕层需厚度25–30 cm且有机质>20 g·kg–1以增强碳汇能力;根系需深层分布 (>40 cm) 并维持高活性;冠层需通过合理密度 (大穗型330–375 株·m–2、中穗型225–270 株·m–2) 构建,保障灌浆中期叶面积指数4–5、光合有效辐射截获率>90%。

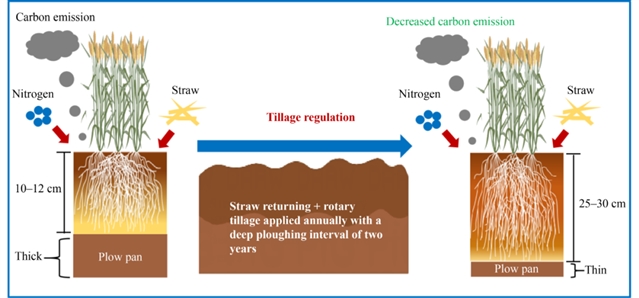

技术突破体现于四方面协同:合理密植奠定高产群体基础,刺激根系向40 cm以下土层延伸以捕获深层氮素;"秸秆还田+轮耕策略" (两年旋耕配套一年深耕) 显著降低犁底层硬度,提升10–40 cm土壤有机碳储量,同步降低碳足迹1.87 Mg·ha–1 CO2,秸秆养分替代化肥潜力达39.4 kg·ha–1 N;6–8 cm宽幅条播通过扩大单株营养空间,优化根系构型并提高光能利用率,在同等产量下节氮22.3–74.5 kg·ha–1;适度晚播 (10月中旬至11月初) 则通过调节激素平衡提高穗粒数,增强氮素向光合器官的分配效率 (氮生理利用效率,UTE) 提升,并强化茎秆木质化程度以提升抗倒伏能力。

图2 冬小麦绿色增产增效的理想系统设计:冠层、根系与耕层土壤表型特征及关键技术示意图。

图3 小麦绿色增产增效关键技术——秸秆还田与轮耕策略 (两年旋耕接续一年深耕) 示意图。

4. 土壤-作物综合管理模式及其对土壤质量、谷物产量与氮利用效率的长期效应

本研究创新性提出冬小麦绿色生产的量化目标体系:理想耕层需厚度25–30 cm且有机质>20 g·kg–1以增强碳汇能力;根系需深层分布 (>40 cm) 并维持高活性;冠层需通过合理密度 (大穗型330–375 株·m–2、中穗型225–270 株·m–2) 构建,保障灌浆中期叶面积指数4–5、光合有效辐射截获率>90%。

ISSM模式通过整合合理密植、宽幅条播、优化施肥、秸秆还田及轮耕策略,在长期定位试验 (2008年至今) 中验证其多维度效益。土壤健康持续改善:0–40 cm土层有机碳储量显著增加,土壤综合肥力指数提升25.6%–28.9%,微生物群落向碳固定功能型转化。生产力与资源效率协同跃升:籽粒产量增幅达22.5%,氮吸收效率 (UPE) 提高43.9%,NUE增长49.2%,花后干物质生产与氮素转运效率同步优化。环境足迹显著降低:0–100 cm土壤无机氮残留量减少,氮素盈余率下降26.7%,温室气体排放相关菌群丰度受到抑制,实现"增产-增效-减排"三重目标。未来研究需聚焦UTE的冠层调控机制,并拓展该模式在多生态区的适配性验证。

· 结 论 ·

合理密植 (大穗品种330–375 株·m–2,中穗品种225–270 株·m–2) 是提高冬小麦产量和NUE的群体基础;优化耕作策略 (秸秆还田结合“两年旋耕一年深松”的轮耕模式) 显著改善0–40 cm土层结构,支撑高密度群体生长,同时降低碳足迹1.87 Mg·ha–1 CO2当量;宽行播种 (6–8 cm带宽) 通过改良根系构型增强深层氮吸收,并提高光合有效辐射 (PAR) 利用率;延迟播种在维持产量的同时提升抗倒伏能力和UTE。ISSM技术体系在黄淮海麦区验证了协同增产增效的绿色潜力,未来需重点关注冠层与个体水平的氮同化效率调控,并扩大该模式在不同生态区的适用性评估。

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。