|

|

|

|

|

FASE 亮文解读丨扬州大学杨建昌教授团队—水稻生产中绿色技术的创新与实施:提高产量和资源利用效率 |

|

|

论文标题:Innovation and implement of green technology in rice production to increase yield and resource use efficiency

期刊:Frontiers of Agricultural Science & Engineering

作者:Junfei GU, Xianlong PENG, Shiwei GUO, Jianwei LU, Xiaojun SHI, Yixiang SUN, Jianchang YANG

发表时间:15 Sept 2025

DOI:10.15302/J-FASE-2025610

微信链接:点击此处阅读微信文章

绿色增产增效技术

Green Technology for High Yield and Nutrient Use Efficiency

专 辑 文 章 介 绍

· 第五篇 ·

▎论文ID

Innovation and implement of green technology in rice production to increase yield and resource use efficiency

水稻生产中绿色技术的创新与实施:提高产量和资源利用效率

文章类型:Review

发表年份:2025年

第一作者:顾骏飞

通讯作者:杨建昌

Email: cyang@yzu.edu.cn

作者单位:扬州大学农学院,江苏省作物遗传生理重点实验室/江苏省作物栽培生理重点实验室/江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心

Cite this article :

Junfei GU, Xianlong PENG, Shiwei GUO, Jianwei LU, Xiaojun SHI, Yixiang SUN, Jianchang YANG. Innovation and implement of green technology in rice production to increase yield and resource use efficiency. Front. Agr. Sci. Eng., 2025, 12(3): 478-492 DOI:10.15302/J-FASE-2025610

· 文 章 摘 要 ·

水稻是全球近一半人口的主食,其产量必须稳步提升以满足全球人口增长带来的日益增长的粮食需求。然而,水稻产量的增加在很大程度上依赖于大量的水分和肥料投入,这不仅降低了水分和肥料的利用效率,还带来了显著的环境风险。因此,迫切需要通过开发和采用创新、可持续且环境友好的技术,来提高产量和资源利用效率。本文主要基于此类研究,综述了近几十年来水稻绿色生产的进展。首先,探讨了旨在提高水稻产量和资源利用效率的生理策略。其次,提出了实现水稻绿色生产的三项关键农艺与生理策略:优化粒叶比以平衡源库关系;提高糖穗比以增加库强度并促进籽粒灌浆期非结构性碳水化合物的再动员与转运;增加茎蘖成穗率以优化冠层结构。基于这些策略,本文首先对实现高产和高资源利用效率的水稻群体特征进行了定量评估。随后介绍了水稻生产中的一些绿色技术,包括适度干湿交替灌溉技术、“三因”氮肥管理技术 (基于土壤、叶色和品种) 以及水氮耦合调控技术。最后,总结了这些技术在我国主要稻区 (包括安徽、黑龙江、湖北、江苏、吉林、四川及上海) 的推广与应用效果,并探讨了水稻可持续生产的未来前景,展望了绿色技术在以环境可持续方式满足日益增长的水稻需求方面的潜力。

· 文 章 亮 点 ·

1. 分析了我国水稻生产的现状及核心挑战;

2. 总结了通过优化生理性状提升收获指数 (HI) 的核心策略;

3. 提出了水稻绿色生产的关键技术;

4. 总结了绿色技术的推广成效;

5. 提出了水稻可持续生产的未来方向。

· Graphical abstract ·

· 研 究 内 容 ·

▎引言

中国作为世界最大的水稻生产国和消费国,自1950年以来,水稻单产从2.1 t·ha-¹提升至 2020 年的6.8 t·ha-¹,这一成就主要得益于品种遗传改良及化肥、农药和灌溉的大量投入。然而,这种“高投入-高产出”的集约化农业模式不仅导致水资源和肥料利用效率低下,还引发了环境退化、资源枯竭等可持续性问题。当前,中国水稻生产面临两大核心挑战:一是水资源短缺,水稻灌溉用水量占农业用水的30%–40%,且水分利用效率 (WUE) 较全球平均水平低40%–50%,每年约1.6–2.0百万公顷稻田受季节性干旱影响;二是氮肥过量施用与利用效率低下,2010年中国谷物生产中氮肥投入达219 kg·ha-¹,而氮肥利用效率 (NUE) 仅34%。虽经中国政府的推动以及科学家、推广技术人员的共同努力,氮肥施用量降至166 kg·ha-¹,NUE提升至51%,接近全球平均水平的56%,但仍低于美国的72%。在此背景下,开发并推广创新、可持续且环境友好的绿色技术,成为平衡产量增长与资源保护的关键。收获指数 (HI) 是产量 (如籽粒) 占地上部总生物量的比例。HI代表了总生物量中分配到籽粒生产的比例,是衡量植物将干物质转化为可收获籽粒效率的关键指标。

本文重点探讨HI在提高籽粒产量、WUE和NUE中的作用,同时讨论提高HI的生理策略,进而总结旨在提高水稻HI的绿色技术创新与应用,并对水稻可持续生产的未来前景进行展望,强调绿色技术在以环境友好方式满足日益增长的水稻需求方面的潜力。

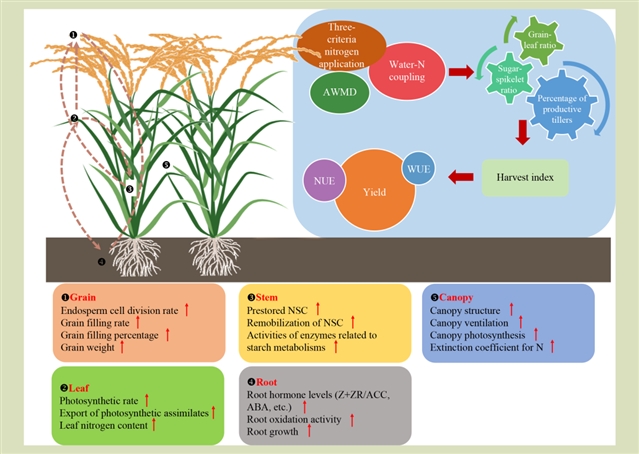

▎调控HI以提高产量与资源利用效率的生理途径

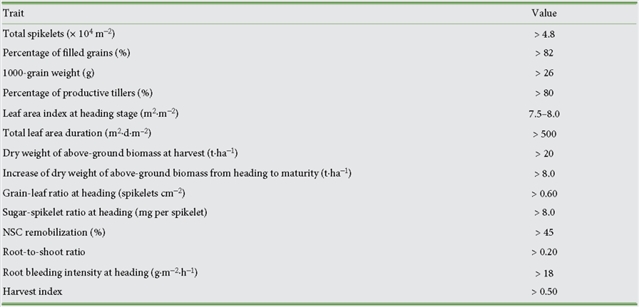

提高HI可以通过以下三种途径:(1) 优化粒叶比。粒叶比指抽穗期单位叶面积的颖花数,高粒叶比群体的源库关系更优,叶片光合效率更高,直接促进HI的提高;(2) 提高糖花比。糖花比指开花期茎鞘中非结构性碳水化合物 (NSCs) 与总颖花数的比值,提高糖花比可加速胚乳细胞分裂、提升灌浆速率和结实率,进而增加粒重和产量。(3) 提高茎蘖成穗率。茎蘖成穗为有效分蘖数与拔节期最大分蘖数的比值,提高茎蘖成穗率能促进抽穗至成熟期的干物质生产,改善冠层内光氮匹配度,提升光合氮素利用效率,且与粒叶比、糖花比及HI呈显著正相关。通过优化上述生理性状,高产高效的水稻群体特征如表1所示。

表1 高产高效水稻群体特征 (产量>10 t·ha–1)

▎绿色技术创新与应用

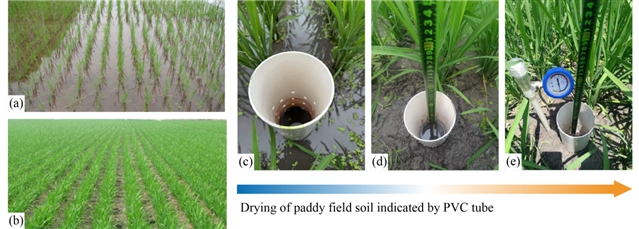

1. 适度干湿交替灌溉 (AWMD) 技术

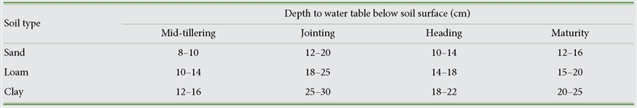

AWMD通过交替控制稻田浅水层与落干状态,将15–20 cm土层的土壤水势阈值维持在–15 kPa。为了方便推广应用,在具体实际生产实践中,常以土壤埋水深度代替土壤水势阈值 (图1),其值随生育时期与土壤类型不同有所变化 (表2)。此时正午叶片水势约为–0.80 MPa,能避免过度干旱对光合作用的抑制。与持续淹水相比,AWMD可减少无效营养生长,改善冠层结构,促进根系发育,通过调控激素水平 (干旱期ABA增加、复水期CTK升高) 促进NSCs从营养器官向籽粒的再分配。AWMD在我国年推广面积超1200万公顷,可提高产量9.3%、WUE35%,同时降低全球增温潜势44.0%–56.3%,是兼顾节水、增产与减排的核心技术。

图1 使用聚合氯乙烯管 (PVC) 监测土壤埋水深度。(a) 持续淹水田块;(b) 适度干湿交替灌溉田块;(c–e) 落干过程中PVC管监测水位。

表2 不同生育期和土壤类型稻田地下水位的灌溉阈值

2. “三因”氮肥管理技术

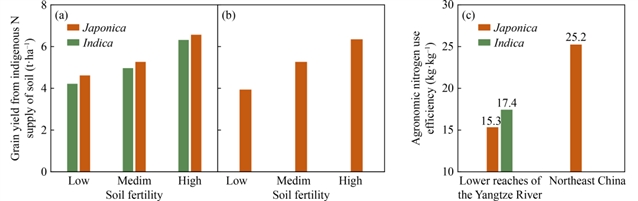

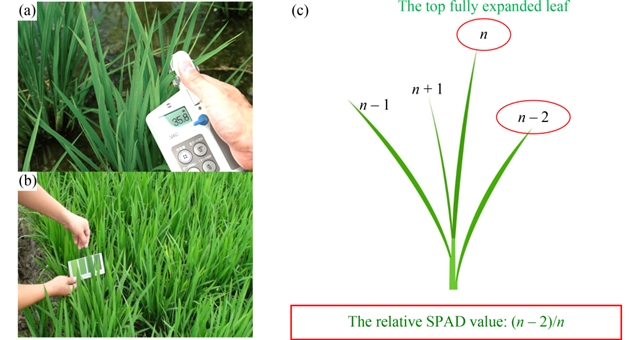

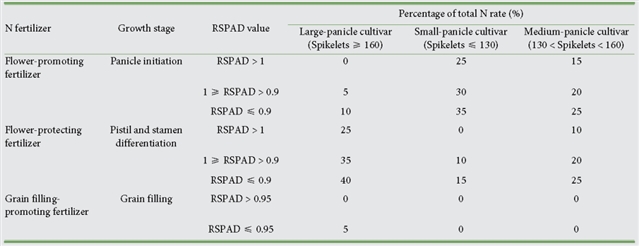

“三因”氮肥施用技术适用于长江中下游稻区及东北稻区,主要技术指标包括因地力、因叶色,因品种。因地力是根据基础地力产量 (图2 (a,b)),氮肥农学利用效率 (图2 (c)) 和目标产量确定总施氮量,其计算公式为总施氮量= (目标产量–基础地力产量) /氮肥农学利用率,并依据水稻各生育期对氮素的需求规律,确定基肥、分蘖肥、穗肥 (促花肥和保花肥) 的分配比例。因叶色是依据稻茎上部第3完全展开叶 [(n–2)叶] 与第1完全展开叶 (n叶) 的叶比色值作为追施氮肥诊断指标 (图3),对氮素追肥施用量进行调节,叶色相对值是同一茎两张叶片的比较,不受品种、生长季节、种植地域、生育阶段的限制,具有普遍的适用性。叶色相对值0.9作为下调/上调氮肥施用量的阈值。因品种是根据水稻品种颖花形成能力及对穗肥的响应特点,确定不同穗型水稻品种的穗肥的施用策略 (表3):小穗数型品种 (每穗颖花数≤130) 重施促花肥;大穗型品种 (每穗颖花数≥160) 保花肥、粒肥结合;中穗型品种 (130<每穗粒数<160) 促花肥、保花肥结合。相比传统施肥,该技术通过精准匹配供氮与需求,提高NUE27%,同时显著改善粒叶比、糖穗比等生理性状,协同提升HI和产量。

图2 长江下游 (a) 和东北地区 (b) 不同土壤地力下水稻产量及氮素农艺利用率(c)。

图3 基于SPAD计 (a) 或比色卡 (b) 计算相对叶色值 (RSPAD) 示意图。RSPAD计算为第三完全展开叶的SPAD值 (从上到下,n–2) 与主茎顶部完全展开叶 (n) 的SPAD值之比(c)。

表3 不同穗型水稻品种的基于RSPAD的氮肥施用策略

3. 水氮耦合技术

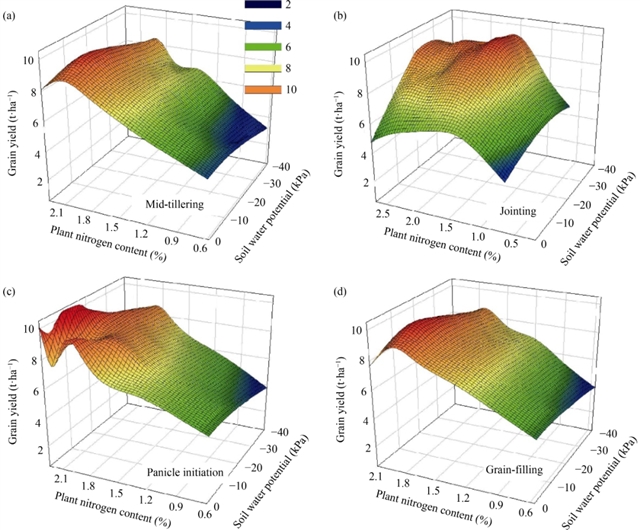

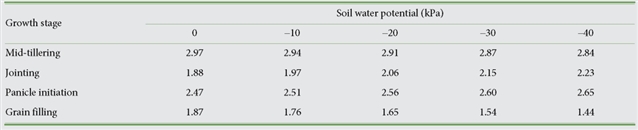

土壤水分通过影响氮挥发、硝化及脲酶活性调控氮有效性,而氮供应通过影响根系发育反作用于水分吸收。水氮耦合通过数学模型量化两者交互效应 (图4),确定不同土壤水势下的最佳植株氮含量 (如分蘖中期土壤水势0 kPa时,最佳植株氮含量为2.97%;–40 kPa时为2.84%) (表4)。结合AWMD与“三因”氮肥管理技术,通过地下水位和RSPAD实时监测,实现灌溉与追肥的动态协同,较单一技术进一步提升产量5%–8%,WUE和NUE分别提高10%–15%。

图4 水稻植株含氮量、土壤水势及其对产量的影响。(a) 分蘖中期,(b) 拔节期,(c) 穗分化始期,(d) 灌浆期。

表4 不同土壤水势条件下水稻最适含氮量(%)

▎技术推广效果与区域应用

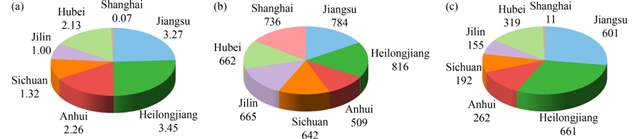

2021–2022年,上述绿色水稻生产技术在安徽、黑龙江、湖北、江苏、吉林、四川和上海等水稻主产区推广面积达1030万公顷,平均增产9.3%,NUE提升27%,WUE提高35%,创造经济效益约22亿美元 (图5)。其中,江苏推广面积最大 (327万公顷),黑龙江单产提升最显著 (816 kg·ha-¹),江苏经济效益最高 (6.01亿美元)。在长江中下游地区,推荐AWMD与水氮耦合技术,解决季节性干旱与氮肥过量施用的污染问题;在东北地区,侧重“三因”氮肥管理技术,结合黑土肥力特征优化基肥比例,减少氮素淋溶;在西南地区,需集成技术应对丘陵地形灌溉不均,提升坡耕地资源利用效率。

图5 2021–2022年水稻主要生产区的绿色水稻生产技术的 (a) 推广面积;(b) 增加产量;(c) 经济效益。

· 总 结 与 未 来 展 望 ·

通过提高HI,可同时改善水稻的籽粒产量、养分利用效率和水分利用效率WUE。抽穗期粒叶比、糖花比的提高以及茎蘖成穗率的增加,均有助于提升HI。AWMD、“三因”氮肥管理技术和水氮耦合调控技术是提高HI的重要途径,在提高籽粒产量、养分利用效率和水分利用效率方面已取得显著进展。未来需进一步开展研究:

1. 进一步研究绿色技术对温室气体 (如甲烷、二氧化碳) 排放的影响,探索稻田碳汇功能的强化途径。

2. 开发基于物联网的土壤墒情、植株氮素实时监测系统,实现精准灌溉施肥的自动化。

3. 优化技术操作流程 (如简化PVC管监测方法),降低劳动力需求,提升农户接受度。

4. 针对不同气候区 (如东南亚、非洲) 调整技术参数,推动全球水稻绿色生产转型。

【作者及团队介绍】

扬州大学杨建昌教授水稻栽培生理研究团队

团队简介:团队现有正高级职称人员5人 (其中二级教授3人),副高级职称人员3人,博士和硕士研究生80余名。该团队以第一完成单位先后获得国家科技进步奖二等奖、国家自然科学奖二等奖、教育部自然科学奖一等奖、教育部科技进步奖一等奖等国家级和省部级科技奖励12项,主持国家重点研发计划、国家自然科学基金以及省部级等科研项目60余项,在国内外发表学术论文400余篇,2024年该团队有5人入选“全球前2%顶尖科学家”。目前重点开展“作物干旱适应性机制”、“稻麦周年高产高效技术”、“禾谷类弱势粒充实调控”、“水稻优质高产协同机制”及“绿色超级稻安全生产技术”等研究,为保障国家粮食安全提供重要技术支撑。

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。