苔藓植物在过去被认为是植物进化史上的“边缘类群”。

然而,一项由深圳市中国科学院仙湖植物园(以下简称仙湖植物园)牵头,联合国内外多家单位共同完成的研究,首次系统揭示了苔藓植物在基因家族层面,拥有超越维管植物的多样性,甚至在基因创新和环境适应方面,展示出极其活跃和独特的演化路径。

该研究颠覆了长期以来关于苔藓植物“原始、简单”的认知,不仅为理解植物适应陆地环境提供了新的遗传视角,也为农业抗逆基因筛选、环境恢复和生态监测等应用提供了关键资源。10月10日,相关成果以封面文章形式正式发表于《自然-遗传学》。

《自然-遗传学》同期发表的评论文章强调,这项“里程碑式”的研究为未来苔藓基因组学研究提供了坚实的基础,开启了陆生植物基因组进化研究的新篇章,并揭示了苔藓在全球几乎所有生态系统中长期存续和成功扩散的基因学奥秘。

苔藓特写。相关成果被选为《自然-遗传学》当期封面文章。

苔藓特写。相关成果被选为《自然-遗传学》当期封面文章。

?

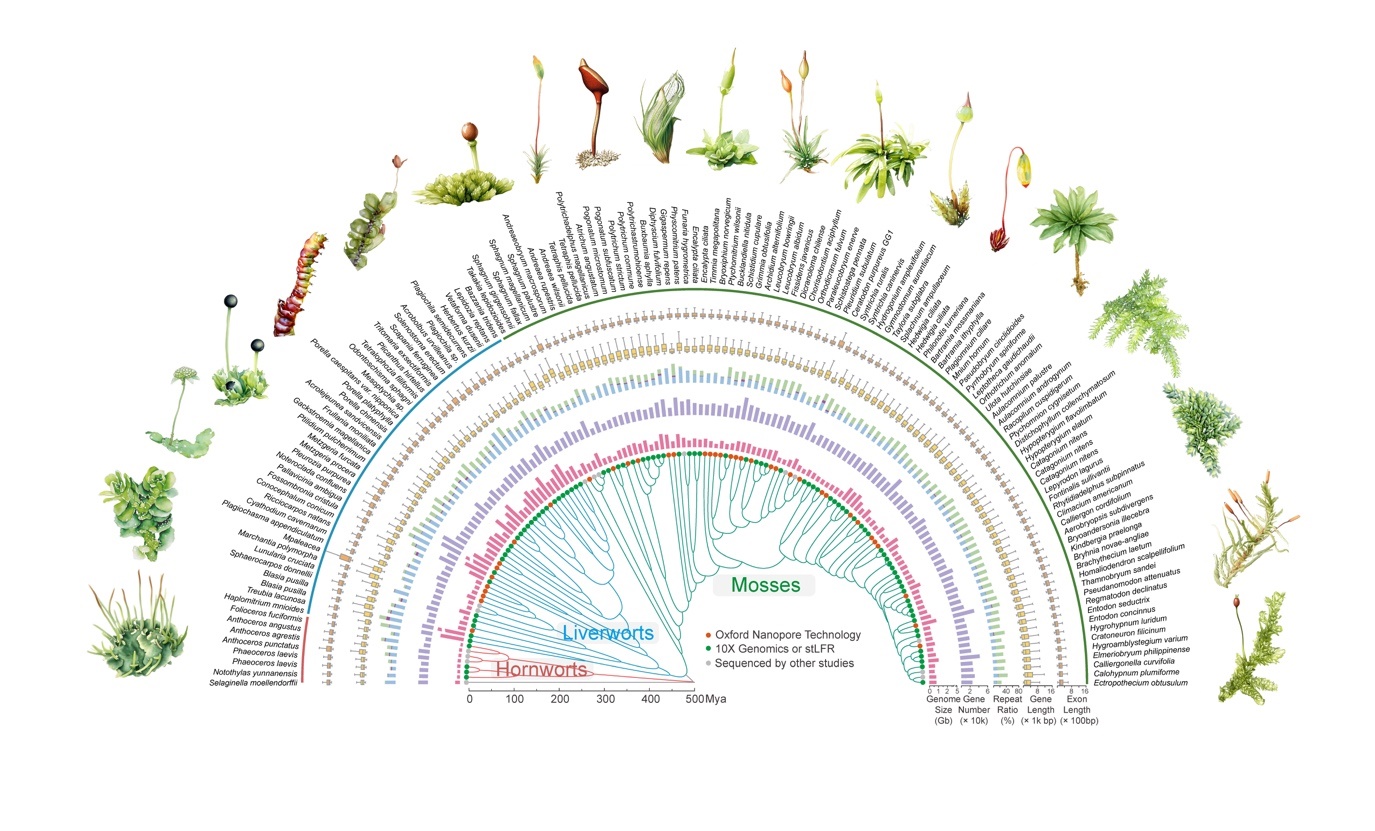

研究团队新测序的123个苔藓植物系统树和基因组特征。本文图片均由课题组提供

研究团队新测序的123个苔藓植物系统树和基因组特征。本文图片均由课题组提供

?

研究团队对123种苔藓植物(包括苔类、藓类和角苔类)的基因组进行了高质量测序,构建了全球首个苔藓“超级泛基因组”平台(www.bryogenomes.org)。文章通讯作者、仙湖植物园和深圳华大研究院研究员刘阳告诉《中国科学报》,该研究填补了陆生植物谱系中的诸多空白。

研究表明,尽管苔藓植物的基因组整体较小,但其每个基因组平均包含约 229 个来源于细菌、真菌、病毒等的“外源基因”,显著高于维管植物的平均 163 个。

值得注意的是,苔藓植物中“特有”及“谱系特异”基因家族的数量,平均是维管植物的两倍以上。这些基因家族不仅在结构上具有高度创新性,其功能也与环境适应密切相关,例如耐旱、抗紫外线及抗病菌等。

此外,苔藓植物中存在大量由非编码序列从头起源的新基因,这一现象此前主要在水稻、竹子等开花植物中被报道。该研究首次将苔藓植物纳入新基因起源的研究范畴,并提出在苔藓的配子体(单倍体)阶段,这些新基因可直接暴露于选择压力,更容易被“固定”,从而推动其基因家族多样性演化。

同时,研究显示,与维管植物中多数水平基因转移(HGT)基因主要继承自远古的陆地植物祖先不同,苔藓的HGT事件贯穿于其演化历程的各个阶段 。部分苔藓HGT基因具有突出的生态功能,例如抗菌、抗虫,甚至参与重要次生代谢产物的合成。

这一发现不仅深化了学界对植物与微生物共生及共同演化机制的理解,也为植物基因工程提供了潜在的功能基因资源。

进一步的,研究人员还发现,苔藓植物基因组中,存在新的抗病基因家族,有望成为培育高抗病性农作物品种的重要基因资源,从而提升农业生产的稳定性与可持续性。

刘阳表示,苔藓的基因创新主要依赖于新基因的从头起源和水平基因转移。苔藓从细菌和真菌中获得了大量功能相关的基因,尤其涉及抗逆性和环境适应。这一发现推翻了苔藓仅通过基因丧失和简化演化的传统观点,凸显其基因组同样具有高度动态性与多样性。

“正是这种基因组创新能力,使得微小的苔藓在历经5亿年的演化,至今依然能够在地球上繁盛。”刘阳认为,该成果标志着苔藓研究全面迈入基因组时代,为后续植物比较基因组学的发展提供了重要支撑。“随着更多非模式植物的基因组被破译,植物王国的复杂演化面貌将被更加清晰地勾勒出来。”

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41588-025-02325-9

https://doi.org/10.1038/s41588-025-02240-z

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。