中国科学院深海科学与工程研究所副研究员王吉亮等研究人员,系统分析了南海北部琼东南深水盆地活跃冷泉区甲烷渗漏系统的结构特征与演化规律,为天然气水合物(可燃冰)富集机制和深海冷泉活动碳循环机理提供了全新认识。相关成果近日发表于《地球和行星科学快报》。

“泥包砂”地层中控制冷泉渗漏与天然气水合物富集的动态演化模型。研究团队供图

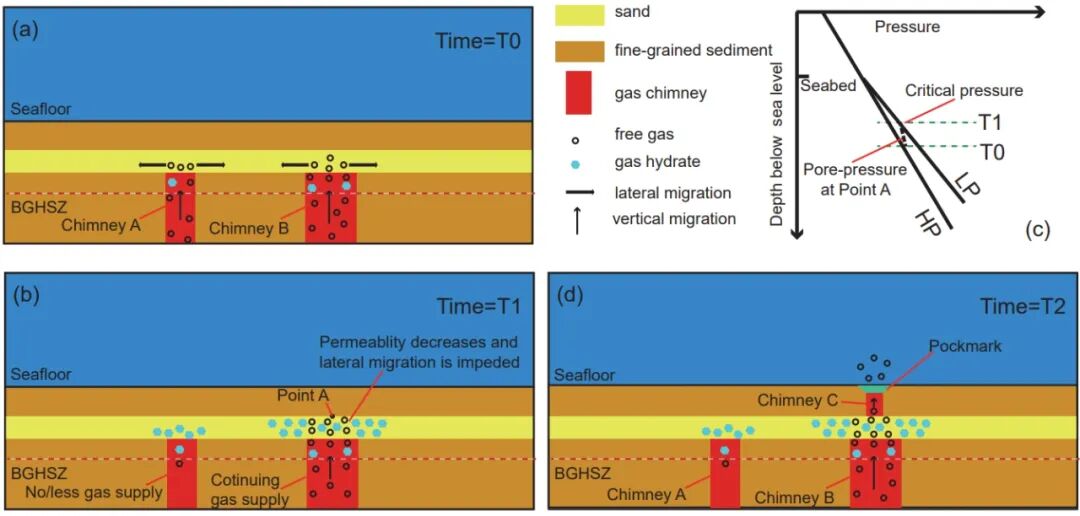

“泥包砂”地层中控制冷泉渗漏与天然气水合物富集的动态演化模型。研究团队供图

?

论文第一作者王吉亮表示,冷泉活动作为地球系统中跨圈层物质循环和能量交换的关键途径,意义重大。它不仅孕育了独特的化能合成生态系统,其释放的甲烷还会引发海水酸化,进而对全球气候变化产生潜在影响。近年来的研究显示,冷泉活动在深海环境(水深超过500米)中广泛存在。

据介绍,在以细粒泥质沉积为主的深海浅地层中,常发育有水道砂体,形成“泥包砂”的沉积结构。这种砂层的出现极大地改变了地层的渗透性,促使流体超压扩散,进而导致高饱和度天然气水合物的富集,对冷泉活动规律的研究以及天然气水合物资源勘查工作具有重要影响。然而,在天然气水合物稳定带内,“泥包砂”地层如何控制甲烷渗漏,以及其与天然气水合物富集过程之间的内在成因联系,目前仍存在诸多认知空白。

为解决上述问题,在国家自然科学基金等项目的资助下,王吉亮联合中国地质调查局广州海洋地质调查局正高级工程师张伟、中国地质调查局青岛海洋地质研究所副研究员李昂以及中国石油大学(北京)等在琼东南深水盆地松南低凸起的一处活跃甲烷渗漏区有了重要发现。他们探测到一个厚度达12.5米的砂层,其中富含天然气水合物。通过三维地震数据图像清晰可见,该区域存在两个巨大的气烟囱:一个位于砂层下方,另一个则从砂层直通海底。下方气烟囱承担着“供气”任务,其顶部与砂层接触处呈现出明显的地震异常,这表明它正在源源不断地向上方的砂层输送甲烷。而上方的气烟囱则负责“排气”,它如同导管一般,将砂层中的气体持续输送至海底,形成冷泉渗漏现象。

该研究发现,砂层在冷泉系统中呈现三重作用机制:首先通过孔隙结构捕获下伏气烟囱的甲烷,在高压低温条件下形成天然气水合物富集;其次因水合物差异聚集导致孔隙堵塞,形成"自封盖"效应使下部气体压力持续累积;最终当超压突破上覆泥岩盖层时,触发二次水力压裂形成新气体通道。该机制解释了为何部分下伏气烟囱发育区未形成海底气体逸出路径——低甲烷通量条件下水合物快速生成导致渗透率骤降,超压体系未能达到泥岩破裂临界值。

此外,当较低通量的甲烷进入砂层后,会迅速形成天然气水合物,导致孔隙堵塞、渗透率降低,进而引发自封闭效应。这一过程抑制了气体向上部的输运,使得砂层顶界孔隙压力无法有效累积至破裂压力临界值。这一机制很好地解释了实际地质现象:尽管部分砂层下伏气烟囱结构发育,但其对应上覆地层中并未形成贯穿至海底的气体逸出路径。原因在于在低通量条件下,气体运移路径被天然气水合物阻断,超压体系未能充分发育,无法达到泥岩破裂所需的最小压力条件。

论文通讯作者张伟指出,该项成果对深化天然气水合物成藏理论和深海冷泉活动性认识具有重要意义,同时也为理解全球深部碳循环过程提供了关键科学支撑。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119595

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。