从青葱学子到国之栋梁,中国工程院院士、大飞机自主工程总设计师张彦仲以六十余载光阴为笔,以航空报国为墨,深耕航空科技一线,书写“成才报国”的厚重注脚。

一位科学家的坚守,一群人的接力,让“中国制造”的大飞机,载着他的报国初心,翱翔九霄。

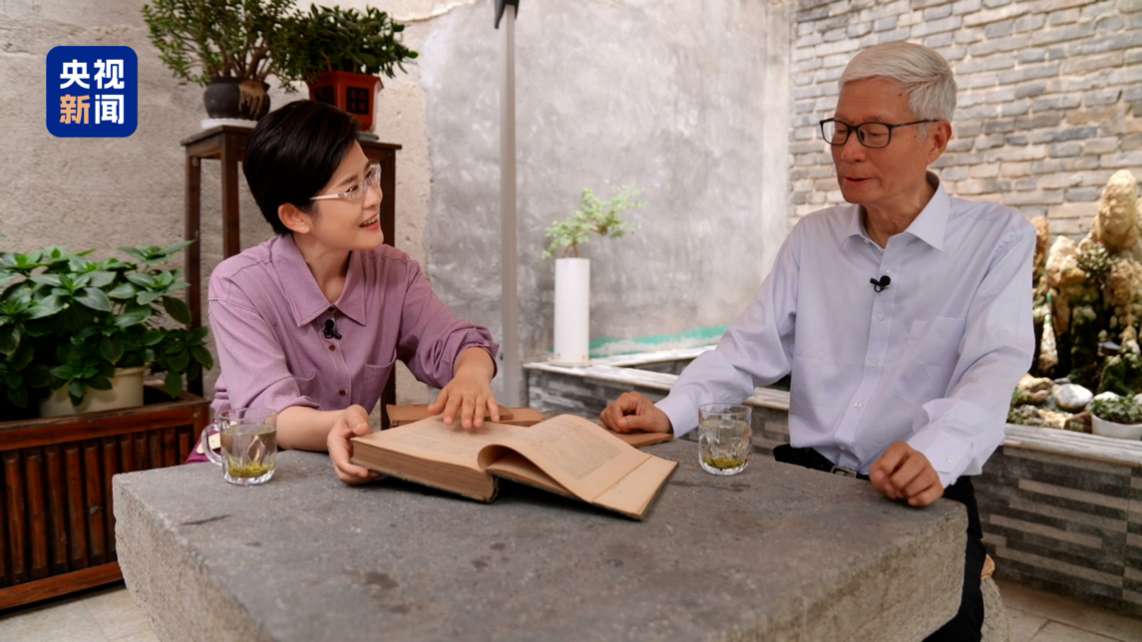

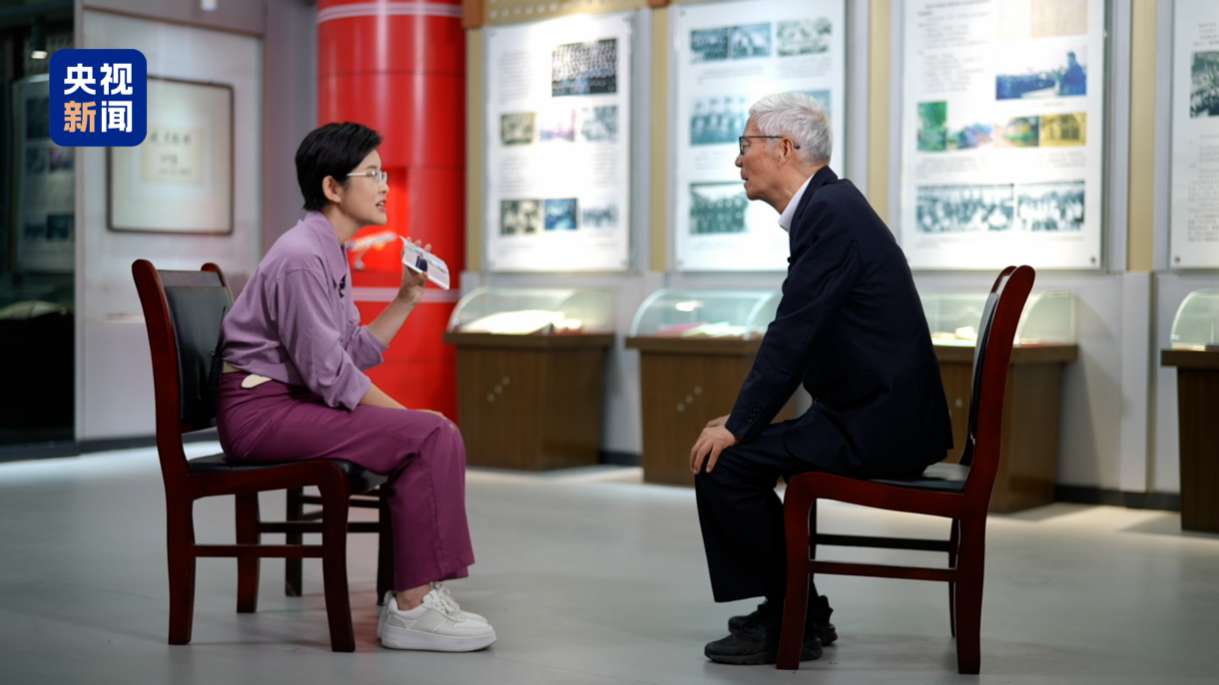

今日跟随张彦仲院士重访梦想起点,探寻精神家园。

龙桥启程:张彦仲的航空人生初章

陕西三原,泾水和渭水交汇的地方,一座有着千年历史的古城。秦汉时开始设县,千年的文化底蕴像泉水一样滋养着这片土地,让这里的文脉一直延续不断。今天,三原仍是关中大地的文化坐标。这里就是张彦仲出生的地方。

此行,当主持人和张彦仲院士再次踏上儿时日日往返的龙桥时,当年那个奔跑的少年,如今已成耄耋老人。

从这里出发,剑桥求索,浦东逐梦——当C919在祝桥翱翔九霄,张彦仲的人生航迹,早已在故乡三原龙桥刻下启程的坐标。

抗战岁月:敌机轰鸣中萌生的强国梦

张彦仲人生中最初见到的飞机,是儿时陕西三原的天空,不时掠过的日本侵略者的轰炸机。那时的他只有几岁,尚在懵懂年纪,却从大人们的叹息与愤懑里,生出对侵略者的仇恨,最朴素的心愿也在那时萌发:要让祖国强大起来,再没有任何人欺负我们。报国的种子,悄然埋进幼小心田,为今后的人生路,写下最初的注脚。

精忠报国:刻入骨血的赤子之心

张彦仲初中就读的龙桥中学,当时条件简陋,学生宿舍设在当地有名的城隍庙里。这座始建于明洪武年间的古建,是陕西现存最完整的城隍庙。青砖灰瓦的殿宇为寝室,晨钟暮鼓间,少年张彦仲在古建的烟火气里读书、起居。

庙中岳飞手书的《前出师表》拓本,成了他记忆里最鲜活的印记。“鞠躬尽瘁,死而后已”“精忠报国”的铿锵字句,早已刻进骨血,成为张彦仲人生的信念。

远赴康桥:跨洋问道追寻学术火种

1962年,西北大学物理系毕业生张彦仲踏入航空工业部304所,由此展开铸翼长空的漫漫跋涉。当时,我国航空工业与世界先进水平有一定差距。张彦仲觉得,自己需要出去多学习,拓宽视野。1981年,已任304所副所长的他毅然辞去职务,考入剑桥大学三一学院。

作为英国剑桥大学三一学院录取的首位新中国的博士生,在剑桥的3年间,张彦仲提出了当时世界最优的“子群卷积”算法、攻克了异或电路设计难题、登上了国际会议宣读论文。1984年,正值盛年的张彦仲风华正茂,博士毕业照中的他目光如炬、神采奕奕,面对未来的道路,他的内心笃定而坚毅。

鬓染霜华:深耕银翼圆梦九霄

2006年,国家启动大飞机专项论证,已过退休年龄的张彦仲听从国家号召,担任我国大飞机自主工程的总设计师。

中国要不要造大飞机?能不能造大飞机?自20世纪60年代起,这样的叩问便从未停息。国际上甚至断言“中国造大飞机不过是虚晃一枪”。

面对这般质疑,倔强的张彦仲带领团队扎根一线埋头攻坚。他心里憋着一股劲:一定要实现中国人的大飞机。2017年5月5日,伴随着引擎轰鸣,C919冲上云霄,振翅蓝天,数十年的争论至此烟消云散,而此时的张彦仲,已由一头青丝变成满头白发。

追冰岁月:霜雪千程砺适航

2017年C919首飞告捷,适航取证之路却似唐僧取经,步步是坎。华夏幅员虽广,却缺乏适航气象条件,如低温、结冰、强湍流等。要想验证极端天气下安全性能,必须追着云团“找苦吃”。

张彦仲带领团队化身“追冰人”,700多个日夜,六架飞机,6000多次起降。顶着严寒钻云底、冒风险追冰花的日子里,其中甘苦,冷暖自知。

如今,年过八旬的张彦仲说他还有很多要做的事情,他还要为航空事业努力。对他来说,大飞机事业要走的路还很长,要抓紧时间,再为国家多作贡献。他用一生光阴,诠释了成才报国的意义所在。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。