一项发表于《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)的最新研究揭示,自上世纪八十年代以来,我国西部沙漠新月形沙丘的移动速度持续下降,平均降幅达30%,部分地区甚至超过50%。这一发现为“全球风静止”现象在我国北方干旱区的存在提供了有力证据,并揭示了其对沙漠地貌和生态环境的深远影响。

“全球风静止”现象引发关注

近几十年来,全球陆地近地面风速普遍下降,这一现象被称为“全球风静止”。风速下降不仅影响风力发电和能源利用效率,还会阻碍污染物扩散,加剧区域环境问题。在我国北方,气象观测数据部分显示出类似的风速下降趋势,但受限于气象站点的空间分布和周边环境变化,学术界对这一现象的普遍性及其影响仍存争议。

沙丘是沙漠中典型的地貌景观,在我国北方干旱区分布广泛。沙丘的形态和移动对区域风况变化高度敏感,被视为天然的“风速风向标”。理论上,风速下降能够减弱风蚀作用、减缓沙丘移动,并降低沙尘暴频率。然而,由于长期连续的实地观测数据匮乏,沙丘移动的长期变化趋势及其与风速的关系尚不明朗。

卫星遥感揭示沙丘移动趋势

近日,南京大学徐志伟教授课题组联合国内外研究团队,聚焦我国西部戈壁沙漠中形态典型、移动快速的新月形沙丘,开展了系统性研究。研究基于1986年至2021年七个沙丘场的卫星影像数据,利用光学影像配准与关联技术和多个输沙模型,分析了沙丘移动的长期变化及其对风速变化的响应。

研究发现,西部沙漠新月形沙丘的移动速度呈现显著下降趋势,平均降幅约30%,部分地区沙丘移动速度从约9米/年下降到目前的4.5米/年。通过多种输沙模型计算,研究确认近地面风速下降是沙丘移动减缓、输沙率下降的主要驱动因素。在沙丘场尺度上,输沙量与风速存在三次方关系,符合风力输沙的经典物理学规律。

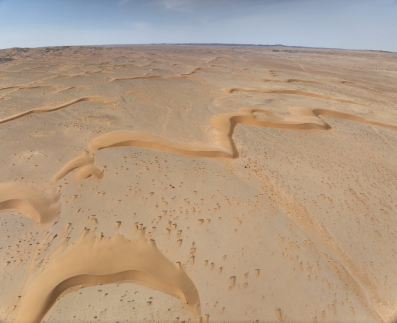

图: 新月形沙丘

研究挑战与未来展望

尽管模型计算的输沙量略低于遥感观测结果,研究团队指出,这主要源于风速数据时间分辨率不足,以及模型未充分考虑地形对风速的局部加速效应。然而,研究通过高分辨率卫星遥感和模型结合,成功量化了沙丘移动与风速变化的关系,为理解“全球风静止”对沙漠地貌的塑造作用提供了新视角。

本研究不仅证实了“全球风静止”现象在我国北方沙漠地区的存在,还揭示了其对生态环境的影响。沙丘移动速度的减缓降低了风沙灾害的发生频率,在一定程度上促进了植被恢复和区域生态环境的改善。

这一发现为理解气候变化背景下沙漠地貌演变机理提供了重要依据,同时为制定区域生态保护和防沙治沙策略提供了科学支撑。未来,进一步提高风速数据分辨率和完善输沙模型,将有助于更精确地预测沙漠地貌的演化趋势。(来源:南京大学)

相关论文信息:https://doi.org/10.1029/2024GL113506

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。