8月28日,《科学》发表了中山大学大气科学学院教授覃章才团队与合作者最新成果。他们首次量化全球森林恢复中地下土壤固碳能力,开创性整合生态、气候和政策三因素,重新定义造林缓解气候变化潜力,为全球造林“导航”。

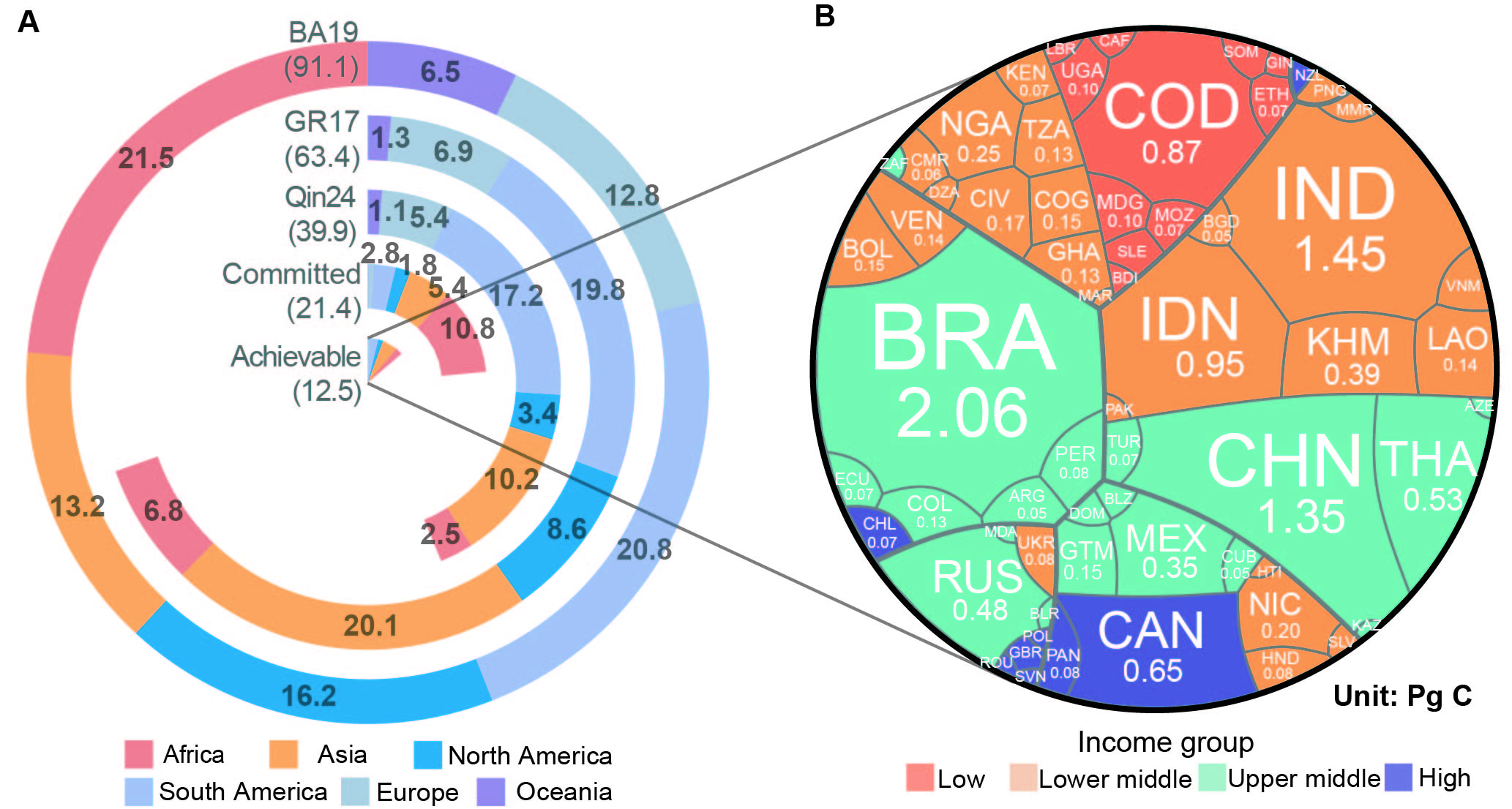

基于不同造林假设估算的气候缓解潜力。(A)全球和区域尺度造林固碳潜力因情景假设而异。(B)目前可实现的造林气候缓解潜力的国家和收入群体分布。研究团队供图

基于不同造林假设估算的气候缓解潜力。(A)全球和区域尺度造林固碳潜力因情景假设而异。(B)目前可实现的造林气候缓解潜力的国家和收入群体分布。研究团队供图

?

森林作为“碳汇”,是地球“绿色空调”,但因人类砍伐、农业扩张和气候变化,正以惊人速度消失,其吸碳作用大打折扣。近几十年来,科学家提出通过植树造林增强自然碳汇以缓解气候变化,然而森林损失持续,且关于未来植树造林吸收二氧化碳量,科学家研究差异巨大,这主要源于土壤“吸碳器”黑箱(地下土壤碳变化观测数据受限、情况不明)和土地选择难题(土地供给和需求定义不一致,适合造林土地面积估算差异大),此外,各国政治承诺差异大这一问题也极少被关注。

基于此,覃章才团队联合中国科学院植物研究所、中国科学院大气物理研究所、北京大学、厦门大学、西北农林科技大学等研究团队瞄准两大任务攻关:一是研发能监测植被和土壤碳变化的“全能检测仪”,二是绘制考虑自然与社会因素的全球造林“导航地图”。研究团队收集全球稀缺土壤数据,开发机器学习模型量化造林土壤碳变化,结合植被碳估算完成“全能检测仪”研发;还考虑植树造林环境约束,从土地“供给”和政策“需求”维度打造“导航地图”。

突破研究“痛点”后,研究团队发现喜忧参半:即便考虑土地可持续,全球造林潜力仍巨大,有望年最多吸收50亿吨二氧化碳;但各国植树造林承诺与土地潜力错位,综合考虑后,全球未来造林年均吸收15亿吨二氧化碳,减排潜力远低于预期。

该研究始于2021年,历经数据调研、模型验证和国际研讨,论文投稿至接受耗时2年。其最大成果与困难均在于突破传统、挑战现有结论。研究表明,未来造林潜力大,但土地供给和国家意愿制约其发挥,各国应合作共赢挖掘自然减排潜力。

该研究兼具科学与社会意义,既重新定义造林潜力、为全球造林“导航”,又提醒各国重视行动,为国际合作解决森林资源不对称、南北国家权责失衡问题提供科学参考。研究团队将继续发挥国际合作优势,开展能源、自然与碳中和交叉研究,探寻可行自然气候方案。

《科学》编辑同期点评该论文全盘考虑多种要素,提供了“更真实”的气候效应评估。

相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.adj6841

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。