暮色渐沉,国庆前夕的北京首都机场人流如织。田志喜步履匆匆,穿过喧嚣的候机厅。前一晚从海南飞抵北京后,他马不停蹄地处理工作,只睡了3小时。此刻,他要搭乘晚8点的航班前往山东东营——那里的耐盐碱大豆熟了,正等着他进行年度测产。

登机后,困意席卷而来,田志喜闭上眼抓紧补觉。这条北京至东营的航线,他已往返7年:从前是作为中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员,如今则是身为崖州湾国家实验室大豆首席科学家。从海南转机北京到达东营,航程距离虽有增加,但他筛选耐盐碱大豆的初心并未改变。

创制革命性的大豆品种,田志喜在这条路上已经走了14年。如今,他和团队的梦想渐渐丰满。刚刚过去的这个国庆节,他们“双喜临门”——迎来了基础和应用研究的双丰收。

东营垦利区示范田的耐盐碱大豆熟了。冯丽妃摄

东营垦利区示范田的耐盐碱大豆熟了。冯丽妃摄

?

田间喜事

九十月是收获的季节。东营垦利区农田边的马路上,农民开着三轮车,将金黄的玉米棒子倾倒在路边晾晒,构成一幅绵延数里的“晒秋图”。

对田志喜和团队而言,这同样是一年中最紧张的时节。

9月30日清晨六点多,他们用罢早餐便直奔豆田。“田里的豆子不等人。选育的品种必须与冬小麦的播种时间衔接好。晚几天,产量当然能再高些,但影响到下一季作物,就得不偿失。”前往豆田的路上,田志喜向《中国科学报》记者解释道。

今年,田志喜团队在垦利区原“渔村”种了200多亩十余个耐盐碱大豆品系。此时,多数品系已经褪去夏天的绿衣,披上黄褐色的新装,豆苗挺立,豆荚饱满,像一个个等待检阅的士兵方阵。

上午8时许,测产专家陆续抵达。他们带着当地农民下了田,拉尺丈量地块。测产专家、东营市农业科学研究院研究员徐化凌登上收割机,查看机舱后笑道:“大家看,舱是空的,没有‘存货’哈!”——这是测产前的“仪式”,确保数据真实可信。

随着轰鸣声响起,收割机驶入豆田。

亚洲湾国家实验室研究员刘书林介绍,这片田里种的是团队培育的第二代耐盐碱大豆新品系——“国创豆78”。自2018年起,团队在东营开展耐盐碱大豆选育,从8000多份材料中筛选出耐盐碱高产大豆品系“科豆35”,在盐碱地上实现亩产稳定在270公斤以上。

“与第一代相比,第二代的最大特点是更高产。”田志喜拔起一株豆苗,向《中国科学报》记者展示,“你看,原来一个豆荚两粒豆,现在是三粒。每荚多一粒,整体产量就能提升一大截。”

“看这豆粒多大!”一旁帮忙收获的农民抓起一把大豆,满脸欣喜地向记者赞叹。

不久,测产结果出炉。测产专家、山东农业大学教授张大健宣布:实收面积1.34亩,鲜重544.35公斤。经去除水分和杂质后测算,亩产达369.15公斤。

“这已经赶上山东良田的最高产量了!”徐化凌惊叹,“在盐碱地里,这是破纪录的!”

东营市现代农业示范区管理中心主任李兴杰难掩激动:“明年,田老师团队的豆子,我们要再扩大示范种植面积!”

测产现场。冯丽妃摄

测产现场。冯丽妃摄

?

测产现场。冯丽妃摄

测产现场。冯丽妃摄

?

田志喜(右二)和团队成员站在丰收的大豆田前。冯丽妃摄

田志喜(右二)和团队成员站在丰收的大豆田前。冯丽妃摄

?

然而,回望2018年,这片土地曾写满挫败。当年五月中旬播种后,田志喜他们坐在化肥袋上,头顶蓝天,啃着干粮,看着白花花的盐碱地,言谈间满怀希望。可几天后,他们却愁眉不展——几十亩地,出苗率不到1%。

第二年,情况略有好转。田志喜还记得,那时到地里看苗,心里刚有点小惊喜,不承想却遭遇台风,他刚上车往回走,前方一棵树咔嚓一声就被吹断了,吓了他一大跳。

2021年,他们首次对“科豆”测产时,实收270公斤,跑去含水量和杂质后折算240多公斤。当时,专家们难以置信:“盐碱地能产这么多?全国平均才130公斤!”

第二年,测产流程更加严苛:量地、查仓、测水、除杂……结果依旧。专家们这才确认:“哎哟,去年的产量果然是真的!”

如今,连续测产多年,曾经的质疑已经变成认可。测产专家们也与这个“外地来的团队”成了朋友。今年5月,他们共同见证了“科豆35”通过国家审定初评,将成为我国首批国审耐盐碱高产大豆品种。

测产现场。受访者供图

测产现场。受访者供图

?

绘出大豆“进化图谱”

产量突破令人振奋,但田志喜却远未满足。

“我国每年进口大豆约1亿吨,对外依存度高达85%。”他说,“目标是能将我国大豆自给率翻一番,从15%提升至30%。”

这绝非易事。中国18亿亩耕地中,大豆种植面积约1.55亿亩。保障主粮安全的背景下,要提高产量,只能依靠开发边际土地和提高单产两条路径。

然而,目前大豆品种选育速度远不能满足需求。田志喜解释说,大豆拥有5万多个基因,不同基因型决定性状差异,但优良基因不会天然集中于一个品种。传统育种依赖“经验盲配”:将高产与优质品种杂交,等待后代出现理想性状。

能否定位每个品种中优良基因的位置与功能,将“盲配”升级为“精准组合”,实现针对性杂交聚合?在这个问题的驱使下,他希望能够绘制一张全球大豆种质资源基因家谱。

“简而言之,就是揭示大豆基因在驯化、传播和育种过程中的‘基因选择图谱’,为后续精准育种提供清晰的基因靶点。”他向《中国科学报》解释道。

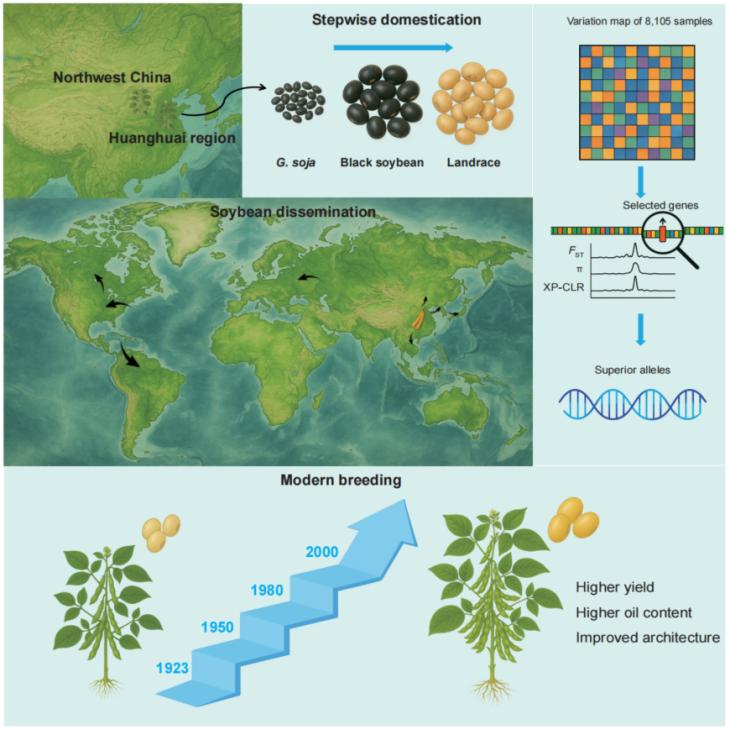

2024年7月,他将任务交给了初来乍到的博士后朱舟。朱舟曾在中国科学院院士韩斌团队从事水稻研究,擅长生物信息学。他迅速转向大豆,利用全球8,105份大豆种质资源的基因组数据——涵盖野生种、地方品种与现代栽培种——开展系统性比较基因组分析。

“我们首先明确了大豆的驯化起源地。”朱舟在接受《中国科学报》采访时说,“虽然公认大豆起源于东亚,但具体地点长期存在争议。”

他们首次发现,黑豆在野生大豆和被驯化品种中处于过渡地位。进一步分析表明,大豆起源于中国,有两个独立的驯化中心:一是黄淮海地区(以河南为核心);二是西北地区(山西、陕西)。而在日本和朝鲜的材料中没有发现类似的早期驯化信号,这基本上否定了大豆起源于中国以外地区的假说。

他们还揭示了大豆在传播到全球的过程中,有哪些关键基因被选择,从而改变了大豆的性状。通过梳理中国60年大豆育种史,他们分析认为,20世纪60~80年代主攻高产、高蛋白育种,以满足蛋白质来源的需求;近年来则转向高产、高油的育种,适应榨油与饲料需求。

“我们找到了每个历史阶段发挥决定性作用的基因。”朱舟说。例如:Pdh1基因控制豆荚不裂,防止落粒;E1基因家族调控开花时间,适应不同纬度;SWEET30基因影响油分积累,是高油育种的关键靶点,体现了不同地区大豆育种的偏好性。

这项研究仅用不到一年时间便完成数据挖掘、实验验证与论文撰写。在10月1日发表于《细胞》的研究中,他们还构建了高密度大豆全基因组变异图谱与数量性状核苷酸(QTN)数据库,并开发了面向全球科研人员的在线平台,为分子育种提供数据支撑。

该刊三位审稿人评价称,这是首次系统整合全球大豆测序数据的研究,为未来育种策略提供了宝贵参考,对作物基因组学与农业科学具有重要贡献。

大豆的驯化、传播和改良过程。受访者供图

大豆的驯化、传播和改良过程。受访者供图

?

公共数据人人可得,如何从中挖掘出创新性的研究呢?田志喜坦言:“创新思想、高效执行、深度合作缺一不可。”

“我们从一开始就带着问题找答案。”他说,“最幸运的是我们组建了合适的团队,朱舟擅长‘干实验’,能从T级的海量数据中精准定位关键基因;博士后王亚琳则精于‘湿实验’,能迅速通过实验验证候选基因的功能。投稿后需补充实验,他们配合默契,仅用两个月就突破了瓶颈,执行力极强。”

朱舟则表示:“崖州湾实验室平台好,学术氛围浓,常有‘大咖’讲座,能接触前沿思路;团队协作强,需要支持时总能快速对接。当然压力也不小——国家任务重,考核严,大家‘早八晚十’是常态,但这种环境能让人快速成长。”

保持“兴奋”

田志喜的双颊黝黑,那是常年奔走田间的印记。为了选出好品种,他和团队成员们从海南飞往全国各地,布下试验田,黑龙江、吉林、安徽、河南、山东、新疆,从南到北都有他们的足迹。

“田老师语速慢,性格也慢,遇到急事从不发火。”团队长期合作者、山东师范大学教授郭凯对《中国科学报》说,“但对科研,他有近乎执拗的坚持。”

尽管从事大豆研究14年,田志喜仍对这个领域充满“兴奋”。

“一是责任感。”他说,“每次想到每年进口1亿吨大豆,就觉得必须把这件事做好。”

“二是科学本身的魅力。”他笑着说,“有时晚上躺下,突然想到一个问题,就会兴奋得睡不着。脑子里反复琢磨:这个基因怎么调控?下一步实验怎么做?想到点子,就赶紧给学生打电话,不然一忙就忘了。”

田志喜曾坚持让学生研究“大豆绿色种皮与种子休眠”之间的关联,一年无果,仍不放弃。最终,团队成功定位并功能解析了关键基因GmG。“那种突破的快乐,能让人忘记所有辛苦。”他说。

如今,科研角色的转变也给他带来了新的挑战。从前,他是课题组PI,只需做好自己的研究;如今,作为国家实验室的“大豆首席”,他要统筹全国的力量。

“国家实验室是种子领域的总创新平台,要扛起‘提高自给率’的责任。”他说,不仅要发挥团队每个人的优势,更要推动全国科研力量协同攻关,拧成一股绳,形成合力。”田志喜说

他正在倡导大豆“全链条创新”:联合育种、栽培、企业,对接地方政府推广,从基因挖掘到品种培育,从田间试验到产业转化,形成闭环。

“不能只看论文和指标,要看能不能真正解决生产问题。”田志喜说。

让大豆产量翻番,压力巨大——他坦言“也会心急掉头发”。“这条路还很长,但我相信,只要坚持,总能闯出一片天。”他说。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。