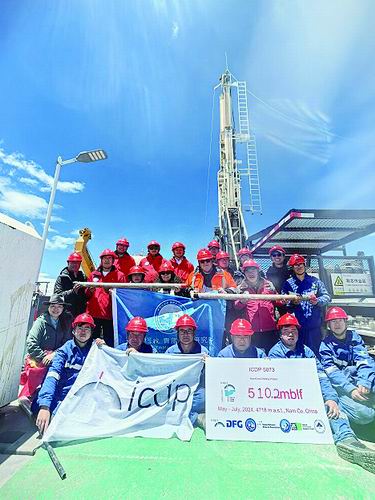

科考队在工作中。中国科学院青藏高原研究所供图

■本报记者 冯丽妃

“青藏高原能养活多少人?”这个关乎地球“第三极”未来发展的关键问题,现在有了科学解答。

在11月19日至20日于西藏拉萨举行的第二次青藏科考成果综合集成应用发布会上,科考团队发布最新评估——这片土地未来常住人口承载阈值约为2620万。这意味着,青藏高原地区人口可在当前约1313万的基础上,新增承载人口约1307万,展现出巨大的发展潜力与承载空间。

“第二次青藏科考始终面向国家重大战略需求,聚焦‘大问题’、解决‘真问题’,形成了应用成效显著的成果体系。”中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋在发布会上表示,“这不仅推动了地球系统科学前沿突破,也使中国在青藏高原研究领域的整体影响力位居国际前列。”

通过聚焦区域发展中的关键命题,科考团队在水资源安全、战略资源保障、绿色发展等领域取得一系列标志性战略成果,累计形成140余份决策咨询报告,服务和支撑了国家重大战略,为青藏高原的可持续未来铺就了坚实的科学基石。

科技落地,交出“应用答卷”

第二次青藏科考任务的最后一场新闻发布会,缘何以“综合集成应用成果”为主题?

“这彰显了科考的最终目的,回应了国家对我们‘科技要落地’的要求。”中国科学院院士、中国科学院青藏高原研究所研究员方小敏在接受《中国科学报》采访时说,“科考成果除了引领青藏高原地球系统科学的国际前沿,更重要的是要转化成服务国家、服务区域发展的实际力量。”

8年来,第二次青藏科考统筹十大任务、70余个专题,组织超过3000科考分队次,建立起覆盖高原全域19个关键区的“空-天-地”一体化观测网络,实现了“科学-政策-实践”的闭环转化,交出一份沉甸甸的“应用答卷”。

在人地关系研究方面,科考队填补了青藏高原城镇化地图集的历史空白,发现青藏高原城镇化率约为48%,未来可新增城镇化率9.67%。基于此,他们提出“小聚大散”的城镇化布局原则,构建“三圈四带多节点”发展格局——“三圈”即西宁都市圈、拉萨城市圈、柴达木城镇圈,“四带”即沿青藏铁路线城镇带、沿川藏铁路线城镇带、沿唐蕃古道城镇带、青藏高原边境城镇带,“多节点”即多个重要城镇节点,从而构成“星星点灯”式固边型城镇空间格局。他们还提出10种差异化绿色发展模式,包括护卫水塔型、传承文化型、生态富民型、游客拉动型、对口结对型等,为高原特色城镇化提供科学路径。

在筑牢灾害防控与工程安全屏障方面,科考队构建起多维度科技支撑体系:建成地球系统综合观测与预警平台,已成功预警6次冰崩灾害;评估了川藏交通廊道灾害本底,包括52个控制性灾点风险评估,规避97%以上的山地灾害,优化廊道线路400公里以上;针对青藏高速公路穿越多年冻土区的技术难题,研发了新型倒M形块石层路基结构,支撑青藏高速工程建设;建立雅江下游冰崩灾害智能化监测预警体系,估算雅江年泥沙通量达2.2亿吨,下游是高产沙区,护航下游水电工程安全。

在生态建设方面,科考的“支撑力”贯穿立法、规划与评估全过程:全过程支撑《青藏高原生态保护法》立法,指导羌塘、三江源等国家公园建设,并对三江源生态保护和修复工程等八大类生态工程开展系统评估,证实其显著提升生态屏障功能。尤为引人注目的是,科考首次系统评估青藏高原碳汇能力——年碳汇达1.2亿至1.4亿吨,远超本地碳排放(约5500万吨),成为国家“双碳”目标的重要贡献区。

生物多样性研究则实现了“数字化+新发现”的双重突破。“我们创新了青藏科考新范式,首次实现物种数字化、网格化精准调查。”中国科学院院士、中国科学院昆明植物研究所研究员孙航在接受《中国科学报》采访时说,“这不仅刷新了人类对‘世界屋脊’生命宝库的认知,更为资源利用和生态保护提供了科学基石。”

据介绍,科考累计发表新物种超3000个,包括植物388种、动物205种、微生物2593种。更令人振奋的是,一批曾被认为灭绝或濒危的物种被重新发现。同时,团队构建了全球最大的青藏高原冰川病毒与细菌基因集,发现8894种冰川病毒(98%为特有)和2593个潜在新细菌物种(83%为未知)。这不仅填补了第一次青藏科考在微生物领域的空白,构建的生物多样性数据库还涵盖图片、地理信息、遗传资源、物种特征格局及用途等全维度信息,为实现人工智能(AI)融入青藏高原植物多样性研究奠定了重要基础。

在战略资源勘探领域,科考突破直接缓解了我国资源对外依存压力,确立喜马拉雅高分花岗岩有关的稀有金属矿带,预测了北羌塘盆地中心有更好优质烃源岩及更大生烃潜力,支撑青藏高原战略资源能源储备基地建设,提出固体矿产成矿远景区40个,圈定找矿靶区33个,钾盐成矿远景区96处,卤水锂远景区110处。

参与科考多年,中国科学院地质与地球物理研究所研究员秦克章的感受尤为深刻:“过去,我国一些大宗矿产、战略性关键矿产及稀有矿产对外依存度很高,少则60%至70%,多则90%多。面对紧缺的矿产资源,我们是‘等米下锅’,心里没底。现在,通过这次科考,我们不仅深化了成矿理论认识,更在空白区获得了一系列新发现,摸清了更多的资源家底。无论是近期可以开发的,还是作为战略储备的,我们都‘手中有粮,心中不慌’了。”

“我现在的心情很激动。”在会议现场接受采访时,方小敏直言,“科考队有几千人,以前大家各做一块,交流也零散,现在通过综合集成,突然发现‘原来我们做了这么多有用的事’。这种系统性呈现给了我们巨大的信心,也让社会更理解科考的价值。”

提出新论断,环境在转型

“从综合集成成果视角判断,青藏高原正处于‘第三次环境转型期’。”会上,姚檀栋提出这一新论断。

他表示,第二次青藏科考发现,青藏高原经历了3次环境转型。第一次转型是在4100万年前到2600万年前,山海翻转和高原隆升驱动季风北进和暖湿海洋水汽输送,驱动了生物多样性演化与喜马拉雅锂铍稀有金属成矿带形成;第二次转型是约1200万~800万年前至今,高原北部隆升与现代青藏高原形成,奠定寒旱化和“三极联动”格局,发育了全球最大的“亚洲水塔”和全球最丰富的生物多样性热点地区之一;第三次转型则是当前及未来,最大特点是全球变化与人类活动造成的暖湿化和暗绿化。

“此轮转型是一个多圈层相互作用、区域放大效应与全球联动空前加强的过程。”姚檀栋举例说,“青藏高原将成为暖湿化‘放大器’,升温速率为每10年0.37摄氏度,是全球平均的两倍,降水也呈增加趋势。”

这使得机遇与风险并存。一方面,“亚洲水塔”供水能力增强,碳汇能力增强,生物多样性服务人类潜力增强,为宜居发展提供了前所未有的机遇;另一方面,“亚洲水塔”失衡、冰崩及冰湖溃决等巨型灾害风险显著增加,生态系统发生深刻变化,高海拔特有生物多样性丧失的风险加剧。

为破解资源、生态与宜居环境的深层关联,科考队创新性地提出“三极联动”科学假说。“我们将北极、南极、青藏高原视为地球系统的3个关键极,通过大气环流与海洋环流将其串联。”方小敏解释说,“而正是这两大环流,决定了全球水与热的分配格局,而水热分配及其变化率控制了生物多样性的演化、人类宜居环境以及关键资源的形成。”

值得关注的是,正在推进的国家重大工程也展现出与环境保护的协同效应。姚檀栋指出:“青藏高原国家公园建设、拉萨南北山绿化工程、川藏铁路建设、雅江水电开发等国家重大战略行动,不仅本身具有显著的生态正效益,也成为应对第三次环境转型、推动高质量发展的重要抓手。”

“下一步,要在充分认识新风险基础上,抓住新机遇,融入‘稳定、发展、生态、强边’发展战略,组织好新阶段重大科考任务。”姚檀栋说。

定位“升级”,迈入新阶段

接下来,青藏科考将何去何从?

姚檀栋表示:“第一次青藏科考定位是‘摸清家底’,第二次青藏科考定位是‘查明变化’,而新阶段的核心定位是‘作贡献’,聚焦高水平高质量安全发展。”

姚檀栋强调,青藏高原研究具有典型的“四极”特征:生物适应机制极微观、极高海拔环境极端条件、复杂地球系统极综合交叉、“三极联动”极宏观。为此,面向未来,科考需实现“四个转变”:从地球系统向要素微观机理深入,从人工考察向无人智能科考迈进,从学科交叉向深度融合发力,从青藏高原向南北极联动拓展。

新的科考目标将直指现实需求——青藏高原第三次环境转型下的绿色宜居发展科学行动。未来,将围绕“亚洲水塔”、“双碳”目标、生态屏障等八大应用方向,部署四大核心板块任务。一是深化水-碳-健康研究;二是破解生态-宜居发展难题;三是保障矿产与生物战略资源安全;四是支撑重大工程与科考大装置建设。

“下一步,深化使命导向的地球系统科学研究是基础。”姚檀栋进一步说。同时,要构建战略支撑科技体系,打造冰冻圈灾害监测预警平台、地球系统观测-数据-模拟平台、数字化青藏平台及第三极地球信息国家战略样本库,守护全球气候变化的历史密码,并打造以我为主的国际合作新格局,推进青藏高原世界科学中心建设。

在生物多样性领域,孙航描绘了未来研究的四大方向:“一是夯实基础数据,推动AI+生物多样性大数据与新一代《青藏高原生物志》融合;二是攻关前沿科学问题,揭示生物类群与地质演变、生态环境的协同演化机制;三是服务国家需求,有效保护生物多样性与生态屏障;四是支撑社会经济发展,推动生物资源可持续利用与绿色发展。”

“过去我们发论文、追前沿,现在要反过来,用科学‘道道’解决实际问题。”方小敏对《中国科学报》说。以钾盐资源为例,他介绍说:“我国50%以上的钾依赖进口,现有储量仅够维持20多年。没有钾,粮食产量可能腰斩,这是最紧迫的国家安全问题。”

为此,他牵头组建“盐湖资源产学研创新联合体”,整合全国高校、企业、科研机构与政府力量,打通从理论找矿、高效提取、环境治理到盐碱地开发、生态旅游的全链条。“盐湖本身就是极端干旱气候的产物,我们过去用它研究‘三极联动’机制,现在要用这些认知去指导找矿。目标变了,但科学是一脉相承的。”

回顾青藏科考的历史,方小敏感慨道:“第一次青藏科考是在一穷二白中‘认识高原有什么’;第二次青藏科考用先进设备‘揭示过程与机制’。”

对于未来,他充满信心:“第二次青藏科考后半段乃至未来,核心目标之一是将至少一半的精力,转到为青藏高原的铁路、水利、灾害防治、新工业、新农业等国民经济建设服务上来。最终目标是让人民生活更幸福、环境更宜居。”

《中国科学报》 (2025-11-24 第1版 要闻)