淀粉是人类和动物食物的核心能量来源,处于国家粮食安全国家战略的核心位置,同时,淀粉还是食品工业、生物医药及生物制造的基础性原料,实现以非粮生物质为起点高效合成淀粉,被视为具有颠覆性意义的战略技术方向。如果有稳定、低成本的新淀粉供给,工业生物技术可进一步将其高效转化为蛋白质与氨基酸,从而降低对进口大豆蛋白的依赖,增强我国粮食系统的自主可控性。

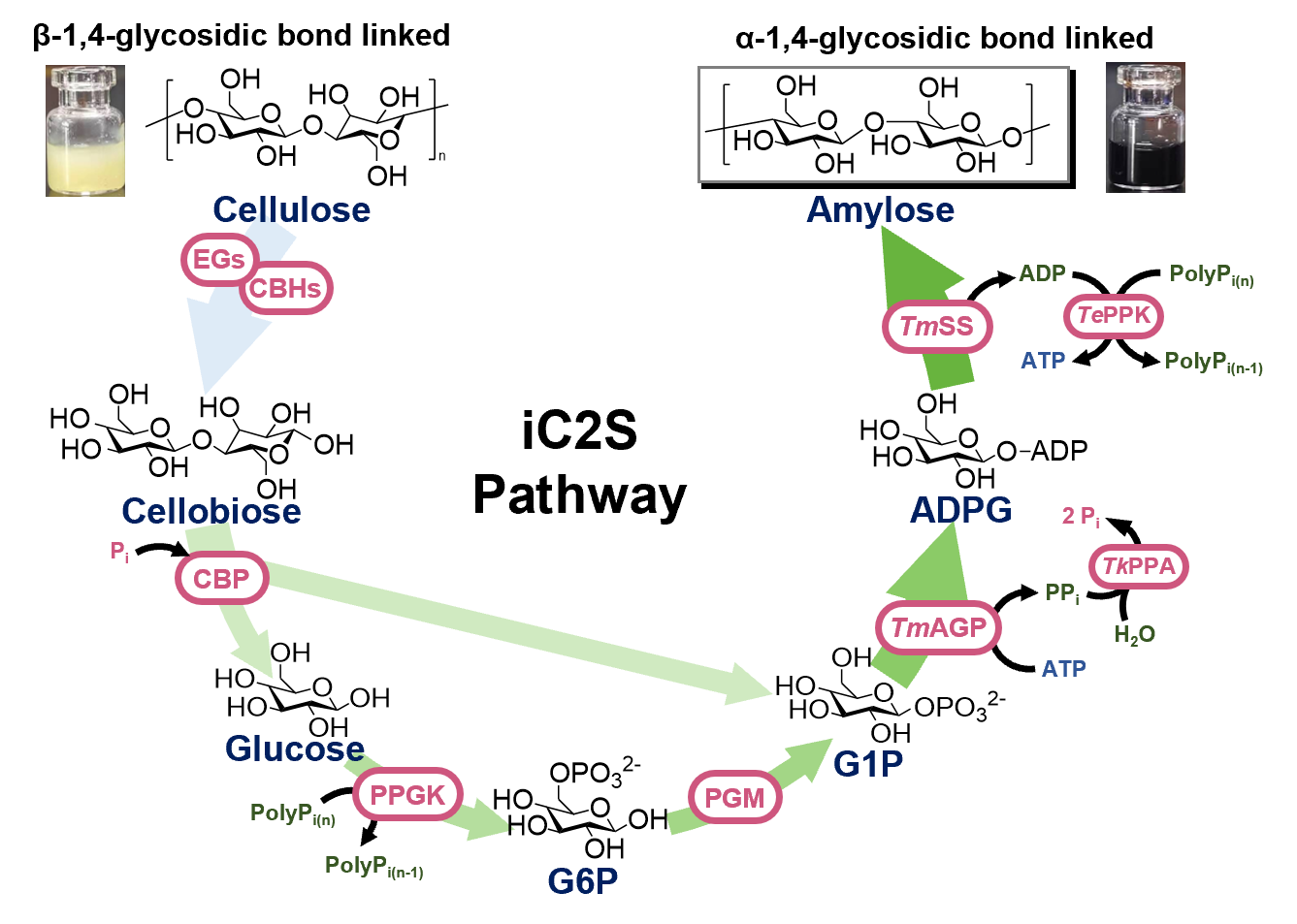

近年来,通过“纤维素部分水解—纤维二糖磷解—葡萄糖聚合淀粉”的多酶级联策略,体外生物转化(ivBT)技术已能实现纤维素向淀粉的部分转化,但受限于合成路线,理论产率只有50%,且需依赖微生物发酵辅助,实际产率更低,难以满足工业化需求。

近日,中国科学院天津工业生物技术研究所(以下简称天津工生所)体外合成生物学中心、低碳合成工程生物学全国重点实验室张以恒研究员团队在纤维素制淀粉领域取得重要进展。相关研究成果近日发表在《国家科学评论》上。

研究团队通过对合成技术路径进行重构,实现了纤维素全碳素利用合成淀粉:(1)能量循环新路径:通过创新设计葡萄糖回收与活化再利用机制,成功将理论淀粉得率从50%提升至100%,从根本上解决了碳损耗问题。(2)酶元件稳定性革新:团队从特殊环境中系统挖掘并筛选出一系列具有优异热稳定性的新型酶元件,将整体反应温度提升至50℃。不仅显著增强了酶活性与反应速率,还大幅降低了单位产出的酶用量,为工业化放大奠定了坚实基础。(3)系统集成优化:通过对反应体系中各因素的协同优化,最终将纤维素到淀粉的真实转化率提升至93.3%。

该技术产出的淀粉为纯直链淀粉,其聚合度高度可控,分子量分布(分散度)极窄,结构均一性优于天然提取的淀粉,在食品、医药和材料领域展现出独特应用潜力。利用此技术合成的分子量可控的超纯直链淀粉,成功应用于手性分离填料,高效分离沙利度胺等手性药物分子,实现手性填料国产替代。

纤维素到淀粉体外生物转化(iC2S)示意图 天津工生所供图

纤维素到淀粉体外生物转化(iC2S)示意图 天津工生所供图

中国科学院院士邓子新评论道:“纤维素变淀粉的全碳素合成是体外合成生物学的新突破,摆脱传统微生物代谢束缚,成功实现了超高得率糖苷键重排。”

华东师范大学校长、中国工程院院士钱旭红评价该成果:“具有技术流程上的开创性,是工程科学前沿的重大进展。”

西湖大学讲席教授、德国工程院院士曾安平评价:“这项突破性工作为利用生物质生产淀粉开辟了新路径,在应对粮食安全和实现非粮生物制造方面具有巨大潜力。”

该研究工作获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、天津市合成生物技术创新能力提升行动与合成生物学海河实验室重大攻关项目的支持。

相关论文信息:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf503

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。