2025年8月21日,崂山实验室/山东师范大学唐波教授团队在Nature Synthesis期刊上发表了一篇题为“Dual-channel energy pathway combining energy molecule supply and electron transfer to support solar-to-chemical production in an E. coli–thylakoid hybrid”的研究成果。

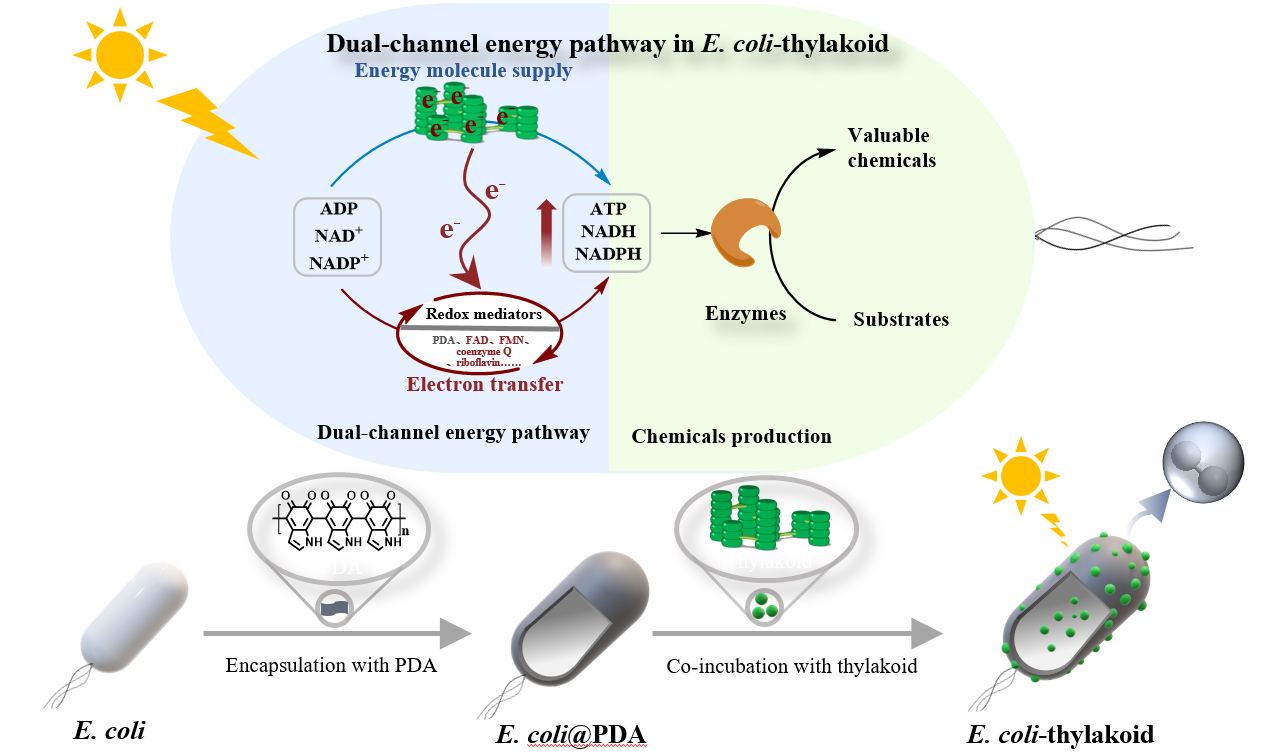

该成果通过将植物来源的天然能量供应模块-类囊体植入大肠杆菌,构建了一种具有光合能力的“大肠杆菌-类囊体”杂合系统。大肠杆菌与类囊体异质界面间双通道能量供应途径突破了生物合成的能量限制,实现了化学品的高效合成,为可持续的太阳能驱动高值化学品生物合成提供了新路径。论文通讯作者是唐波、李璐;第一作者是安静华。

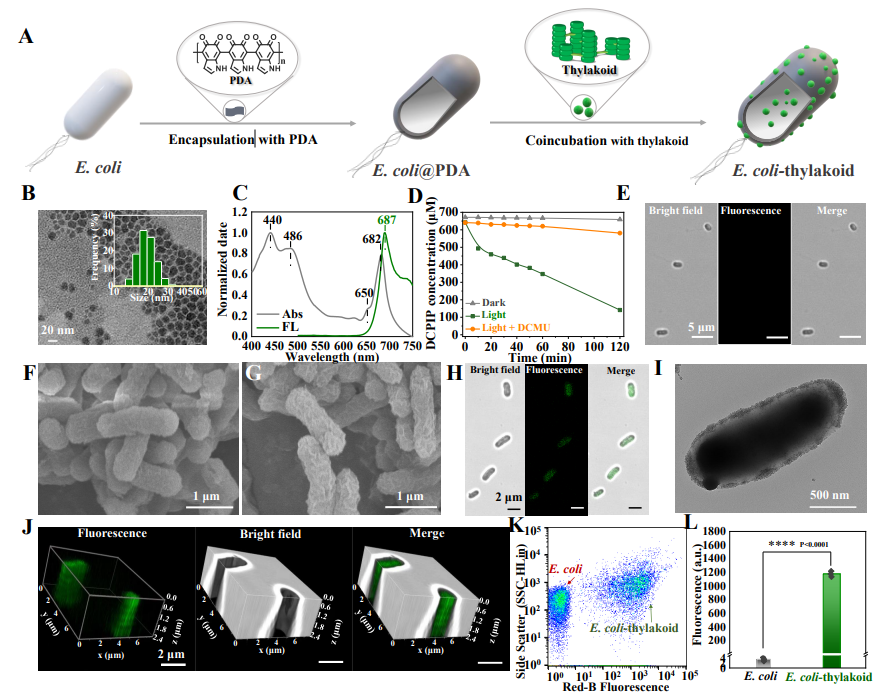

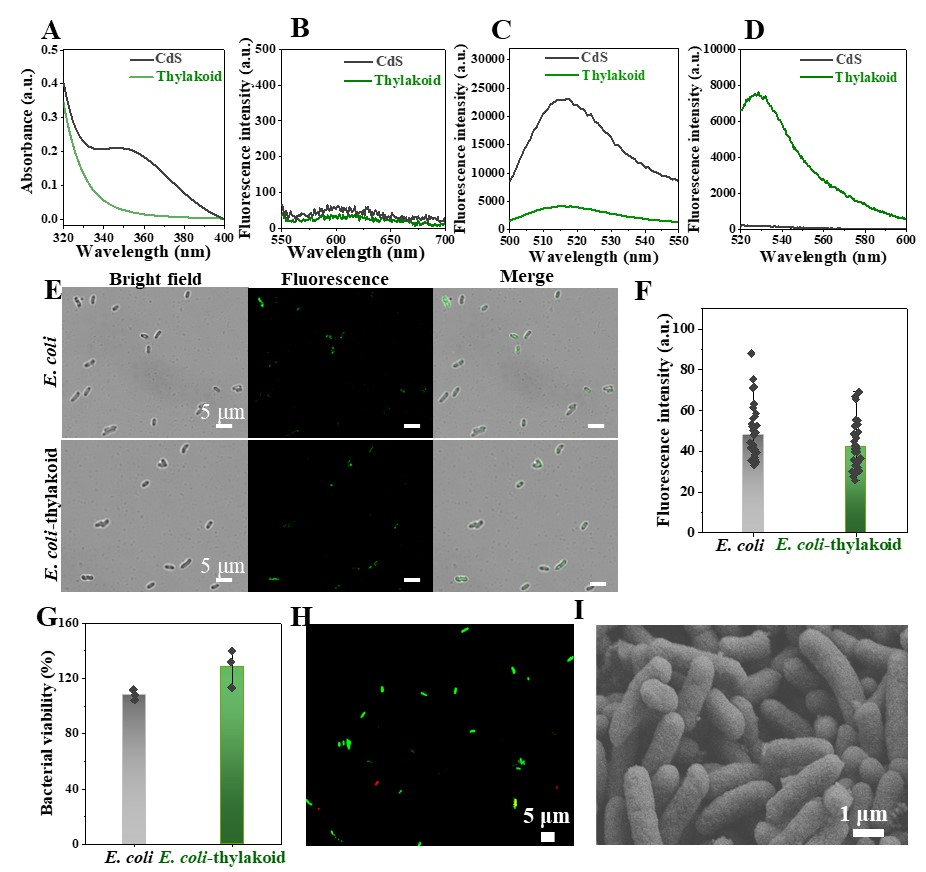

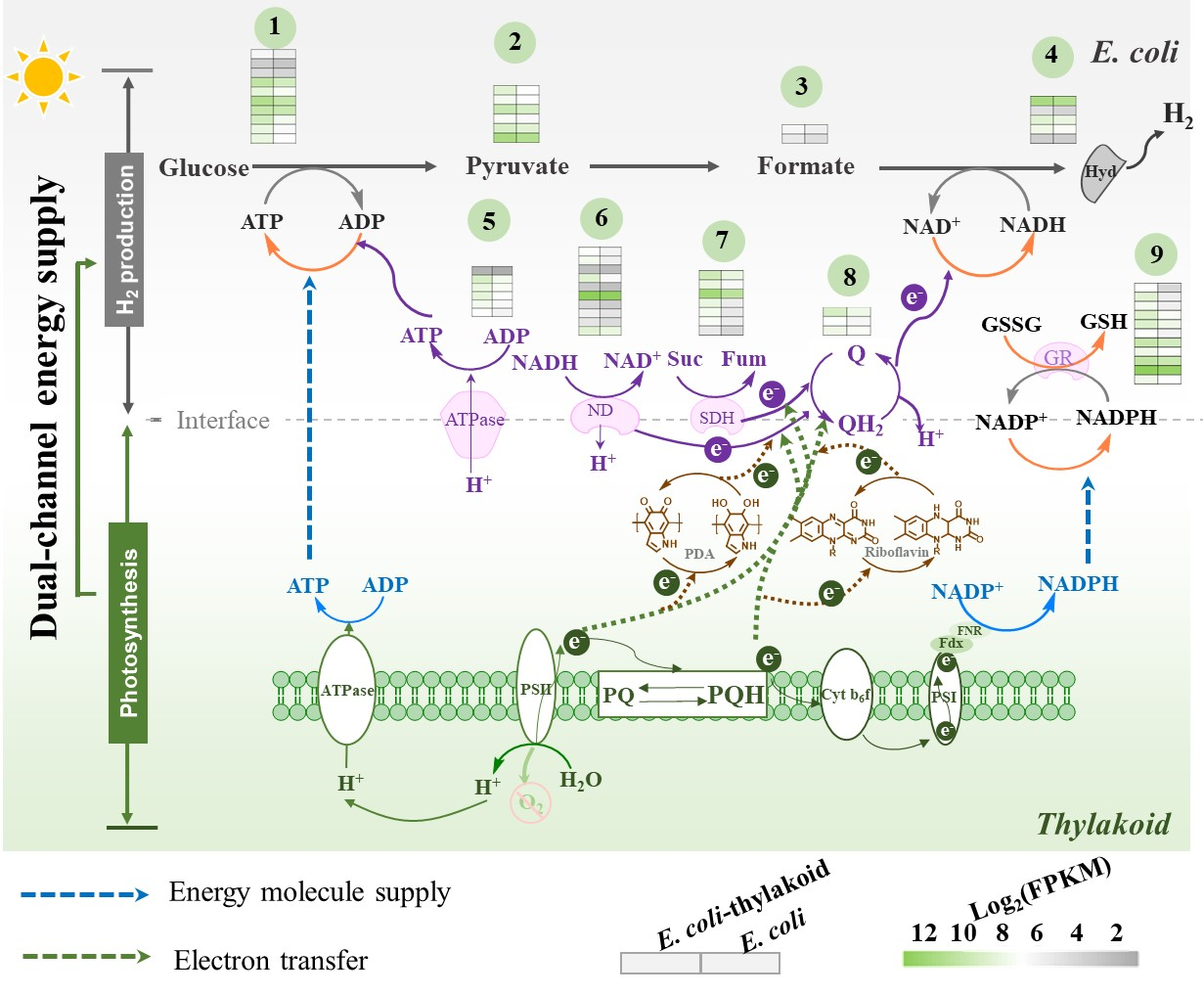

构建吸光材料-微生物复合体系,利用光驱动微生物合成化学品,是一种可通过太阳能为细胞代谢供能、提升生物合成效率的重要策略。受到天然光合作用的启发,唐波团队选取植物来源的类囊体作为光吸收模块,与大肠杆菌整合,成功构建出“大肠杆菌-类囊体”杂合系统。利用自主研发的单颗粒表面原位成像荧光检测仪结合多种分析表征手段,对该系统异质界面电子产生与传递进行解析。研究发现,类囊体展现出优异的生物相容性,可通过双通道能量供给途径为大肠杆菌供能:一方面光驱动类囊体产生的光电子可直接用于合成ATP、NADH和NADPH,供应大肠杆菌;另一方面来源于类囊体的光电子可通过聚多巴胺、核黄素等氧化还原媒介传输给细菌,用于细菌中能量合成。这种双通道能量供给策略突破了生物合成的能量限制,实现了迄今报道的大肠杆菌最高产氢速率。

图1:通过结合能量分子供应和电子转移的双通道能量途径构建大肠杆菌类囊体杂合体用于太阳能到化学生产的示意图。

图2:“大肠杆菌-类囊体”杂合系统的构建和表征。

图3:阐析“大肠杆菌-类囊体”杂合体系中能量分子供应和电子转移的双通道能量通路。

图4:“大肠杆菌-类囊体”杂合体系的稳定性。

图5:“大肠杆菌-类囊体”杂合体系在光合产氢中的应用。

图6:“大肠杆菌-类囊体”杂合体系光合产氢机理。

(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s44160-025-00853-0