本世纪202位诺贝尔物理学、化学、生理学或医学奖得主中,来自得奖国的不到70%。《自然》杂志近日一项分析显示,63位获奖者在摘得诺贝尔奖前已离开出生国,其中部分人曾多次跨越国界。

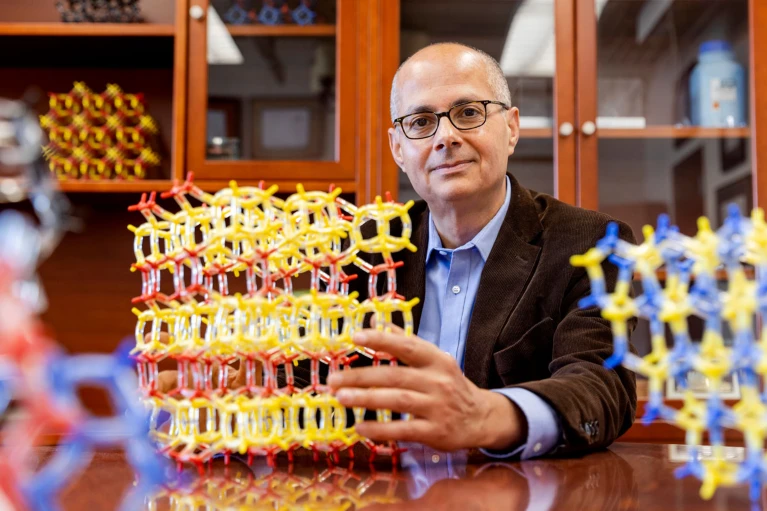

Omar Yaghi。图片来源: Brittany Hosea-Small/UC Berkeley

Omar Yaghi。图片来源: Brittany Hosea-Small/UC Berkeley

?

3位2025年诺贝尔化学奖得主中有两位是移民。理查德·罗布森出生于英国,现居澳大利亚。而现为美国居民的奥马尔·亚吉则成为首位出生于约旦的科学类诺贝尔奖得主。2025年诺贝尔物理学奖3位获奖者中也有两位是移民:米歇尔·德沃雷出生于法国,约翰·克拉克出生于英国,但两人均是美国居民。

移民在诺贝尔奖舞台上长期扮演着重要角色,包括阿尔伯特·爱因斯坦、玛丽·居里等杰出科学家。这是因为最可能产生成果的科研机遇——最好的培训、设备和科研团体等,遍布全球各地。美国马萨诸塞大学阿默斯特分校的经济学家Ina Ganguli指出:"人才可能诞生于任何地方,但机遇却并不是。我认为这正是我们看到诺贝尔奖得主众多国籍的原因。"

英国曼彻斯特大学物理学家、2010年诺贝尔物理学奖得主安德烈·海姆便是跨越国界的科学家之一。这位出生于俄罗斯的德国裔科学家坦言,自己的科研生涯如同"弹球般四处辗转",曾在俄罗斯、丹麦、英国和荷兰多国任职。"若终生固守一地,便会错过一半的机会。"他说。

在63名离开出生地获得诺贝尔奖的人中,有41人在获得诺贝尔奖时居住在美国。Ganguli说,第二次世界大战后,美国成为了全球科学中心。国际研究人员因其丰厚的科研经费和顶尖的大学而蜂拥而至。“美国拥有独特优势,是顶尖学子和科学家的最终归宿。”Ganguli说。第二受欢迎的落脚地是英国,有7人在获得诺贝尔奖时已经移民到了英国。

但是,英国也目送了未来的获奖者离开。美国俄亥俄州立大学的科技政策专家Caroline Wagner说,可能是受到更高的薪水和更有声望的职位吸引,有13位在英国出生的诺贝尔奖得主是在移居他国后获奖的。德国也有相当数量的未来诺贝尔奖得主选择离开,有6位移居国外的获奖者,此外还有日本、法国和俄罗斯,各有4位移居国外的获奖者。

在诺贝尔奖的科学类别中,物理学是本世纪迄今外国出生的获奖者比例最高的,达37%。紧随其后的是化学,占33%,最后是医学,占23%。根据Wagner的说法,这很可能与物理学设备密集的特性有关。顶级物理研究所需的高价的对撞机、反应堆、激光器、探测器和望远镜主要集中在少数国家。“因此,顶尖科研人才往往流向顶级设备所在地。而医学并非设备密集型领域,研究者更容易留在本国开展工作。”

移民政策与诺贝尔奖得主之间的未来关系尚不明朗。澳大利亚、加拿大和英国均已出台限制措施,导致海外留学生数量减少。特朗普政府今年迄今已削减数十亿美元科研经费。美国新政规定对H-1B签证申请收取10万美元的费用,而部分外国出生的研究人员依赖该签证在美国工作。

国际科研人员已开始撤离美国,其他国家则准备好迎接他们。例如,法国、韩国和加拿大已设立专项计划,通过奖金和奖学金吸引美国科研人员。欧洲研究理事会向将实验室迁至欧盟的科学家提供高达200万欧元(约合230万美元)的资助,旨在帮助那些从美国迁往欧盟的科学家。

Ganguli说,其结果可能是出现类似二战后德国科学家出逃潮、1991年苏联解体后科学家外流潮的大规模人才流失。“这将造成巨大的人力资本流失,人才将涌向其他国家。”Ganguli说,尽管她尚未确定具体目的地在哪里。她补充说,尽管比利时、法国等国正积极吸引美国科学家,但其薪资水平可能不足以促使多数研究人员跳槽。

Wagner也认同,下一个诺贝尔奖中心会出现在何处难以预料,这很大程度上是因为培育理想科研环境所需的政治、经济和社会因素构成的复杂网络。"聪明的人会分散各地。但他们能否重现那种神奇氛围?这仍是未知数。"

同样难以预测的是,当前政策调整何时能带来诺贝尔奖得主名单的显著变化。科学家在职业生涯的各个阶段都可能斩获诺贝尔奖,而研究人员或许早已着手推进下一批值得获得诺贝尔奖的重大发现。Wagner说,科学人才更替的全面影响恐怕只能在"非常长远的未来"显现。

目前,海姆敦促各国不要对新人才关闭国门。"人才流动惠及所有人。每位新来者都带来新思路、新技术和解决旧问题的全新视角。"他表示,"欢迎这种融合的国家才能保持敏锐。"

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。