|

|

|

企业“喊缺人”,学生“难对口”—— |

|

京津冀同解机器人结构性“人才荒” |

|

|

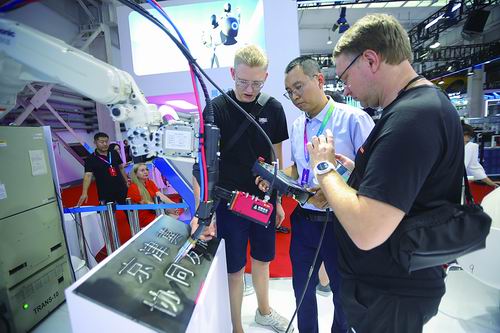

展区内,观众驻足了解铝合金焊接机器人和机器人机甲战队。主办方供图

■本报见习记者 蒲雅杰

聚光灯下,银白色焊接机器人以毫米级精度舞动臂膀;不远处,一名学生正遥控一台履带式机械臂,缓缓抓起模拟危险品;一旁,具身智能机器人正同步复现操作者的每一个手势,引得观众驻足拍照……

近日于北京亦庄举行的2025世界机器人大会的展览会上,“京津冀机器人产教融合协同发展”展区汇聚了多家职业院校与一线企业的合作成果。它们将课堂搬进展厅,把实训成果转化为可触可感的创新产品。

自2015年首届世界机器人大会创办以来,今年首度设立了“京津冀机器人职业教育产教融合协同发展”论坛。对此,唐山工业职业技术大学校长张建军倍感欣喜。他呼吁,当前仍需要进一步打通高素质技能人才培养与产业需求的衔接堵点,避免出现企业“喊缺人”、学生“难对口”的局面。

人才结构性短缺日益凸显

当前,人工智能、生物仿生、新材料等前沿技术与机器人深度融合,机器人正加速融入千行百业。在这场浪潮中,不少职业院校交出了亮眼的答卷。

展台上,北京科技职业大学师生团队自主研发的人形机器人“0306小巨人”正在操控下稳步前行,它在今年北京亦庄人形机器人半程马拉松中也引发了广泛关注。

“中国制造业之所以能在全球竞争中实现赶超,不仅得益于技术与设计本身,还有千千万万扎根生产一线的工程技术人员与技能人才的助力。”张建军说道。

然而,这类技能人才的结构性短缺却日益凸显。据教育部职业教育与成人教育司副司长李智介绍,2025年前5个月,机器人产业相关职位数量同比增长6%,求职人数激增32%,但不少企业却仍高喊“缺人”。

“目前,职业院校培养的技能人才,就业对口率仍不理想。学生能进入大型企业发展的机会有限,人才培养质量也尚未完全赢得企业的认可。”李智坦言,一边是海量技能人才涌入就业市场,另一边是企业深陷高素质技能人才荒的窘境,这并非简单的“缺人”,而是教育供给与产业需求之间“温差”的投射。

如今,机器人已不再是单一的机械臂,而是集感知、决策、执行于一体的智能系统。相应的,能够真正落地应用的技能人才,也必须具备技术的复合性与场景的适配性。

对此,李智指出,职业教育的定位必须精准对接产业的真实需求,不局限于培养普通的技术工人,而是涵盖三类核心人才:能准确操控机器人完成纳米级精度任务的技术工人,根据产业需求完成机器人系统集成的工程师,以及能解决机器人故障诊断、算法优化等实际问题的“战场型”技能人才。

然而,教育端的转型面临重重挑战。现场多位一线教师坦言,机器人技术迭代之快,早已远超教材更新与专业设置的节奏。因此,教师能力提升、课程动态调整、实践教学强化已成为当务之急。更关键的是,产教之间的“双向流动”仍未打通——教师难以深入企业实践,企业高端人才也难以顺畅走进课堂。

北京亦庄机器人科技产业发展有限公司副经理李泽众也道出痛点:“机器人的开发者有很大一部分都是科研型,但他们的资源是有限的。”因此,急需一个强有力的平台,将科研成果、企业转化与职业院校的人才培养紧密串联,让高素质技能人才真正成为产业跃升的坚实支点。

政策协同带来育人新生态

在新形势下,京津冀地区协同发展带来了机器人行业人才培养新机遇。北京经济技术开发区工委副书记石威指出,京津冀协同发展是重大国家战略,而机器人产业是京津冀地区推动产业协同发展的核心框架“六链五群”中的“六链”之一,需要政府、企业、高校尤其是职业院校三方形成合力,实现产业与职业教育的良性互动、共赢发展。

论坛上,《京津冀职业教育机器人专业人才共育三年行动计划》(以下简称《行动计划》)正式启动。该计划由北京市教委、天津市教委、河北省教育厅联合发布,由唐山工业职业技术大学、北京科技职业大学、天津职业大学牵头实施,标志着三地职业教育在机器人领域迈入系统化协同新阶段。

唐山工业职业技术大学党委书记李金生介绍,《行动计划》提出,将以全国首个面向机器人产业的国家级市域产教联合体——唐山高新技术产业开发区市域产教联合体为基础,逐步吸纳京津冀地区约20家机器人龙头企业和20所职业院校,共同组建“京津冀职业教育机器人专业领域跨区域联合体”。

这一联合体首要聚焦的便是育人质量提升。未来三年,三地将聚焦智能控制、系统集成与运维应用等机器人核心技术领域和关键岗位,联合研制一套通用化、标准化的职业教育人才培养方案。在此基础上,校企协同开发模块化课程体系、新形态教材与数字化教学资源,共建开放共享的教学资源库,真正实现课程内容与技术演进同步、教学标准与产业需求对接。

与此同时,企业还将主动向教师敞开大门——三地职业院校教师可依托专业优势,深入区域头部企业的生产一线,参与技术革新、工艺优化与成果转化项目,在真实场景中锤炼能力,反哺教学。

这种从“单点探索”走向“系统集成”的发展模式,也让企业看到了破解“人才荒”的希望。

“以前在企业的研发中心或生产基地,经常面临高水平、高素质技能人才本地招不到、外地引不来的困境。”百川机器人共享工厂总经理赵辉表示,今后,依托跨区域联合体,企业可以与更多的职业院校对接,使毕业生真正成为企业“即插即用”的技术骨干。

让技能人才离产业更近

《行动计划》最终还需扎根实践的土壤。李智指出,职业教育必须从“自说自话”转向“企业出题、学校答题、市场验题”的新模式。

这样的“出题”和“答题”已在京津冀协同发展的实践中悄然展开。赵辉介绍,他们通过打造一个“科技+生产”相融合的机器人共享工厂,为高校和科研院所的创新成果提供从原型打样到小批量生产的转化通道,同时也令职业院校的教学随之“前移”,直接嵌入产业链的真实环节。

“我们把产线上的痛点,变成课堂上的课题;把真实的技术难题,转化为学生的毕业设计任务。”赵辉表示,如今已有许多职业院校学生在企业技术骨干的指导下,参与机械结构优化、控制系统调试、智能算法应用等核心技术工作,在解决实际问题中实现能力跃升。

产教融合的最终答卷,将由市场来评判。“学校答题答得好不好,不看纸上成绩,而看毕业生能否迅速胜任岗位、企业是否认可其技能水平、市场是否真正需要这类人才。”李智说道。

他表示,还需持续跟踪毕业生的职业表现,将反馈数据反哺教学,推动学校动态优化课程内容与培养方式,如此才能不断提升人才供给的精准度,让职业教育真正与产业发展同频共振。

《中国科学报》 (2025-09-02 第4版 高教聚焦)