北京时间2025年9月1日17时,中国科学院动物研究所康乐院士团队在《自然—遗传学》(Nature Genetics)发表题为“Chromatin dynamics of a large-sized genome provides insights into polyphenism and X0 dosage compensation of locusts”的研究论文。

该研究系统解码了飞蝗复杂而精密的染色质修饰调控网络,不仅拓展了人们对非编码区域功能的理解,也为“表观修饰调控巨大基因组复杂行为的分子机制”这一核心科学问题提供了全新视角,标志着蝗虫“DNA元件百科全书”计划(ENCODE)研究迈入新阶段。

基因组DNA承载着构建生命体的底层遗传密码。有趣的是,从仅有数百万碱基的简单生物到拥有千亿碱基的高等生命,虽然基因组大小相差几十倍甚至上百倍,但核心蛋白编码基因的数量却没有那么大的差异。那么,基因组中多出的部分在发挥着什么样的功能呢?另外,生命的乐章远不止于静态的基因序列。如果说核心蛋白编码基因是音符,那么表观遗传调控就是赋予这些音符灵魂的强弱和音色。基因表达涉及非常复杂的方式和过程,其中通过染色质开放性的动态调节、组蛋白修饰的精妙编排,以超越序列的调控维度。 就像用相同的音符可以谱写出千变万化的旋律。

飞蝗(Locusta migratoria)是一种世界性的农业害虫,其基因组大小有6.9 Gb,相当于人类基因组两倍、果蝇基因组近50倍的“生命巨著”。 那么蝗虫是如何在这样巨型基因组上谱写出美妙的生命之歌的?飞蝗能够通过自己的迁飞能力扩展到全球,能在种群密度变化时精准切换散居与群居的生存策略,又能在X0型性别决定系统中维系精妙的基因表达平衡。飞蝗通过复杂的表观遗传调控网络,精确控制着基因的时空表达模式。系统解析组蛋白修饰等表观遗传信息所蕴含的调控逻辑,不仅是打开基因组“暗物质”奥秘的金钥匙,更是理解飞蝗生命核心乐章的重要突破口。

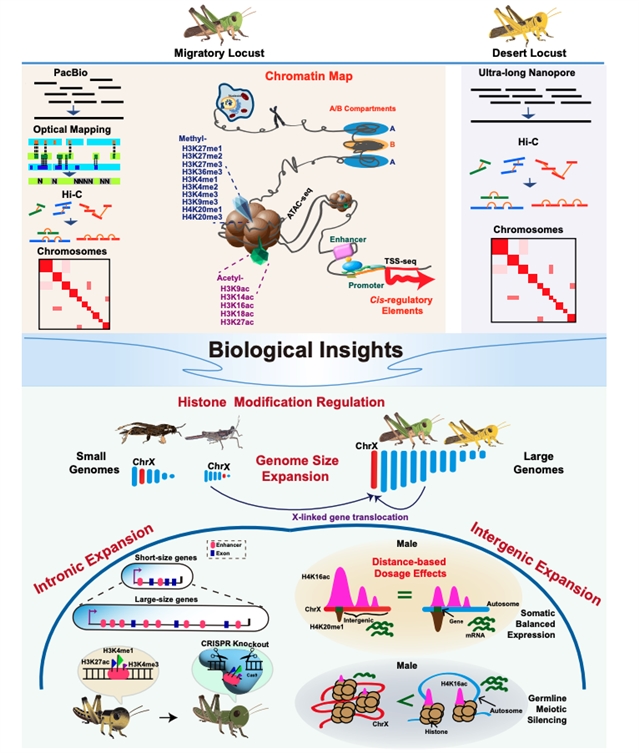

在最新这项研究中,团队完成了飞蝗和沙漠蝗的染色体级别基因组的基础上,系统研究了飞蝗组蛋白修饰在飞蝗型变和X0型基因基因表达调控中的作用。在两型 转变过程中,组蛋白修饰赋予增强子EH1激活信号,通过介导多巴胺通路关键酶henna的转录上调,促进飞蝗群聚行为的发生。更重要的是,作为典型的X0性别决定系统代表物种,飞蝗在庞大基因组背景下,展现出一种距离依赖的、独特的H4K16ac剂量补偿机制。特别是X0型的雄性个体,在演化过程中由常染色体“迁移”至X染色体的基因,在剂量补偿调控上呈现出滞后效应,揭示了剂量补偿机制的动态演化轨迹。

基因内“空白地带”,竟是染色质修饰调控飞蝗行为的关键?

基因内的“空白地带”内含子只是无用的填充物吗?实际上在蝗虫庞大的基因组中,这些内含子的“间隔区”却暗藏玄机!正是它们的扩张,为增强子等调控元件的出现提供了更大空间。康乐院士团队发现,Henna是控制飞蝗群散行为转变的关键蛋白编码基因。在这个基因的第一个超长内含子中,藏着一个增强子元件EH1。在这一元件上所富集的组蛋白修饰信号类型和强度是飞蝗行为转变的“调控按钮”。当研究者把这个增强子“删除”后,原本爱群聚的蝗虫竟然变成“社恐”,开始躲避同伴!更有趣的是,这个增强子在小基因组昆虫(如果蝇)中根本不存在,说明它可能是蝗虫基因组扩张后“新产生”的调控元件。这些看似冗余的基因内“空白地带”并非是“累赘”,反而可能为生物体提供新的调控元件。正是对调控元件动态的染色质修饰,使飞蝗具备了更复杂的行为可塑性。

基因间“H4K16ac距离依赖的剂量补偿机制”,体现了飞蝗的性别平衡的智慧

飞蝗是X0型性别决定的物种,其染色体存在一个有趣的“数量差”:雄性(X0)的X染色体数目只有雌性(XX)的一半。这会带来一个大问题,即雄性X染色体上的基因表达量会不会太低?然而,飞蝗在进化中发展出了一种精妙的解决方案!研究表明,飞蝗雄性确实拥有一种特殊的剂量补偿机制, 通过H4K16ac和H4K20me1组蛋白修饰信号“调节器”,提高X染色体上的基因表达“音量”, 使得雄性单条X染色体的表达水平能够与雌性双条XX相当。特别值得关注的是,H4K16ac调控效果依赖于相对基因的距离——距离基因越远,调控越弱。也就是说,起始于基因区域的H4K16ac信号,在基因间距拉大后就像远去的回声,越来越微弱。奇妙的是,这套补偿机制仅在体细胞中发挥作用,在生殖器官中则失效。在精巢这个特殊组织中,雄性X染色体的表达量仅为雌性的一半,在体细胞中则是平衡的。这表明,不同组织在基因表达调控上具有高度的分工与精细化调节能力。这种基因间的“距离依赖型补偿机制”,体现了染色质修饰赋予超大基因组的特权。

新搬来的基因,仍需找到“适应”的节奏

尽管蝗科昆虫X染色体基因的整体框架大约在数千万年前就已稳定下来,在演化过程中仍有一些基因从常染色体“转移”到X染色体上。研究发现,这些“转移”至X染色体的基因在剂量补偿调控上尚未完全适应新环境。它们的H4K16ac信号低于古老X染色体上的基因,同时H4K20me1修饰信号也呈现出“转型期”的特征。这是因为这些区域在短时间内尚未建立起完整的补偿机制,即基因“搬家”以后也需要时间适应“新环境”、安顿好“新生活”。

这项研究揭示了超大基因组中广阔的非编码区域为调控元件提供了丰沃的生长土壤,而动态的染色质修饰则赋予DNA序列精确调和平衡的能力。生命复杂性不仅源于基因数量,更取决于多维度的转录调控策略。因此, 研究飞蝗这类大型基因组的代表性模式系统,能为我们揭示更为复杂和精妙的生命活动,为人类探索害虫控制的新的靶点和途径提供重要的科技支撑。

中国科学院动物研究所刘晴博士后、姜枫研究员、博士研究生李冉、刘山林研究员、博士研究生房文静为本研究的共同第一作者。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科协青年人才托举、中国科学院国际伙伴计划等项目的资助。(来源:科学网)

相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41588-025-02330-y