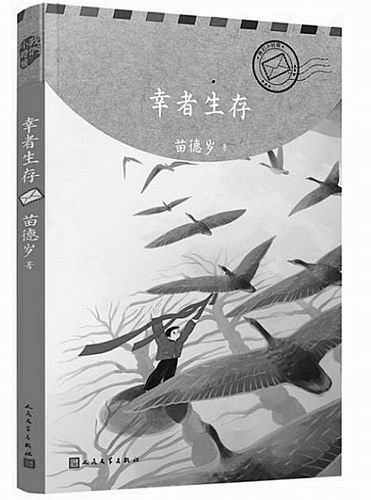

《幸者生存》,苗德岁著,人民文学出版社2025年6月出版,定价:49元

■苗德岁

我应邀写这本书的时候,很快就想到用“幸者生存”这个书名,虽然对一般读者来说,不是十分“友好”,却能较为真实地反映出我青少年时代发生的一些“可控”或“不可控”的事情,是如何决定我的命运并塑造了我的人生的。我希望这些个人经历能给予读者些许启示。

“幸运”曾多次改变我的人生轨迹

我是专门从事地质古生物学研究的演化生物学家,我想从“幸者生存”一词谈起。现在大多数人将“物竞天择、适者生存”与达尔文的生物演化论等同起来。尽管从专家的眼光看,这并不十分确切,然而它确实比较简练而形象地概括了生物演化论的核心思想:世间万物为了生存而相互竞争,经过世代之间基因的变异和遗传以及严酷的自然选择,最终能够适应自然环境者生存了下来,并繁衍了后代;反之,则会走向灭绝。

前些年,一些演化生物学家提出,现实情况反映,单纯能够“适应”有时候并不能确保会生存下来,很多时候还要靠一点儿“好运气”。换句话说,“适者”只是具备了生存的必要条件,并不一定具有生存的充分条件。

比如,恐龙原本是中生代地球上的霸主,属于极度的“适者”,然而,在距今6600万年前的中生代末期,突然“祸从天降”,一颗巨大的小行星撞击地球,使恐龙和很多其他生物物种中的“适者”惨遭灭绝的厄运。而原本看起来不大起眼的早期哺乳动物祖先,以及从小型恐龙刚刚演化出来的早期鸟类却幸运地生存了下来,成为新生代地球上最重要的成员。因此,一些演化生物学家提出,“幸者生存”(survival of the luckiest)一词,似乎比“适者生存”(survival of the fittest)更加贴切一些。

回顾我的人生经历,尤其是青少年阶段,“幸运”确曾多次影响或改变了我的人生轨迹。比如,若不是我因家中无人照顾而跟着邻家两位姐姐“伴读”,从而比同龄人早两年上学,后来,我就不可能有机会上南京地质学校,也不可能学了那么多的文化基础课,更不可能为后来在求学中的“发力”奠定了那么坚实的基础。

同样,若是没有三年困难时期赴哈尔滨投亲的经历,我也绝不可能变成今天之我。用中国科学院院士戎嘉余的话说,这些偶然因素给我带来了“不可复制”的人生。因此,“幸者生存”这一概念在我身上的体现,算是相当典型的了。

执着追求世间一切美好

当然,单靠“好运气”常常也是十分不靠谱的。我感到,幸运常眷顾执着与坚守的人。即便从世俗意义上来说,我至今也谈不上有什么了不起的成就。然而,我青少年时期从不随波逐流,我为自己执着追求世间一切美好的东西,包括文学、音乐、体育、科学等,以及从未虚度年华而感到无憾,为能够坚守善良与美德而感到欣慰。

在时下教育问题上,无论是家长还是小朋友们,或多或少都会有一些焦虑,这可以理解,也不足为奇。每一个时代都有各自的焦虑。回头看,所幸我的父母没有过度干预我的选择,我也从未“赶时髦”或“随大流”去追求大家竭力追逐的一些东西。

我在地质队劳动锻炼期间,仍然利用业余时间学唱京剧样板戏,反复收听电台播放的现代芭蕾舞剧《红色娘子军》与交响乐《白毛女》。而读书和写作是我从未荒废过的“癖好”,它们对于我说来,像空气、水和粮食一样重要,因而从未受到过任何环境变化的影响。

我曾给自己的书房取了个“五半斋”的斋号,意思是:半文半理、半土半洋、半瓶子醋。我向来认为文理之间是相通的,两者之间拥有共同的创意源泉。

最近,很多人对AI(人工智能)将来可能取代人类而感到焦虑。我对此说法嗤之以鼻,我问研究AI的专家朋友:你们研发的AI有望取代我这样的人吗?他说:Not A Chance(没指望)!我们俩都笑了……

无论文理科,创造力的来源主要但不限于好奇心、观察力和想象力。

好奇心是与生俱来的,每一个孩童都有一颗无比好奇的童心,我在一篇文章里写到,往往是后天的教育扼杀了孩子们天生的好奇心。而爱因斯坦、费曼等杰出的科学家和毕加索、黄永玉等艺术家都终生保持一颗童心,我的好多科学家和艺术家朋友们,也都是一帮不可救药的“老顽童”。

敏锐的观察力至为重要。我们行内有个广为流传的故事:阿格塞是著名的博物学家、冰川学家、鱼类学家和美国哈佛大学比较动物学博物馆的奠基者,他当年在哈佛教授脊椎动物比较解剖学的时候,通常会在实验室的盘子里摆上一条鱼,让学生们去观察与描述这条鱼。但有学生的观察报告反复被阿格塞打回去,被要求继续观察,有时第二天还要继续……在阿格塞眼里,任何一个细节特征都不可以遗漏!如果我们说一个学生的眼睛好,那是高度评价其观察力。

天马行空的想象力无疑是创造力中最为可贵的资质之一,想象力要以丰富的阅历、广泛的阅读与独特的识见为基础。

再就是“通识”与“专精”的问题。历史学家余英时先生曾指出,治学无非二途,曰“通识”与“专精”。现在是“专家”多而“杂家”少。凡大学问家、大科学家与大艺术家,没有博闻广识是不行的,否则视野必然会受到局限。无法突破学科藩篱,就不大可能做到融会贯通,很难做出突破性或跨学科的大学问来。比如,余英时在文学、史学与政治学等领域造诣很深,因而能够做出遗世垂范的大学问来。爱因斯坦、杨振宁、李政道等也都是文理、艺术兼通的大家。

这些积累需要从孩提时开始且终生不可间断。我向来反对成功学一类的说教,也讨厌莫名其妙地“卷”;我笃信持之以恒、集腋成裘、水到渠成的学习态度,执着地追求世间一切美好与美妙的东西,而非“跟风”趋时。

(本文为后记,有删改,标题为编者所加;作者系美国堪萨斯大学生物多样性研究所荣休教授)

《中国科学报》 (2025-10-31 第3版 读书)