|

|

|

|

|

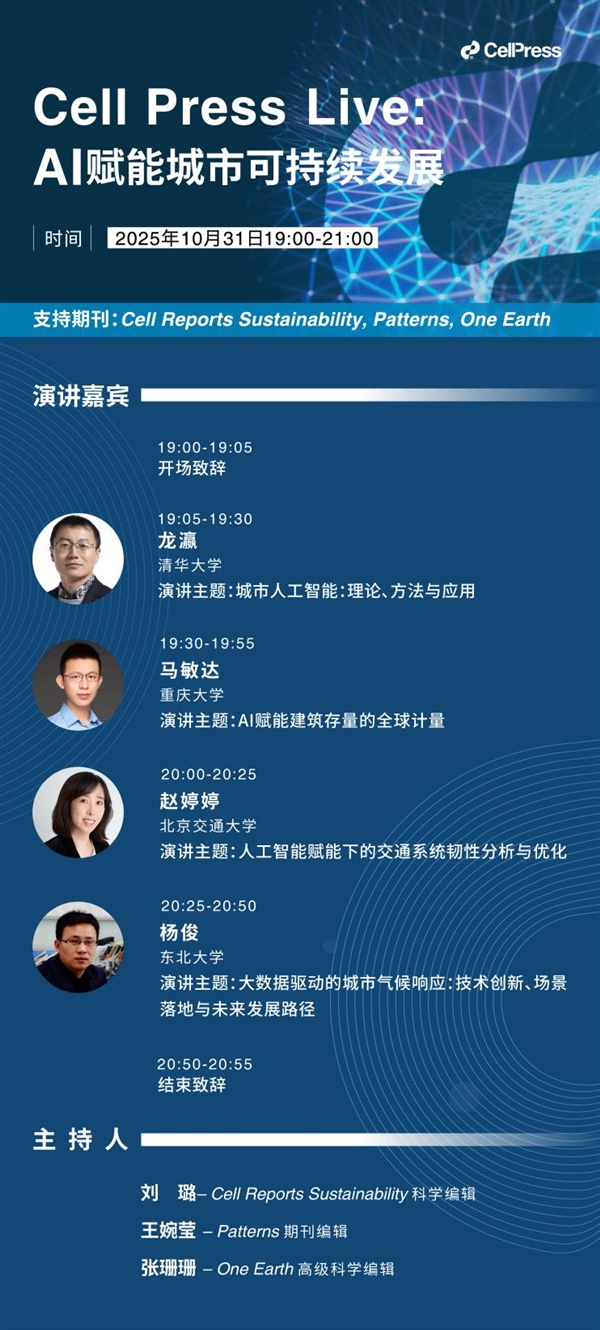

Cell Press Live:AI赋能城市可持续发展 |

|

|

直播时间:2025年10月31日(周五)19:00——21:00

直播平台:

科学网APP

https://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321325226735577989261

(科学网微博直播间链接)

科学网微博

科学网视频号

【直播简介】

10月31日(周五)晚19:00-21:00,适逢世界城市日,Cell Press细胞出版社旗下期刊Cell Reports Sustainability,One Earth和Patterns将联合举办Cell Press Live线上讲座,主题为《AI赋能城市可持续发展》。

当前,城市发展正面临能源短缺、交通拥堵、气候变化等多重挑战。人工智能(AI)的快速发展为应对这些挑战带来了新的机遇与可能,例如智能节能建筑、智慧交通系统和气候灾害预测等。然而,AI技术仍处于发展初期,其在可持续城市化中的广泛应用需经过科学规划与全面评估。探讨公平、可持续且符合伦理的AI应用,对实现真正的可持续城市发展至关重要。

本次线上讲座特别邀请了清华大学龙瀛教授、重庆大学马敏达教授,北京交通大学赵婷婷副教授、及东北大学杨俊教授,共同分享AI赋能城市可持续发展的最新研究成果与面临的挑战。欢迎免费报名参会!

扫描二维码,免费注册参会:

【嘉宾简介】

▌个人简介:

龙瀛,清华大学建筑学院长聘教授/博导,研究领域是城乡规划技术科学,主持国家自然科学基金重大项目课题1项和面上项目2项,发表三百余篇学术论文。担任中国城市科学研究会理事,自然资源部科技创新团队首席专家,教育部虚拟教研室主任,教育部重点实验室副主任,国家文物局重点科研基地副主任,住房和城乡建设部智慧城市专业委员会委员,中国城市科学研究会城市大数据专业委员会副主任委员兼秘书长,中国城市规划学会城市规划新技术应用专业委员会副主任委员。曾获国家级青年人才项目、中国城市规划青年科技奖、全国优秀工程勘察设计金奖、国家级一流本科课程、华夏建设科学技术奖、北京市科学技术奖等,多年入选科睿唯安全球高被引科学家、全球前2%顶尖科学家(终身科学影响力榜单)。

▌报告主题:

城市人工智能:理论、方法与应用

▌报告摘要:

人工智能作为第四次工业革命中最重要的颠覆性技术之一,对城市科学与实践产生深刻影响。报告提出了作为城市新型基础设施的城市人工智能(UrbanAI)的概念,其不仅包括作为智能算法的软件技术,还包括物联网、机器人等硬件载体。报告重点从UrbanAI如何支持城市研究、如何重塑城市空间和日常生活,以及如何提供创造城市的新路径三个方面,分别进行详细介绍,最后对UrbanAI的应用前景和挑战进行总结。

▌个人简介:

马敏达,重庆大学建筑城规学院教授、博士生导师。主要研究方向为全球建筑排放高时空分辨率计算、建筑终端活动(含EV住宅充电)碳中和、建筑能源系统脱碳技术及成本分析。现任全球建筑碳排放数据库(GLOBE)项目负责人、中国建筑节能协会建筑能耗与碳排放数据专委会副秘书长、国际学术期刊Nexus(Cell Press Partner Journal)、Advances in Applied Energy(IF 13.1)、Applied Energy(IF 10.1)等期刊青年编委。连续五年入选爱思唯尔中国高被引学者(建筑学、应用经济学领域)、连续三年入选斯坦福大学全球前2%顶尖科学家(能源与环境领域),获得清华大学水木学者(2019年)、钱易(中国工程院院士)环境奖一等奖(2019年,排名第一)、重庆市第十二次社会科学优秀成果奖二等奖(2024年,排名第一)等学术荣誉。近五年主持国家社科基金一般项目、青年项目各1项,省部级项目6项,以第一作者或通讯作者在Nexus(封面论文,获本刊高被引论文奖)、Cell Reports Sustainability(论文入选本刊one-year anniversary editorial,引用量位列本刊第一名)、Advances in Applied Energy、Applied Energy、Energy Economics等发表SCI/SSCI论文50余篇。个人研究成果的核心结论获住建部、重庆市经信委等政府部门采纳,并被IPCC第六次评估报告、中美工程院院士相关研究正面引用。

▌报告主题:

AI赋能建筑存量的全球计量

▌报告摘要:

建筑领域脱碳正面临严峻挑战:系统性建筑面积数据缺失制约了碳排放测算精度,阻碍了对全生命周期脱碳策略的有效评估。数据碎片化与方法论差异也进一步阻碍了跨国、跨区域碳核算与减排措施的有效对比。针对以上问题,本系列研究解析了以面积为关键表征的建筑存量对能耗及碳排放的影响机制,对现有面积计量方法进行了科学分类与系统梳理,并深入评估了各类方法的适用边界与优化路径。研究进而绘制了全球建筑存量现状图谱并预测其未来趋势。研究的核心贡献在于提出建立AI赋能的高分辨率全球建筑图像数据库。该方案将显著提升能效对标、脱碳进程监测和节能改造效果评估的精度,有望成为加速全球建筑领域净零转型的重要催化剂,为应对气候变化提供创新且具操作性的解决方案。

▌个人简介:

赵婷婷,北京交通大学系统科学学院副教授、博士生导师,主要研究方向为交通系统韧性优化及图机器学习在交通问题中的应用;2012年获清华大学控制科学与工程博士学位,博士毕业后先后担任中国移动通信有限公司研究院研究员、南佛罗里达大学博士后研究员、马里兰大学帕克分校助理研究员;在Patterns、Transportation Research Part B/Part C、IET ITS、Sustainable Cities and Society等期刊发表学术论文多篇,获30余项中、美、欧发明专利授权;任世界交通运输大会技术委员会委员、美国土木工程师协会交通与发展委员会人工智能学术委员会委员、多家国际知名期刊/会议编委或审稿人;获评优秀领域编辑、优秀技术委员、CTS等最佳论文、中国智能交通协会科学技术奖、优秀指导教师等奖项。

▌报告主题:

人工智能赋能下的交通系统韧性分析与优化

▌报告摘要:

韧性指系统适应、应对风险事件并从中快速恢复其服务水平的能力。在自然灾害与和扰性事件频发的背景下,面对多种灾害类型和海量潜在失效场景,借助图机器学习技术可以实现高效的极端失效场景采样,加速大规模路网韧性评估,进而实现计算高效的事前防护与事后修复措施决策支持,以增强系统应对灾害和干扰事件的能力,即提升系统韧性。由于极端事件的罕见性及大规模交通系统性能评估的计算复杂性,系统极端失效场景采样困难,且极端失效概率估计的计算成本较高。本报告将重点介绍我们基于图自编码器提出的重要性采样方法,该方法有效地将路段关键性与其对灾害事件的脆弱性进行解耦,并设计了具有可迁移性的路段关键性估计器,从而实现了计算高效的极端失效场景采样和概率估计。该成果为从极值统计的角度对大规模基础设施系统进行全面韧性评估提供了高效、可行的技术支持。最后,本报告将展望未来AI赋能基础设施系统韧性提升的发展趋势和挑战。

▌个人简介:

杨俊,东北大学教授,博士生导师。科睿唯安全球高被引学者、爱思唯尔中国高被引学者、斯坦福大学全球前2%高被引科学家、兴辽英才计划科技领军人才,现任中国国土经济学会理事、辽宁省环境计算与可持续发展重点实验室副主任、辽宁省GIS研究生创新与交流中心主任,担任Human Settlements and Sustainability创刊主编。主要从事城市气候与人居环境、土地利用变化与城市治理方面的研究,已在Cell Reports Sustainability、Nature Communications、《地理学报》等国内外高水平期刊上发表270余篇学术论文,其中SCI、SSCI、EI检索130余篇,ESI-Highly Cited Paper 24篇,主持并参加国家自然科学基金等项目40余项。

▌报告主题:

大数据驱动的城市气候响应:技术创新、场景落地与未来发展路径

▌报告摘要:

我国实现了从“乡村中国”到“城市中国”的巨大转变,目前81.02%的城市存在不同程度的热岛效应,遭受极端高温事件频率上升了31.58%,造成人居环境恶化、引发热射病等危机。遥感卫星技术的发展与深度学习算法的突破,推动多元大数据成为构建城市气候研究范式的基本支撑。本汇报围绕“大数据驱动的城市气候响应”展开,融合地理学、气候学、城乡规划学等多学科理论与前沿数据建模技术,以城市气候与人居环境的深层作用机制为切入点,从地表景观精细刻画、城市风热环境模拟及非线性驱动力解析等维度,系统阐释多元大数据的应用价值;并针对人居环境对城市气候的适应性需求,提出地表景观优化配置方案与长效发展路径规划,切实服务于气候适应型城市建设。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。