2025年10月30日,美国宾州州立大学王朝阳教授(美国国家发明家科学院院士)团队在Nature Energy期刊上发表了题为“Metrics for Evaluating Safe Electrolytes in Energy-Dense Lithium Batteries”的最新研究成果。

研究组创新性地设计了电阻可控内部短路(resistance-controlled internal short-circuit, RISC)的电池安全测试装置,并利用该装置实验证实:在高温条件下,含锂负极与来自NMC正极材料释放的氧气之间的锂氧化反应(lithium oxidation reaction, LOR)是引发电池起火的主要因素。进一步地,该团队首次通过实验系统地揭示了固态电池的安全风险,提出了评估安全电解液的定量方法,并引入了氧捕获(O2-scavenging)材料的新概念,为实现“永不起火”的高能量锂电池重塑了设计思路。

论文第一作者和通讯作者为王朝阳教授,第二作者为秦凯强博士。

全固态电池的未来发展取决于两个关键支柱:高能量密度与高安全性。前者要求采用金属锂或高容量的预锂化负极材料(如硅基负极),以实现更高的能量储存能力。后者则通常被视为理所当然,因为目前锂离子电池的热失控问题普遍归因于其可燃的电解液。因此,人们普遍认为,在全固态电池中以不可燃的固态电解质取代电解液,可从根本上保证电池的安全性。在全固态电池被广泛宣称的多种优势中,安全性无疑比高能量密度更为关键。倘若安全性无法得到保障,即便实现了高能量密度,金属锂电池仍可能重蹈上世纪80年代末Moli Energy公司因安全事故而导致商业化失败的覆辙。

目前,锂电池的安全性仍是电动交通与可再生能源储能面临的最关键挑战。电池在过热或短路条件下引发的热失控与火灾问题,通常通过差示扫描量热法(DSC)、加速量热法(ARC)以及针刺实验进行研究。关于电池安全性的泛泛综述与定性讨论在文献中比比皆是。然而,现有文献普遍存在定量可重复性不足或实验条件缺乏实际意义等问题,严重制约了对电池热失控的科学理解。此外,DSC与ARC技术被广泛用于表征全固态电池的热稳定性,但这类测试通常未施加外部压力;而在全固态电池性能与循环测试中,电芯往往需要承加数十兆帕(MPa)级的压力。

全固态电池之所以被普遍认为具有更高的安全性,主要基于这样一种设想:不可燃的固态电解质取代了可燃的液态电解质,从而减少了可用于引发热失控与燃烧反应的“燃料”来源。然而,近年来这一“内在安全性”假设正受到越来越多的质疑。

在此项研究中,王朝阳教授团队基于最新发展的电阻可控内部短路方法(resistance-controlled internal short-circuit, RISC),设计并开展了多层电池中的单层内部短路实验。通过系统分析,该团队揭示了电池热失控的多种路径、潜在机理及其能量学特征,从根本上挑战了“全固态电池本征安全”的传统认知。该研究结果表明,当发生内部短路时,具有裂纹隔膜的固态电池或含不可燃电解液的电池,其危险性反而高于使用可燃电解液的传统锂离子电池。最后,王朝阳教授团队提出了针对高能量密度锂电池的安全电解质设计思路,为实现高能量与高安全性的兼顾提供了新的科学路径。

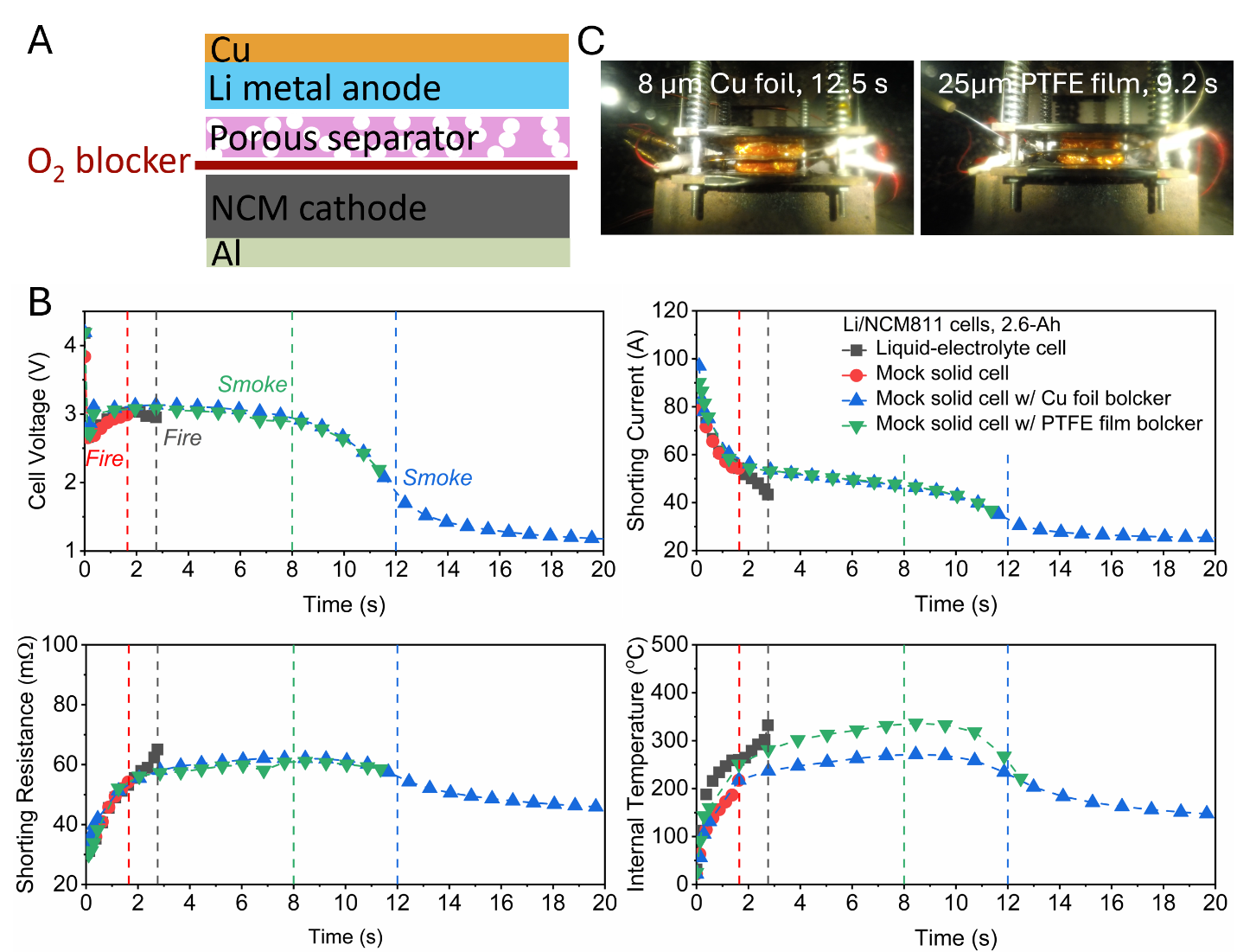

图1:阻断氧气交叉传输的固态电池内部短路实验。a,示意图展示了在正极与隔膜之间插入氧气阻隔层的模拟固态电池结构。b,在内部短路过程中,使用8 µm铜箔或25 µm聚四氟乙烯薄膜作为氧气阻隔层的固态电池仅出现冒烟现象;相比之下,未设置氧气阻隔层的固态电池以及液态电解质电池均发生了燃烧。c,内部短路后,分别采用铜箔和PTFE薄膜作为氧气阻隔层的固态电池仅出现冒烟而未起火的实物照片。

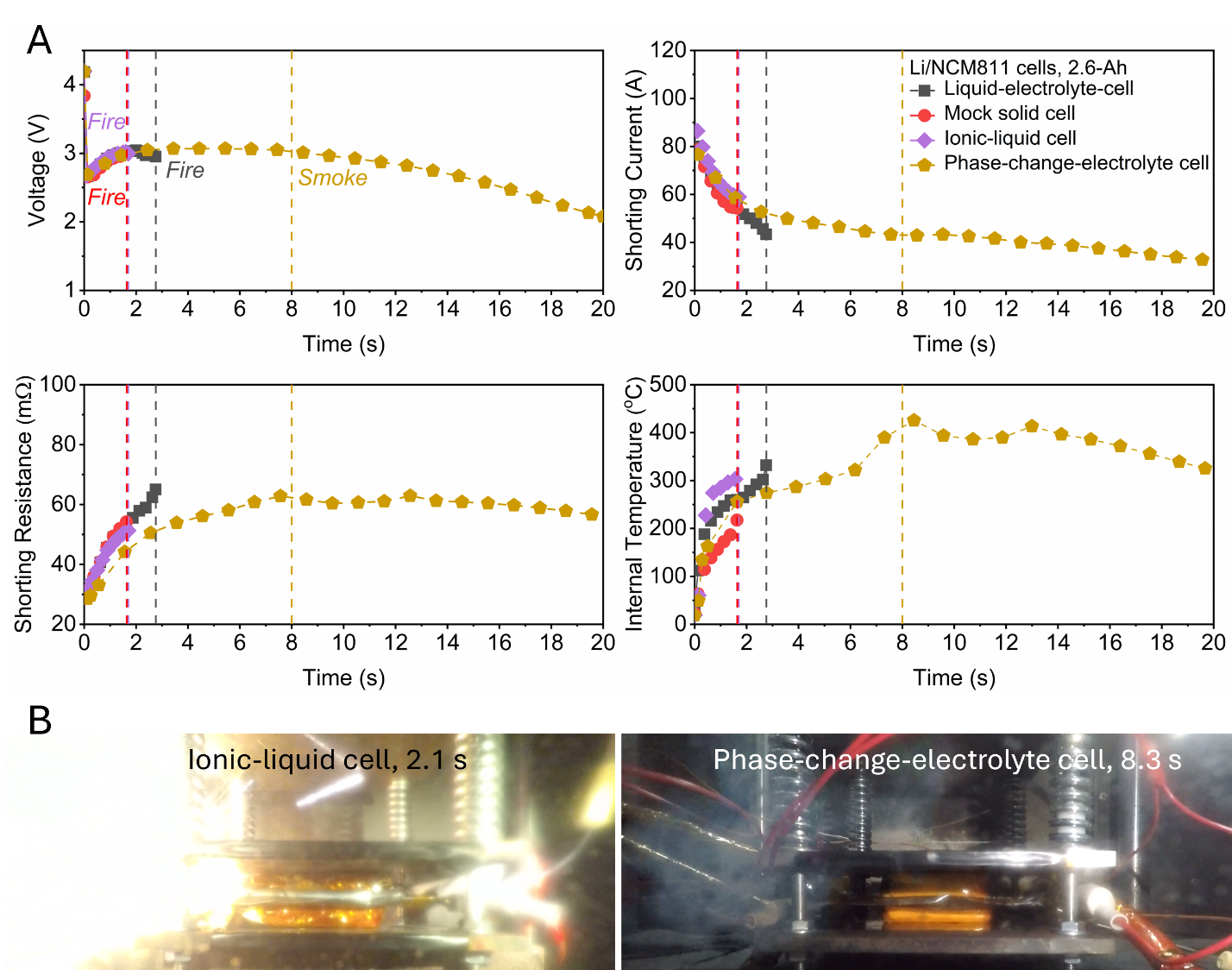

图2:采用离子液体和高浓度相变电解液的无负极电池内部短路实验。a,离子液体电池在内部短路后起火速度与模拟固态电池相当,且快于高盐电解液的电池;相比之下,挥发性较低的高盐相变电解液电池仅出现冒烟现象而未燃烧。b,内部短路后的实物照片显示:离子液体电池发生剧烈燃烧,而高盐相变电解液电池仅产生大量烟雾。

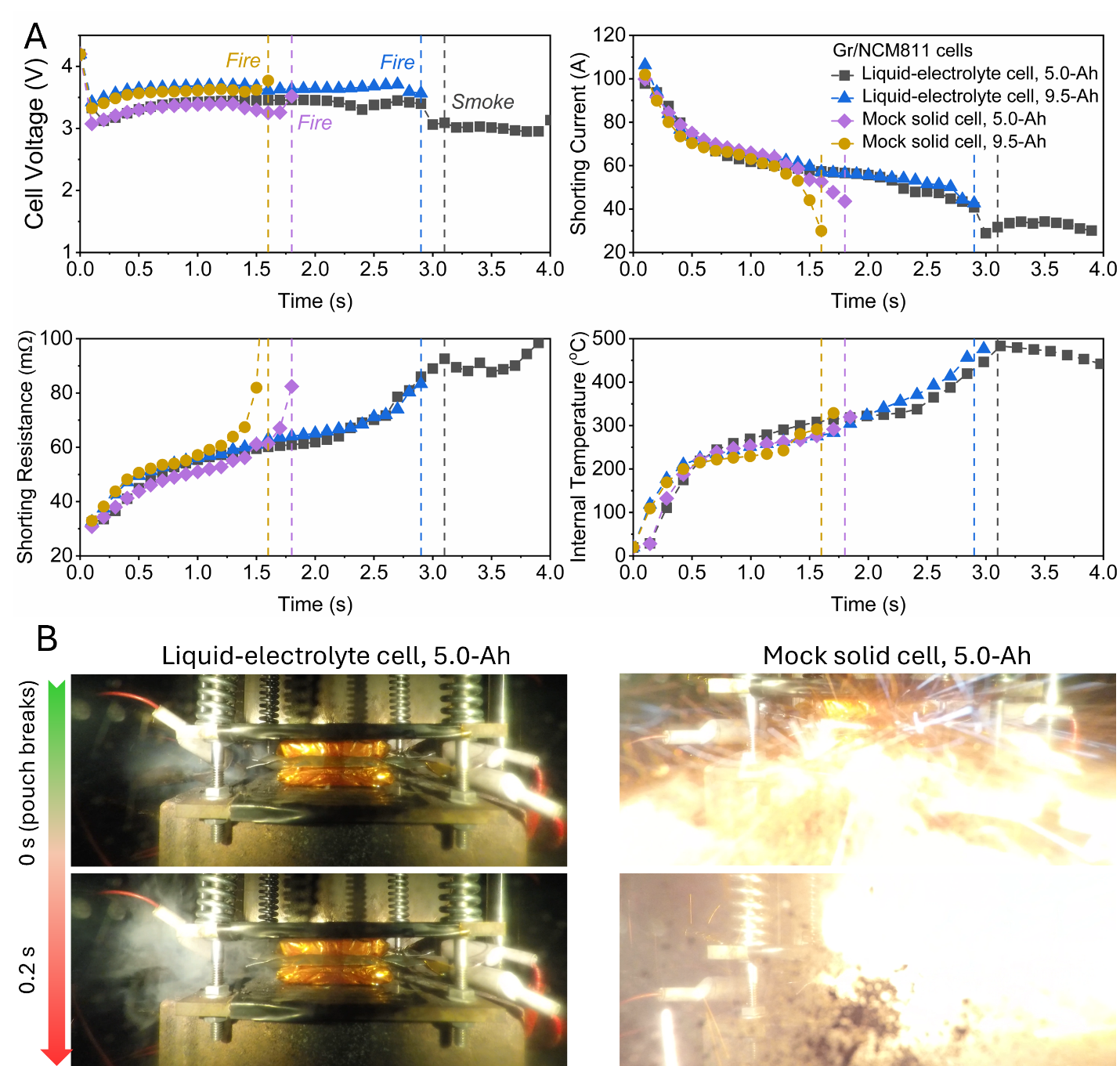

图3:石墨‖NCM811锂离子电池的内部短路实验。a,在电池容量分别为5 Ah和9.5 Ah时,液态电解质电池与模拟固态电池在内部短路过程中电压、短路电流、短路电阻及内部温度的时间变化曲线。结果显示:当容量为9.5 Ah时,两种电池均发生燃烧;而在5 Ah时,模拟固态电池发生燃烧,但液态电解质电池仅产生烟雾。b,内部短路后,容量为5 Ah的液态电解质电池与模拟固态电池的实物照片。

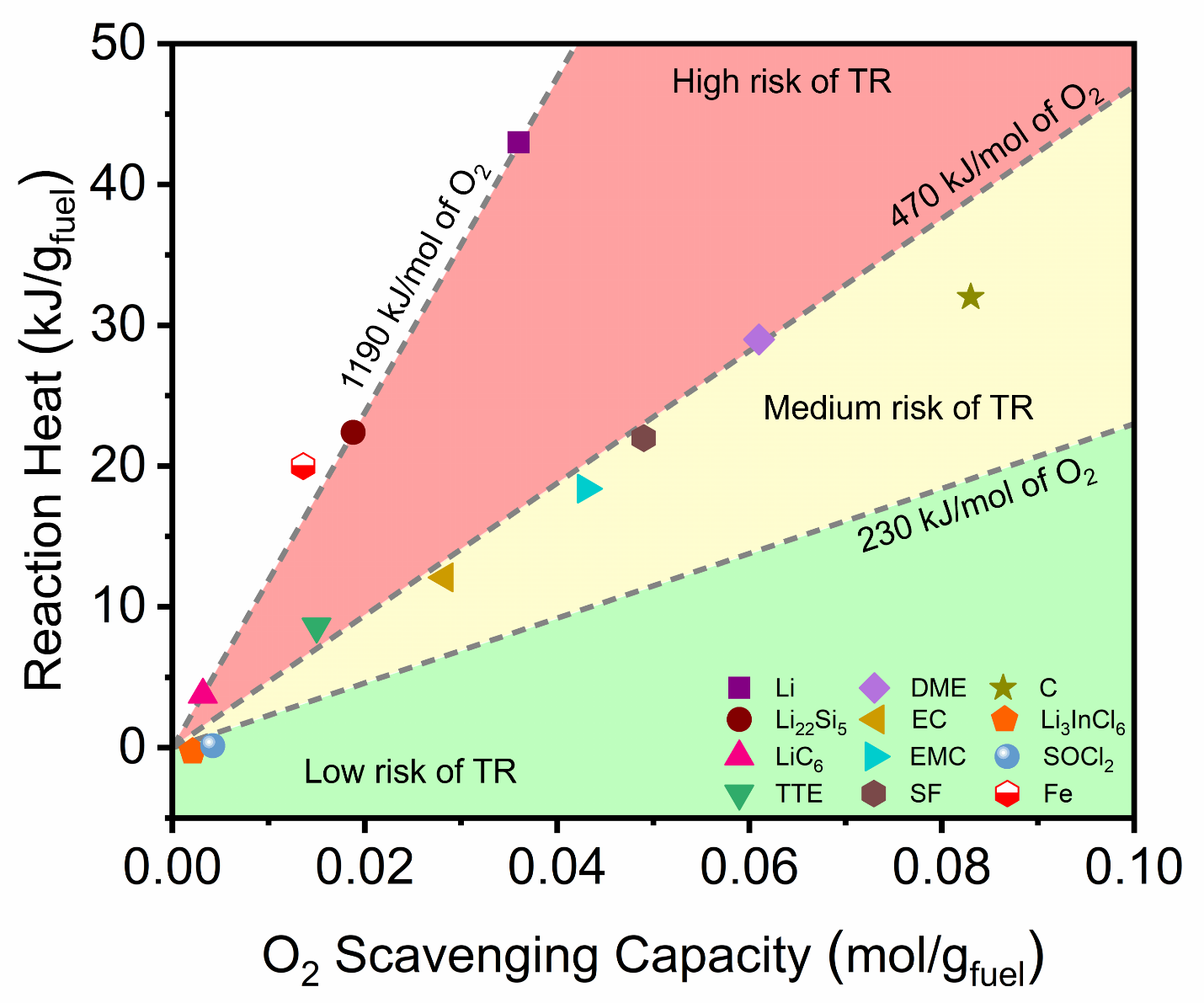

图4:锂电池安全电解质的判据与定量指标。缺乏氧还原能力的电解质(如存在裂纹的固态电解质和离子液体)会在金属锂或锂化负极中引发最剧烈的锂氧化反应(LOR),从而具有最高的热失控风险。可燃性电解液的燃烧热处于中等水平,对应中等热失控风险。理想的安全电解质应具备很高的氧捕获(O2 scavenging)能力,同时其反应放热应低于230 kJ/mol O2。

专家点评

同期,Nature Energy期刊还以Research Briefing形式对该成果进行了科普性报道。

Nature Energy 编辑评价该工作:

“这项研究格外引人注目,因为它颠覆了固态电池更安全的普遍认知。作者证明,某些设计的固态电池在特定条件下起火速度更快、燃烧更剧烈,甚至超过常规锂离子电池;同时,他们还提出了改进未来高能量密度电池安全性的新途径。”

日本东京大学山田敦夫教授对这项工作高度评价:

“这项工作非常出色,对电池领域具有重要价值。作者指出,电池安全中最危险的问题不是电解质的可燃性,而是正负极之间的氧气迁移,这会导致剧烈的锂氧化反应。”

(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41560-025-01887-6