|

|

|

|

|

沉浸式音乐会聆听:一项定性、现象学的探究 | MDPI Philosophies |

|

|

论文标题:Absorbed Concert Listening: A Qualitative, Phenomenological Inquiry

论文链接:https://www.mdpi.com/2409-9287/10/2/38?n1=2&_utm_from=19f273eaf9

期刊名:Philosophies

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/philosophies?n1=2&_utm_from=19f273eaf9

2024年春季,来自南丹麦大学、西伦敦大学和奥斯陆大学的研究团队在挪威斯塔万格交响乐团与挪威广播乐团的三场古典音乐会中,对16名音乐学专业的学生进行了深入的现象学访谈,探究他们在现场音乐会中的“沉浸式聆听”(absorbed listening)体验。该研究近期发表于Philosophies期刊,题为“Absorbed Concert Listening: A Qualitative, Phenomenological Inquiry”,首次系统地从现象学角度揭示了古典音乐听众在沉浸式聆听中的意识结构与情感体验。

研究背景与方法

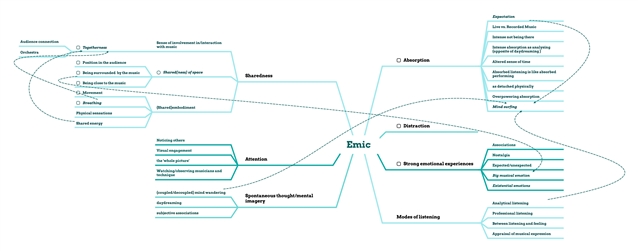

该研究基于现象学与音乐学的交叉视角,借鉴了Husserl的“被动综合”(passive synthesis)、Gallagher的“主体感”(sense of agency)以及Høffding等人提出的“心智冲浪”(mind surfing)等理论框架,旨在揭示沉浸式聆听的结构与机制。研究者采用“现象学访谈法”,通过半结构化访谈收集数据,并进行“emic-etic”双重编码分析,最终提炼出七大主题:共享性、注意力、自发思维/心理意象、聆听模式、沉浸感、分心与强烈情感体验。

研究过程与结果

研究发现,沉浸式聆听并非单一状态,而是多种意识模式的动态交织。例如,部分听众在高度沉浸时会进入“不在场式的沉浸”(absorbed-not-being-there),类似于演奏者在“心流”状态中的自我消失感;另一些听众则保持高度分析性注意力,同时伴随强烈的情感波动与自发意象,形成所谓的“心智冲浪”状态。

研究还特别强调了“共享性”(sharedness)在音乐会体验中的核心作用。听众不仅与音乐、演奏者产生身体上的同步(如呼吸、动作),还在情感与意识层面形成共鸣,构建出一种集体性的感知空间。这种共享体验不仅增强了沉浸感,也提升了音乐会的意义与价值。

研究意义与展望

该研究首次将表演领域的沉浸理论系统迁移至聆听领域,揭示了音乐表演与聆听在现象学结构上的相似性与差异性。研究者指出,沉浸式聆听本质上是一种“被动性的悖论”——在高度投入的感知、认知与情感活动中,个体反而体验到自我控制的消解与主体感的转变。

此外,该研究还为音乐会研究、音乐心理学与美学研究提供了新的方法论启示,尤其是在跨学科融合(现象学、认知科学、生态美学)方面展现出广阔前景。未来研究将进一步拓展至非专业听众群体,验证“心智冲浪”等概念的普适性。

总结

本研究通过现象学访谈与理论前沿的结合,深入揭示了古典音乐会中沉浸式聆听的多维结构与情感深度,不仅丰富了音乐体验的理论理解,也为音乐会策划、音乐教育乃至心理健康促进提供了实证基础。该研究为我们理解音乐如何塑造人类意识与情感提供了新的窗口,也为未来的跨学科音乐研究奠定了重要基础。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。