|

|

|

|

|

通过形成双界面氢键增强深蓝色杂化碘化铜LED的效率 |

|

|

高性能、可溶液加工的深蓝色发光材料(发射波长约为450 nm)对于推进全彩显示屏和节能照明技术至关重要。然而,目前的发光材料往往无法同时满足稳定性、效率和环境标准。为应对这一挑战,美国新泽西州立大学(罗格斯大学,Rutgers University)李静教授团队设计并合成了一种无毒、稳定、高效且可溶液加工的碘化铜基杂化半导体,该半导体发射深蓝光的光致发光效率接近百分之百,将其用作制造蓝光发光二极管(LED)的唯一发光层(EML)材料并在该层及其两个界面层之间形成氢键,显著提高了LED的效率和使用寿命。

2025年7月16日,相关研究成果以“Dual interfacial H-bonding-enhanced deep-blue hybrid copper-iodide LEDs”为题发表在Nature期刊上。论文通讯作者是李静;第一作者是朱醌。

溶液法发光二极管(LED)正成为一种前景光明的固态照明(SSL)和显示器技术,可提供节能、低成本的制造工艺。在该领域,铅卤化钙钛矿、有机半导体和胶体核壳量子点(QDs)作为发光层在绿光和低能耗LED中表现出色。然而,开发符合标准的高效蓝光LED,尤其是深蓝光LED,仍然充满挑战。蓝光有机LED(OLED)和钙钛矿LED(PeLED)在高偏压下存在结构和光谱稳定性较差的问题,而铅基钙钛矿和镉基量子点则存在毒性和环境问题。低毒替代品(例如磷光有机发光材料、InP/ZnSe量子点)面临高成本和合成复杂性。这些限制阻碍了实际应用的发展。因此,对于溶液法制备的深蓝色LED,迫切需要同时满足稳定性、效能和环境标准的发光材料来推动固态照明和显示技术的发展。

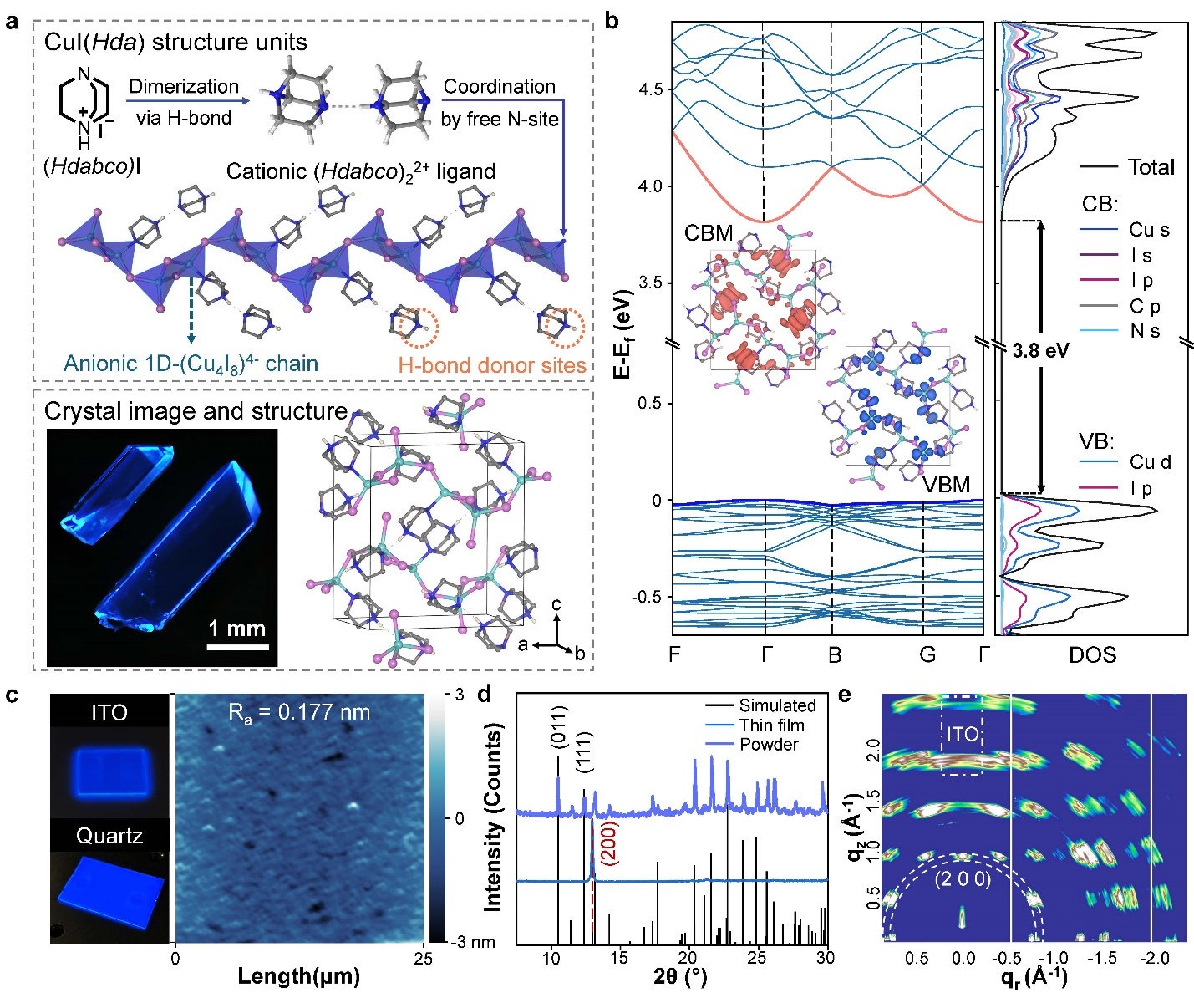

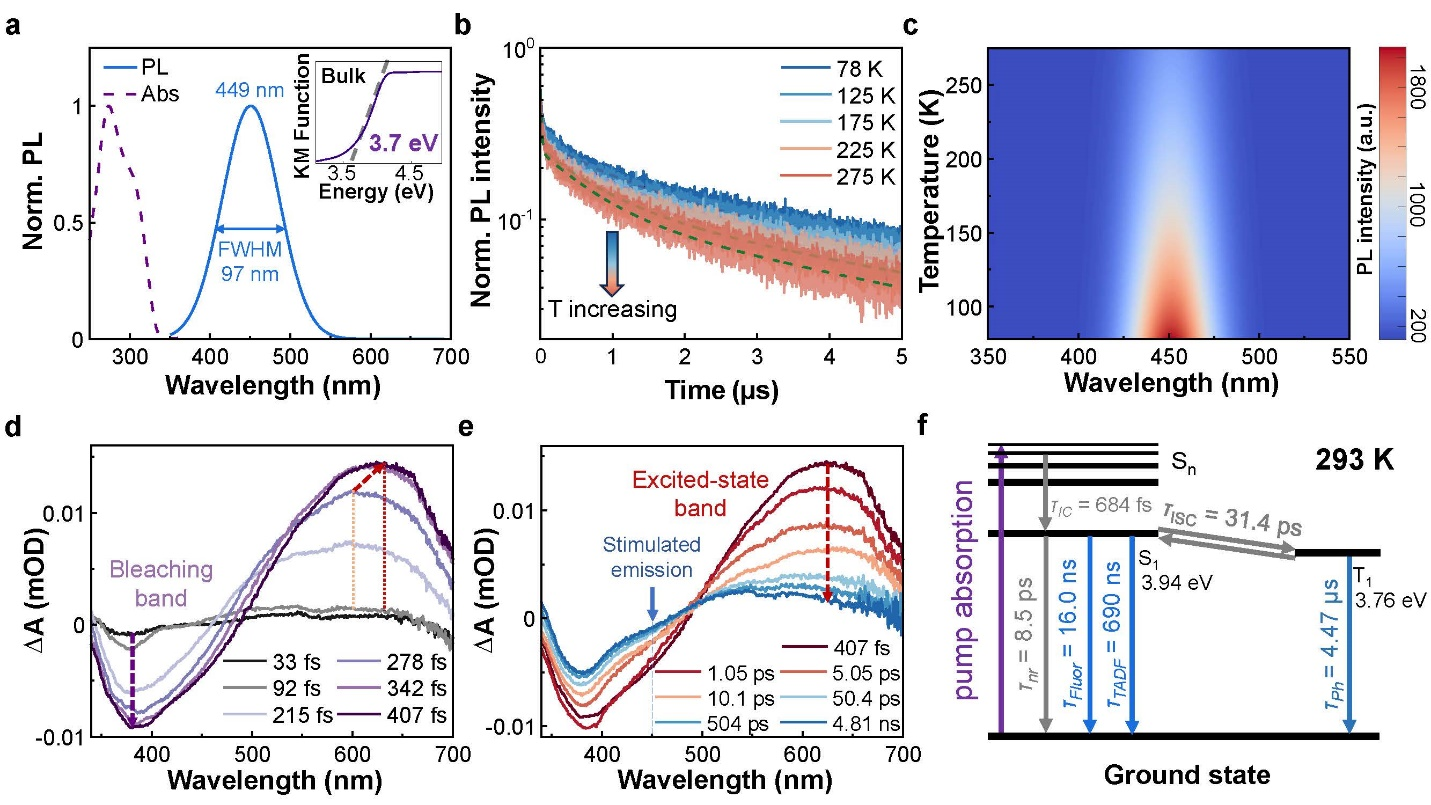

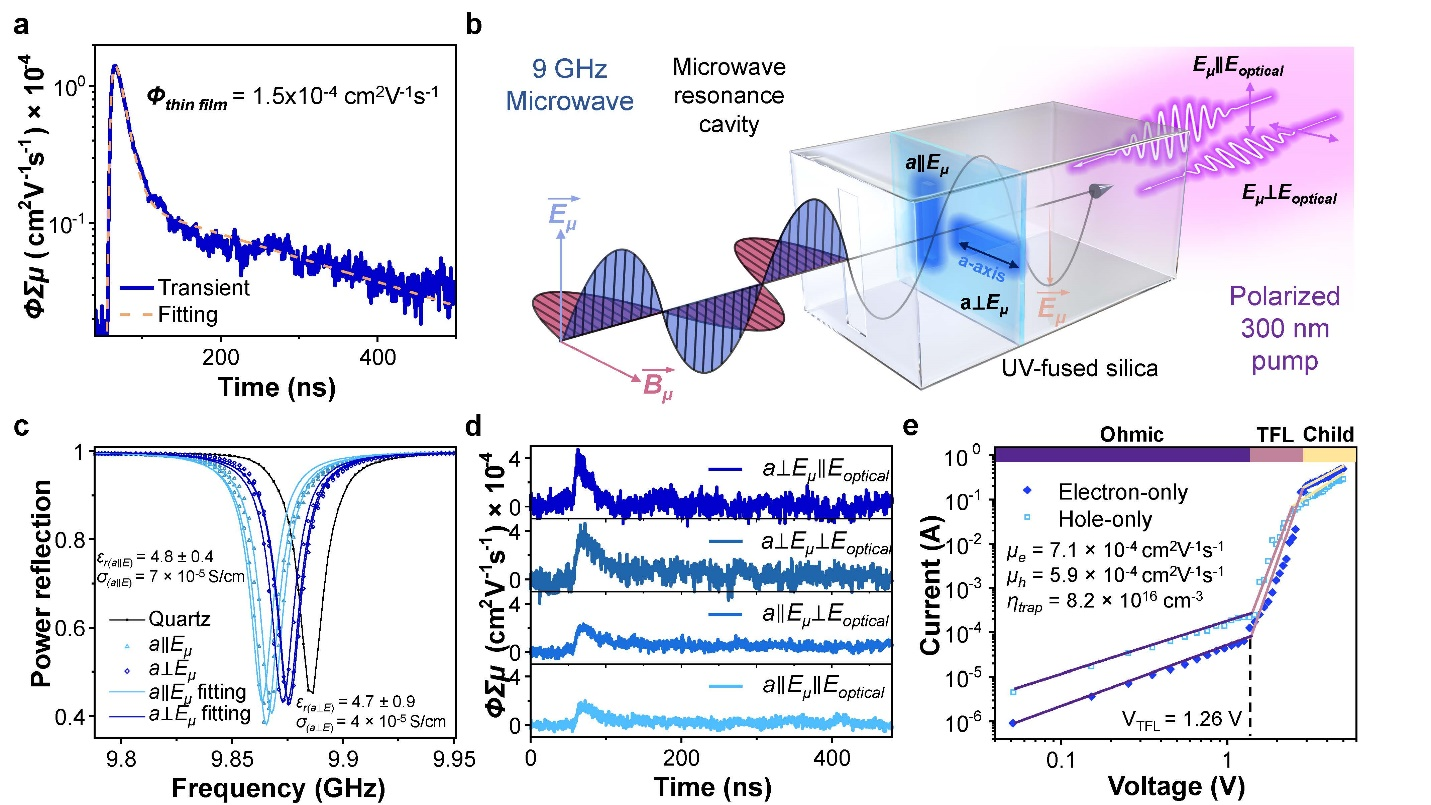

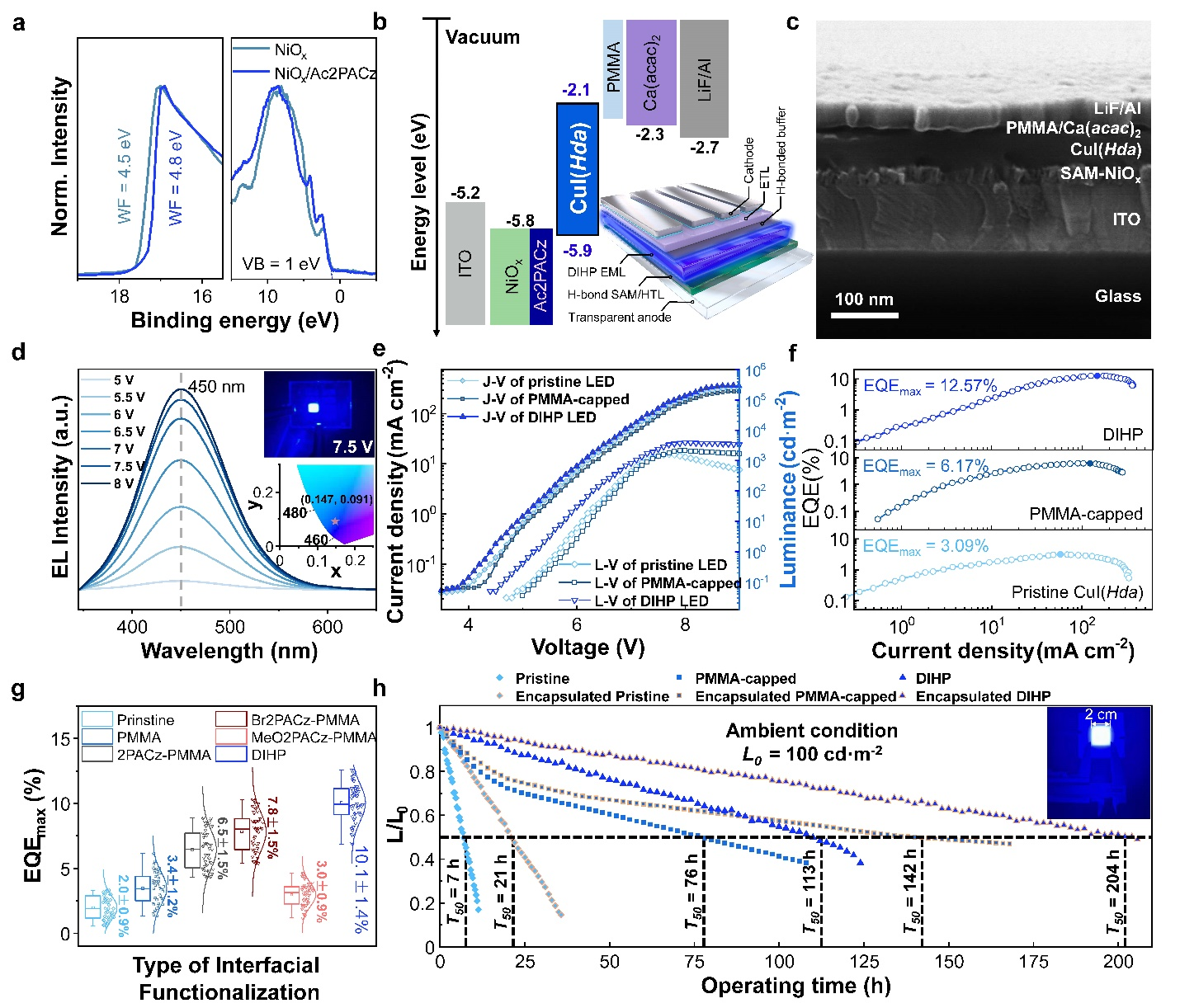

碘化铜杂化半导体发光材料因其原材料储量丰富、低毒性、空气/湿气稳定性、光学可调性和高发光效率而备受关注。然而,由于其溶液加工性较差,制备用于器件制造的高质量杂化碘化铜薄膜长期以来一直是一大挑战。通过开发此类材料的一个新子类——即高溶性的“一体化”(All-In-One或AIO-type)结构,李静教授团队成功地解决了这一难题并将其用作LED的发光层。本项工作中作者用作发光层的Cu4I8(Hdabco)4 一维结构材料 [简称CuI(Hda),Hdabco = 1,4-diazabicyclo-[2.2.2]octane-1-ium] (图1)],就是其中的优秀代表。CuI(Hda)发射深蓝色光(波长约为=449 nm),其光致发光量子产率高达99.6%(图2-3)。通过在CuI(Hda)发光层及其相邻界面之间引入氢键(图4),作者构建了一种发深蓝色光的薄膜LED,其最大外量子效率达到12.6%,峰值亮度接近4,000 cd m-2,在环境条件下工作半衰期(T50)约为204小时(图5)。作者还制备了较大面积的器件(2 x 2 cm2),展示了该材料在实际应用中的巨大潜力。

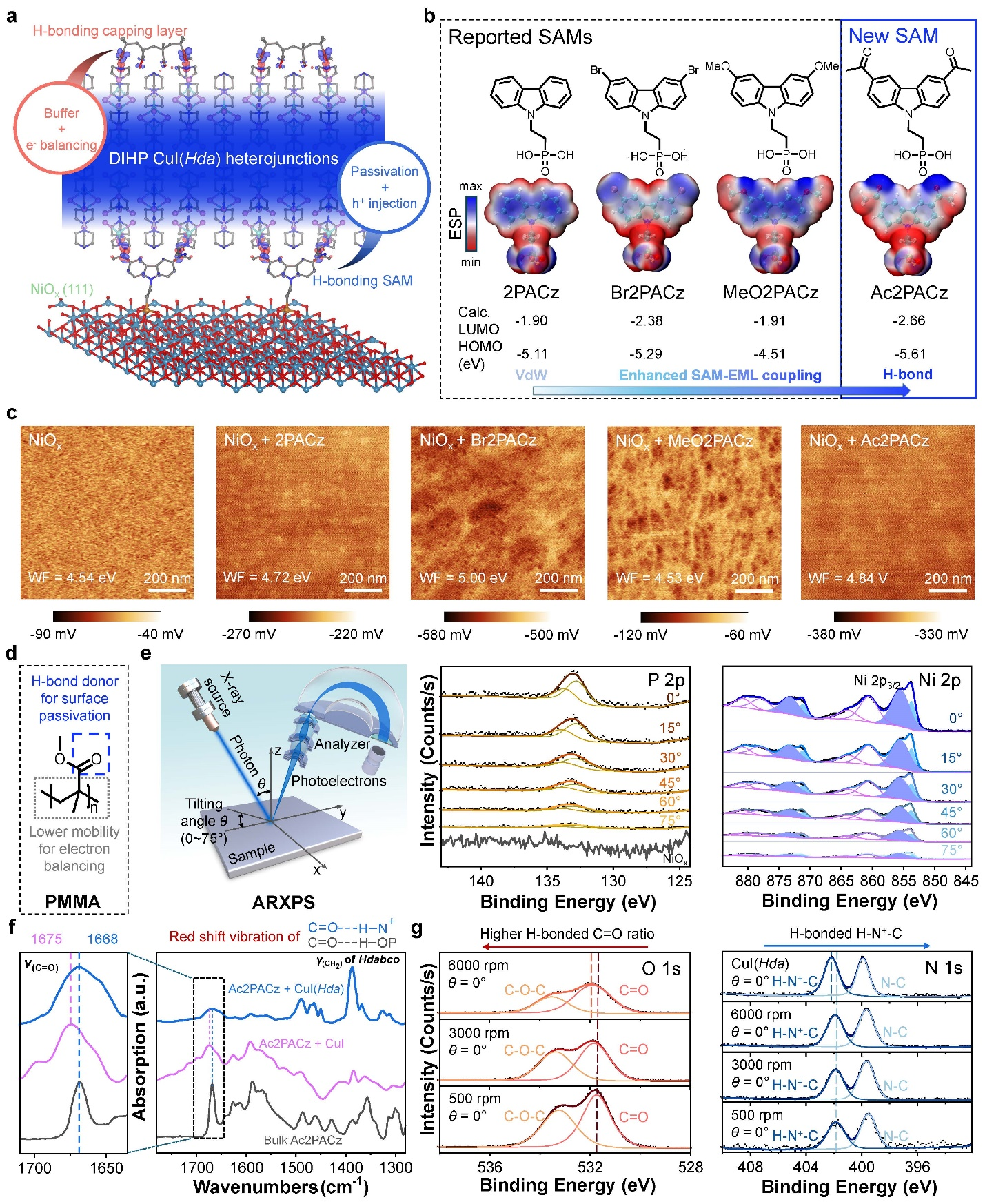

该研究的一个关键突破是创建了一种全新的双界面氢键钝化(DIHP)策略,该策略在CuI(Hda)发光层的两个界面上都引入了氢键:在HTL/EML界面处集成新的氢键受体SAM,并在EML/ETL界面处集成氢键受体PMMA。这种DIHP方法最大限度地减少可能阻碍界面处电荷移动的缺陷,有效地钝化了两个异质结界面同时优化了电荷注入性能,这种协同的表面改性将深蓝色LED的效率显著提升了四倍。该项工作成功开发出结合了卓越亮度、效率、无毒性和稳定性的碘化铜杂化发光材料和基于此材料的深蓝色LED,有助于克服高性能LED进步中面临的重大挑战。

包括罗格斯大学和美国国家实验室在内的另外七个团队也参与了该研究项目。

图1:CuI(Hda)的结构表征和DFT分析。

图2:CuI(Hda)的光物理特性。

图3:CuI(Hda) 的电荷传输特性。

图4:双界面氢键的设计和表征。

图5:原始深蓝光LED与氢键深蓝光LED的性能和运行稳定性比较。

(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09257-8