|

|

|

|

|

SEL 有机肥通过改变有机酸来塑造含有pqqC和phoD基因的细菌群落,从而提高磷的利用率 |

|

|

论文标题:Organic fertilizers shape the bacterial communities harboring pqqC and phoD genes by altering organic acids, leading to improved phosphorus utilization

期刊:Soil Ecology Letters

作者:Liying Zhi, Bangxiao Zheng, Yunjie Xu, Jiayang Xu, Josep Peñuelas, Jordi Sardans, Yixiao Chang, Shuquan Jin, Hong Ying, Kai Ding

发表时间:14 Jan 2025

DOI:10.1007/s42832-025-0296-0

微信链接:点击此处阅读微信文章

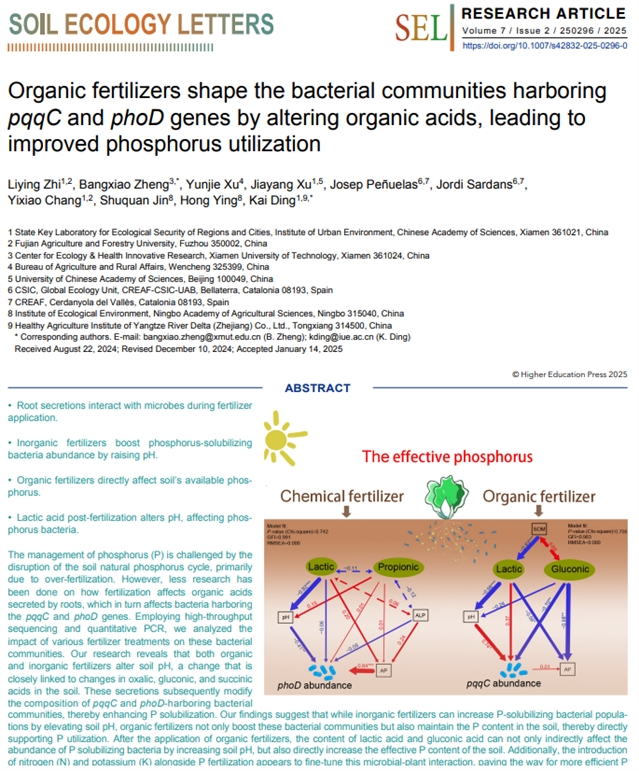

本研究通过高通量测序(high-throughput sequencing)和定量聚合酶链反应(qPCR)技术,分析了不同施肥处理对土壤中携带pqqC和phoD基因的细菌群落的影响。研究表明,有机肥和无机肥均会改变土壤pH值,进而影响土壤中草酸、葡萄糖酸和琥珀酸等有机酸的含量。有机酸的分泌改变了pqqC和phoD基因细菌群落的组成,增强磷的溶解能力。无机肥通过提高土壤pH值来增加磷溶解细菌的数量,而有机肥不仅能够促进这些细菌群落的生长,还能维持土壤中磷的含量,直接支持植物对磷的利用。此外,乳酸和葡萄糖酸的含量在施用有机肥后增加,它们不仅能通过提高土壤pH值间接影响磷溶解细菌的丰度,还能直接影响土壤中有效磷的含量。同时,氮(N)和钾(K)与磷肥的联合施用能够进一步优化微生物与植物之间的相互作用,为农业中更高效的磷利用提供了新的思路。

磷(P)是农业生产中不可或缺的营养元素,但其管理面临着土壤自然磷循环被破坏的挑战,尤其是由于过度施肥导致的土壤酸化和磷素有效性降低。近年来,研究逐渐聚焦于施肥对土壤微生物群落和有机酸分泌的影响,这些因素在磷的溶解和利用中起着关键作用。

本研究选取普通农田土壤,利用高通量测序和定量PCR等先进技术,研究了在不同肥料施用的影响下溶磷微生物群落的变化以及土壤有机酸含量的变化,设置了8个不同处理组(CK0、CK1、NK、NKHP、NKFP、HOM、FOM和NKPOM)。研究发现,有机肥和无机肥均能显著改变土壤的pH值,进而影响土壤中草酸、葡萄糖酸和琥珀酸等有机酸的含量。这些有机酸的分泌进一步改变了携带pqqC和phoD基因的细菌群落结构,从而增强磷的溶解能力。pqqC和phoD基因分别与细菌的磷溶解能力密切相关,而这些细菌在土壤中磷的有效化过程中发挥着关键作用。

研究结果表明:

无机肥通过提高土壤pH值来增加磷溶解细菌的数量,从而提升土壤中磷的有效性。

有机肥不仅能够促进这些细菌群落的生长,还能维持土壤中磷的含量,直接支持植物对磷的利用。

施用有机肥后,土壤中乳酸和葡萄糖酸的含量增加,这些有机酸不仅能通过提高土壤pH值间接影响磷溶解细菌的丰度,还能直接影响土壤中有效磷的含量。

氮(N)和钾(K)与磷肥的联合施用能够进一步优化微生物与植物之间的相互作用,为农业中更高效的磷利用提供了新的思路。本研究进一步探讨了有机肥与无机肥在磷管理中的作用,为农业可持续发展提供了新的视角和实践指导。

随着全球人口增长和粮食需求的增加,如何高效利用有限的磷资源已成为全球关注的焦点。这项研究为农业生态系统中磷的高效利用提供了新的解决方案,推动农业向更加绿色、可持续的方向发展。

作者及团队介绍

支丽英(第一作者),中国科学院城市环境研究所2022级硕士研究生(福农联培),研究方向土壤微生物学。

丁恺(通讯作者),副研究员,博士。现为福建省土壤肥料学会副理事长,民盟福建生态专委会委员。研究方向为土壤微生物学与生物地球化学过程。主要从事功能菌分选以及磷素活化的微生物机制、我国典型土壤解磷库特征及溶磷菌资源的区域分异规律、土壤磷素转化与碳氮耦合的微生物机制及调控土壤氮磷转化的农艺措施等研究。主持国家自然科学基金青年项目,福建省自然科学基金,浙江省 “尖兵”研发计划项目课题,宁波市重大科技攻关项目课题和企业政府合作项目十余项,参与中国科学院战略先导专项A类和B类,科技部重点研发专项等多个合作项目。目前以第一或通讯作者在Science of Total Environment、 Science Bulletin等期刊发表论文10余篇,申请发明专利2项,授权发明专利1项(第一发明人)。

郑邦晓(通讯作者),厦门理工学院副教授,入选2022年福建省海外高层次引进人才。长期从事农业微生物学和城市生态学等相关研究,目前在Global Change Biology、Soil Biology and Biochemistry、Science Bulletin等期刊上发表SCI论文30余篇。主持国家科技部、芬兰科学院、省重点和人才类项目等十余项。

SEL虚拟专辑文章合集

土壤生物地球化学循环

18. 亚热带典型贫瘠农田土壤养分投入对秸秆碳积存的调控效应与机理

17. 农田施用硝化抑制剂和秸秆:基于土壤类型的N2O减排新策略

16. 林龄与基岩对中国西南大径竹林土壤植硅体碳积累的影响

15. 生物炭对作物产量和土壤质量潜在影响的全球分析

14. 细菌和原生生物群落驱动枇杷园土壤养分循环和果实产量

13. 森林土壤微生物残体碳:空间格局和驱动因素的全球整合分析

12. 丰富物种携带的独特基因促进青藏高原生长季节CH4的排放速率

11. 土壤细菌群落的地理分布特征(中国)及其与土地类型和土壤有机碳含量的关联

10. 施氮和生物炭添加对土壤无机碳源CO2排放的影响

9. 侵蚀对中国东北黑土土壤微生物碳利用效率的影响

8. 生物炭和生物风化矿粉通过碱化土壤增强无机碳固存

7. 土壤微生物碳利用效率对气候变暖的响应

6. 长期增温对青藏高原土壤生态酶活性及初始微生物养分限制无影响

5. 氮添加对白羊草地群落中不同功能物种植物-土壤-微生物化学计量特征的影响

4. 土壤磷决定了退耕还林过程丰富和稀有细菌群落的独特构建策略

3. 不同施肥对稻田土壤氧氨氧化活性、丰度及群落组成的影响

2. 土壤总氮矿化的根际效应:整合分析

1. 水稻生育期二氧化碳升高和氮肥施用对收获后土壤团聚体中根际沉积碳去向的影响

土壤微生物生态学

21. 域间网络揭示产甲烷菌在沉积河口土壤的核心作用

20. 菌根介导假说是否能够解释植物-土壤反馈的生物地理格局?以同种负密度制约为例

19. 林线过渡带差异的细菌和真菌分布模式

18. 揭示遗迹DNA对土壤微生物组的影响:一种新型遗迹DNA去除方法

17. 雪岳山土壤微生物共存网络及其随海拔的变化动态:生物和非生物因素对细菌和真菌共存网络形成的影响

16. 重新审视土壤真菌生物标志物和转换因子:磷脂脂肪酸、麦角固醇和 rDNA 拷贝数的种间差异

15. 施用猪粪的潮土比黑土和红土呈现出更高的抗生素耐药菌风险

14. 利用人工合成群落降低除草剂的使用

13. 高氮肥投入提高了稻田土壤微生物网络的复杂性

12. 不同芽孢杆菌菌株生长速率及抗氧化系统对酸胁迫的差异响应

11. 有机碳源多样性通过生态位调节激活土壤微生物群落功能

10. 相比化肥或有机肥单施,有机-无机配施建立了更稳定的土壤和根际微生物网络

9. 重新认识菌根:菌根真的如普遍认为的那样重要吗?

8. 土壤pH驱动紫金山小海拔尺度下土壤细菌群落的分异

7. 一平方米的土壤中生活着多少种细菌和古菌?

6. 土壤颗粒和水分相关因子驱动了锡林河流域河床-河漫滩-阶地连续体细菌群落的分异

5. 长期秸秆还田影响土壤细菌群落与硅形态相互转化的关系及提高水稻产量

4. 间作系统中丛枝菌根真菌的作用与变化

3. 细菌和真核生物群落的相互作用可能对对虾养殖池塘土壤生态系统的贡献

2. 不同农艺措施对根际和根区土壤细菌群落的影响

1. 植物通过根系分泌物招募假单孢菌协助抵抗地上部病原菌侵染

土壤污染与修复

13. 水稻根际微生物群落对镉污染土壤原位修复的响应差异

12. 脱硫石膏和三叶草种植对滨海盐渍枣园土壤及冬枣品质的影响研究

11. 长期覆盖农田土壤中塑料残膜的分布特征

10. 微塑料对水稻根际碳氮磷水解酶活性及其空间分布的影响

9. 黄土高原土壤微生物介导的酶促进了采后复垦人工林的次生演替

8. 结合宏基因组学评估消毒剂使用对土壤微生态的潜在风险

7. 新型生物炭物理结构和化学组成变化对水溶液中铜的吸附影响和机理研究

6. 重金属污染增加土壤微生物碳限制:来自生态酶化学计量学的证据

5. 两种水稻根系Cd胁迫响应的表型和代谢组学分析

4. 改性粉煤灰对Cd和Pb污染土壤的修复

3. 有机磷系阻燃剂在土壤-植物体系中的环境行为和生态效应

2. 性激素在水-土或沉积物体系中的吸附-解吸

1. 重金属污染土壤热固化修复再利用生态风险和人体健康风险评价方法体系构建

土壤动物及其生态功能

11. 土壤微食物网的组成决定了土壤肥力和作物生长

10. 免耕增加土壤微节肢动物丰度——基于全球尺度数据

9. 新引物可显著提高在土壤线虫群落宏条形码鉴定效果

8. 氮磷添加对大豆农田土壤线虫的影响

7. 低密度聚乙烯微塑料(LDPE)部分缓解重金属镉暴露对蚯蚓的生态毒理效应

6. 数据库和引物的选择对长白山不同植被土壤线虫群落组成的影响

5. 在微田间实验中施肥和杂草物种丰富度对土壤线虫群落影响

4. 植物资源输入对土壤线虫能量通量的影响受气候和植物资源类型的影响

3. 黑土农田区域和局域尺度蜘蛛、甲虫和蚂蚁的beta多样性分析

2. 纳米银在土壤动物食物链中积累和转移的潜在风险及对N元素传递的影响

1. 蚯蚓在长期免耕土壤中促进了根系来源碳向土壤大团聚体的累积

期刊简介

Soil Ecology Letters(SEL) 由高等教育出版社与中国科学院城市环境研究所共同主办,SpringerNature海外发行。报道领域包括:土壤生物多样性、土壤互营和食物网、土壤微生物组、土壤—植物相互作用、土壤生物地球化学循环、土壤生物修复和恢复、土壤多功能性、土壤生物对环境变化的响应和适应、土壤生态过程的突破性技术、新理论和模型。栏目包括但不限于:letter to editor, perspective, review, rapid report, research article, commentary, SEL digest。

出版模式

快速出版:加速审稿,以CAP模式快速发表。

出版费用:免一切费用,包括审稿费、彩图费、出版印刷费等。

全文国内免费获取。

收 录

ESCI, SCOPUS, CSCD核心库, BIOSIS, Geobase, Biological Abstracts, Google Scholar等。

绿色通道

SEL优先快速发表高质量论文。如需快速抢发的优秀论文,可直接与编辑部联系SEL@pub.hep.cn,主编将亲自处理,文章投稿后两周内上线。

联系方式

期刊主页:

http://journal.hep.com.cn/sel

https://link.springer.com/journal/42832

投稿网址:

https://mc.manuscriptcentral.com/selett

编辑部:

电话:010-58556534

邮箱:SEL@pub.hep.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。