2025年10月23日,美国俄亥俄州立大学化学系Anne Co教授团队在Nature Catalysis期刊上发表了一篇题为“Determining CO adsorption free energies on CO2 electroreduction active sites through kinetic analysis”的研究成果。

该研究揭示了CO2还原至CO过程中CO的负反应级数和活性位点上CO吸附自由能的普适性关系。结果进一步表明,CO2还原至CO活性位点上的CO吸附能并不能作为多碳产物生成活性的有效描述符。

论文通讯作者是Anne Co、Zhihao Cui(崔之豪);第一作者是Zhihao Cui(崔之豪)。

由可再生电力驱动的二氧化碳电还原(CO2R)为制备可持续燃料和化学品提供了一条极具前景的途径。尽管CO2还原为CO的二电子还原过程可在多种催化剂上实现,但将CO进一步转化为更高价值的多碳烃类和含氧化合物,目前仅在少数催化剂上被观察到,主要集中于铜基和少数镍基催化剂体系。尽管研究者们已投入大量努力以寻找比铜更高效的多碳产物催化剂,但进展仍然有限,其根本原因在于缺乏清晰的催化剂设计原则。

在不同的二氧化碳电还原催化剂上,产物选择性通常被认为与CO吸附能密切相关,因此CO吸附能常被视为预测不同催化剂选择性趋势的关键描述符。例如,金和银催化剂表现出对CO生成的高选择性,这被归因于它们相对较弱的CO结合强度,从而有利于CO的脱附。相反,铜对CO具有中等强度的吸附,被认为能够促进吸附态CO进一步还原为多碳产物。

然而,这些相关性通常是通过比较实验测得的CO2R选择性与在真空条件下利用密度泛函理论计算得到的CO结合能而建立的。实际上,CO在CO2R过程中发生吸附的界面并非简单的固体–真空界面,而是复杂的电极–电解质界面,其吸附行为很可能受到双电层结构和施加电极电位等因素的影响。目前尚无实验方法能够在二氧化碳电还原条件下,直接测量催化活性位点上CO的吸附自由能。

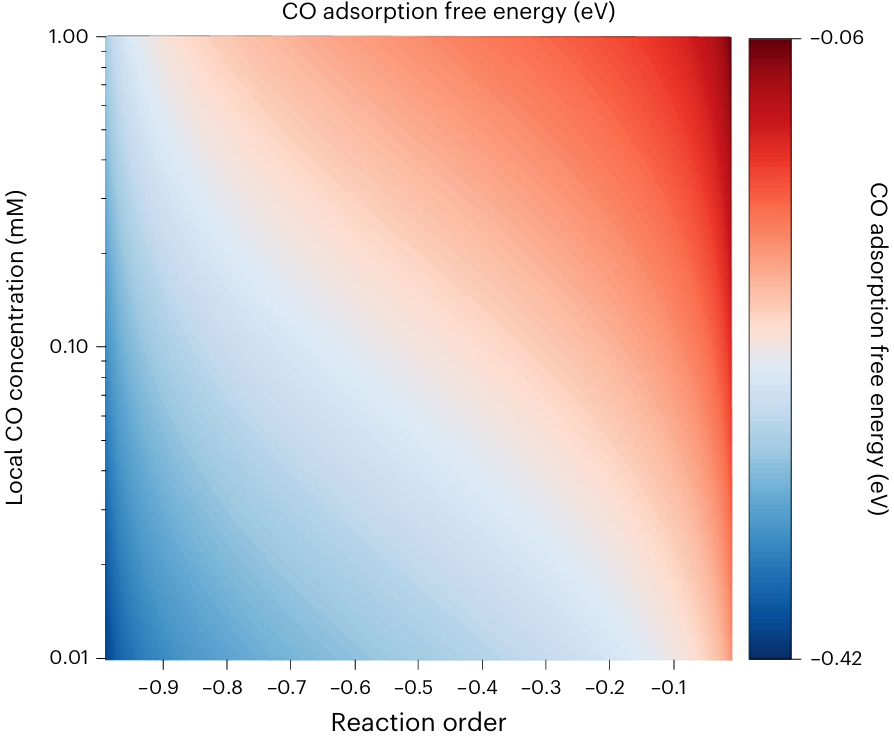

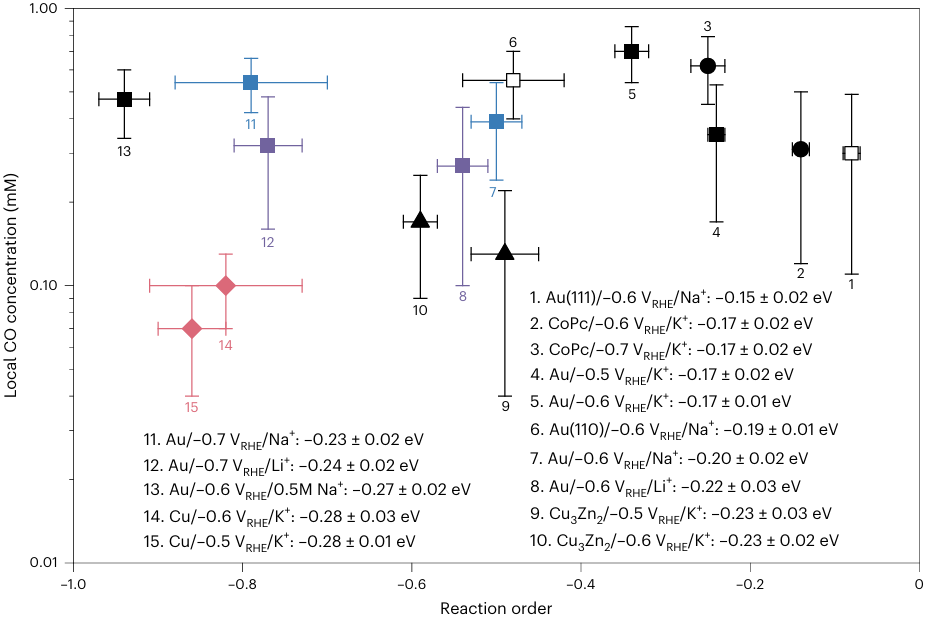

图1:CO2还原过程中,CO吸附自由能和CO反应级数与局部CO浓度的定量关系。(图片来源:Nature Catalysis)

为了测量CO2还原过程中活性位点上的CO吸附自由能,作者针对CO2还原到CO过程,提出了一个普适性的动力学模型(图1),可以明显看出,在较低局部CO浓度下,具有更强CO吸附能的活性位点往往表现出更负的CO反应级数。因此,在该动力学模型框架中,测定CO2还原为CO过程中活性位点的CO吸附能等价于测量CO反应级数和局部CO浓度。

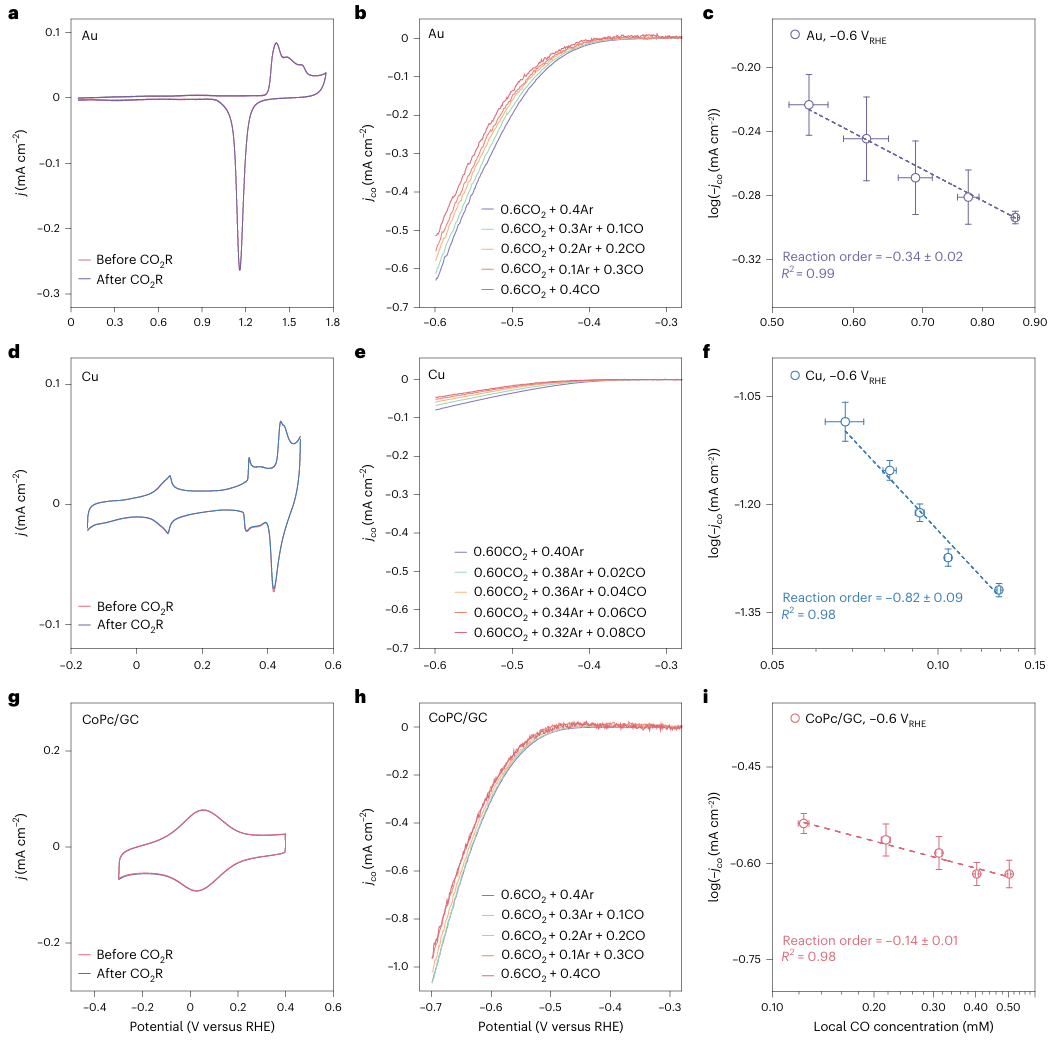

图2:比较三种不同催化剂(金,铜和钛氰钴)的CO反应级数和局部CO浓度。(图片来源:Nature Catalysis)

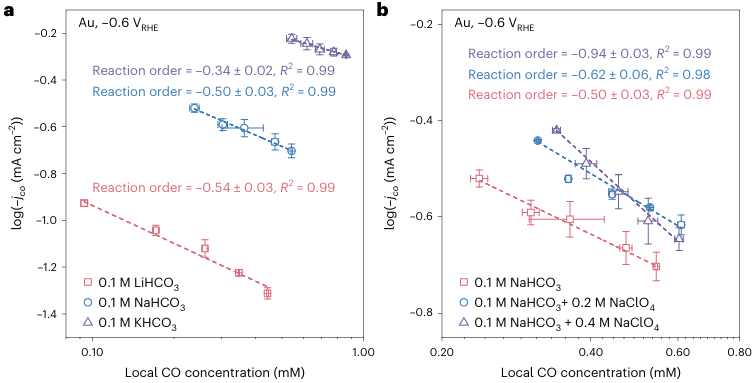

图3:阳离子效应对于CO反应级数和局部CO浓度的影响。(图片来源:Nature Catalysis)

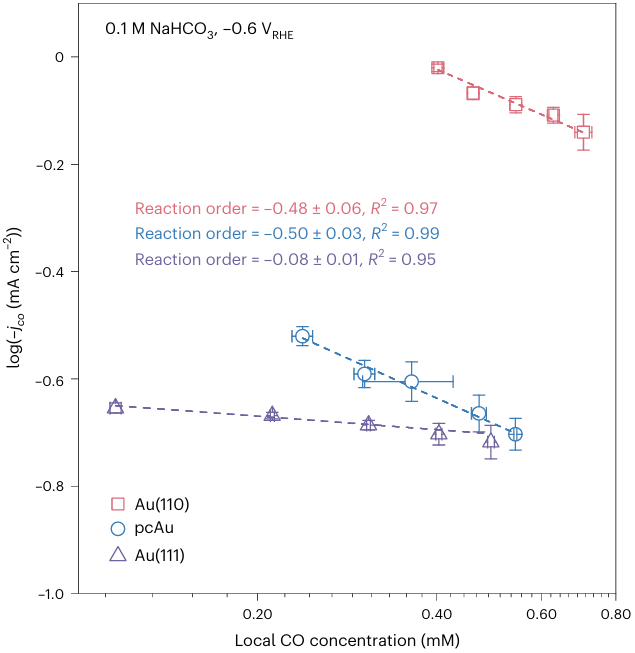

图4:金电极表面结构对于CO反应级数和局部CO浓度的影响。(图片来源:Nature Catalysis)

图5:CO吸附自由能测量结果汇总。(图片来源:Nature Catalysis)

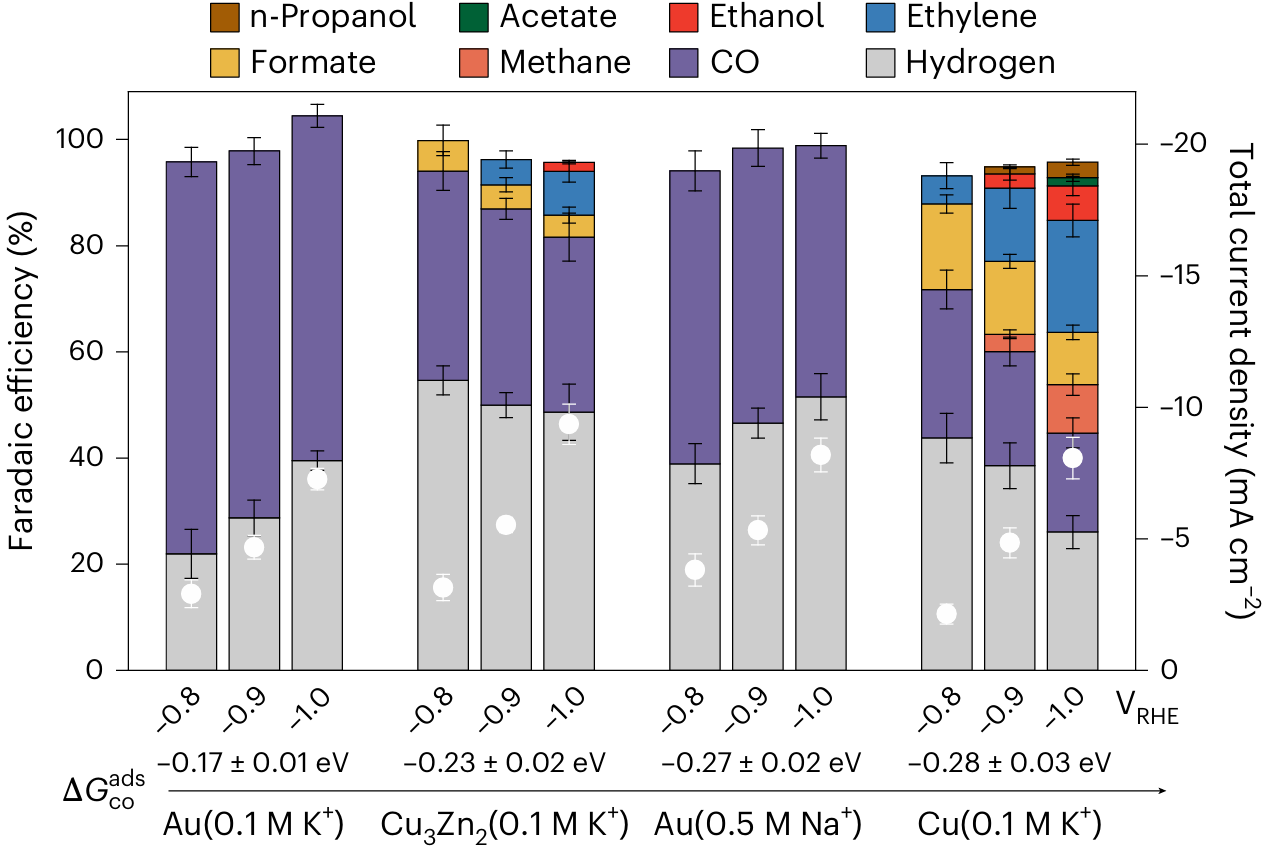

图6:CO吸附自由能与二氧化碳还原反应产物之间的定性关联。(图片来源:Nature Catalysis)

作者使用了旋转环盘金电极来确定CO2还原过程中的CO负反应级数和局部CO浓度,测量结果表明,在二氧化碳还原条件下,CO的吸附受多种因素的复杂耦合作用所控制,包括催化剂类型、阳离子种类及浓度、施加的电位以及表面结构。值得注意的是,在CO2还原为CO的活性位点上测得的CO吸附能数值,并不能解释铜基催化剂独特的生成多碳产物的能力,因为在CO2还原条件下,金和铜之间的CO吸附能差异相对较小(约为10 kJ mol-1)。

这些发现强调了仅以生成CO的活性位点的CO吸附能作为多碳产物形成描述符的局限性,并指出需要考虑位点特异性的CO吸附能作为更细致且潜在更有效的反应描述符。总体而言,作者的研究建立了一种具有普适性的动力学方法,可用于定量表征生成CO催化剂上的CO吸附热力学参数,并为构建能够更全面解释CO2还原催化性能的模型奠定了基础。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41929-025-01427-1