南京大学朱文磊教授和华盛顿州立大学林跃河教授团队合作在Nature Synthesis期刊上发表了一篇题为“Self-pressurizing nanoscale capsule catalysts for CO2 electroreduction to acetate or propanol”的研究成果。

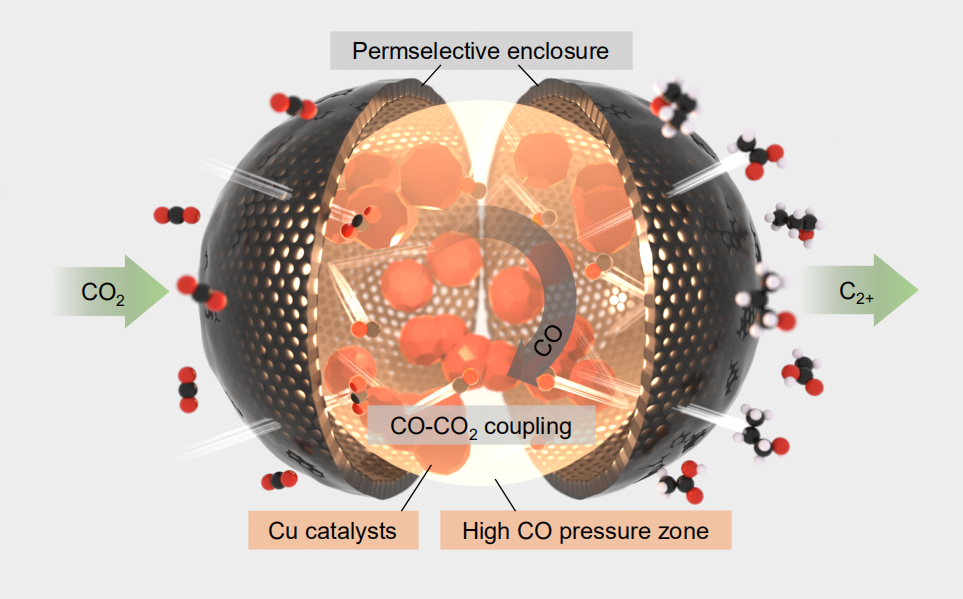

该研究通过微动力学模型,13CO2/12CO共进样实验,以及原位拉曼证实了CO-CO2偶联路径,并根据CO-CO2偶联路径的特性设计了一种自增压纳米胶囊催化剂。这种自增压纳米胶囊能够在不同的反应环境下保持高CO分压,触发CO-CO2偶联路径,从而有效促进C2+产物的生成。

论文通讯作者是朱文磊教授、林跃河教授,第一作者是蔡延鸣。

图1:自增压纳米胶囊的设计。

在电催化CO2还原领域,许多科研工作者致力于深入探究C-C偶联机制,其目的是为开发高效的C2+产物催化剂提供有价值的指导。目前,对于CO2和CO转化为C2+产物的过程,最广泛接受的是CO-CO偶联路径。在该路径中,CO分压及其在催化剂表面吸附的CO*的覆盖度被认为是控制C2+产物形成的关键因素。研究表明,降低铜表面的CO分压可以通过影响乙烯和含氧化合物路径的中间体分支,从而有利于乙烯的产生。与此相反,增加CO分压,例如通过设计催化剂形态以限制CO*中间体的解吸,或者在CO到C2+催化剂上串联CO2到CO的催化剂以增加CO浓度。这些都可以促进乙醇的选择性。然而,这些通过改变CO分压的策略似乎并不会影响乙酸和丙醇的产量,这两种产物的选择性和产率通常都相对较低。

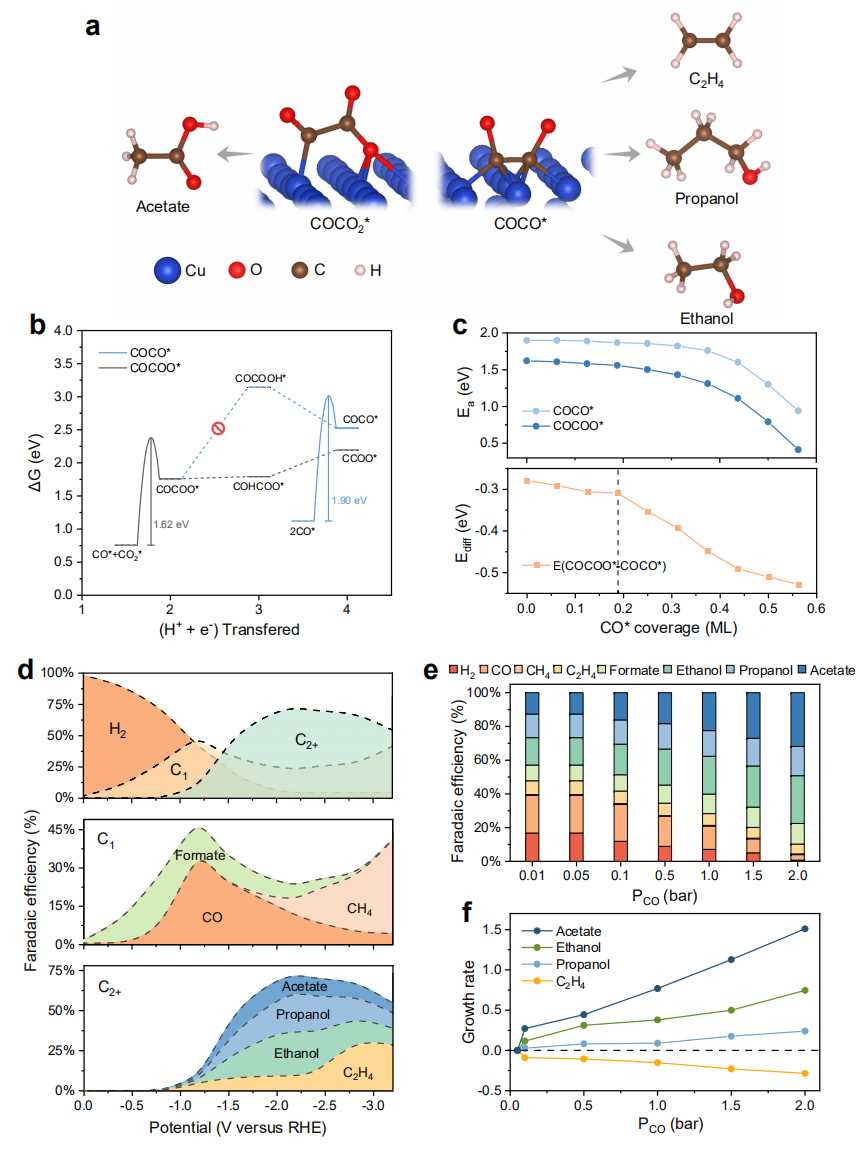

是否可能是由于CO分压不够高导致某些反应路径未能被充分激活?为了验证这一假设,作者通过DFT计算结合微动力学模型研究了不同CO分压对Cu(111)表面反应动力学的影响。结果发现当CO分压超过一定阈值后,出现了一条新的CO-CO2偶联路径,并随着CO分压的增加逐渐成为主导。进一步研究发现该路径的COCO2*中间体可以促进一条高效的乙酸生成路径。

图2:DFT和微动力学模型计算。

CO-CO2偶联路径的COCO2*中间体能够直接加氢生成乙酸(图2a)。而CO-CO偶联路径的COCO*中间体需要先形成CH2CO*再经过水分子的加成形成乙酸。CO-CO2偶联还有比CO-CO偶联更低的能垒(图2b),而且COCO2*中间体转向乙烯、乙醇和丙醇等产物都需要一个脱氧步骤,而这一步骤是能量受阻的(图2b)。CO-CO2路径与CO-CO路径的能量差在CO*覆盖度达到0.2附近时出现一个跳变(图2c),这说明CO-CO2路径的启动阈值。综上所述,CO-CO2偶联路径为乙酸的形成提供了一条专用且高效的路径。

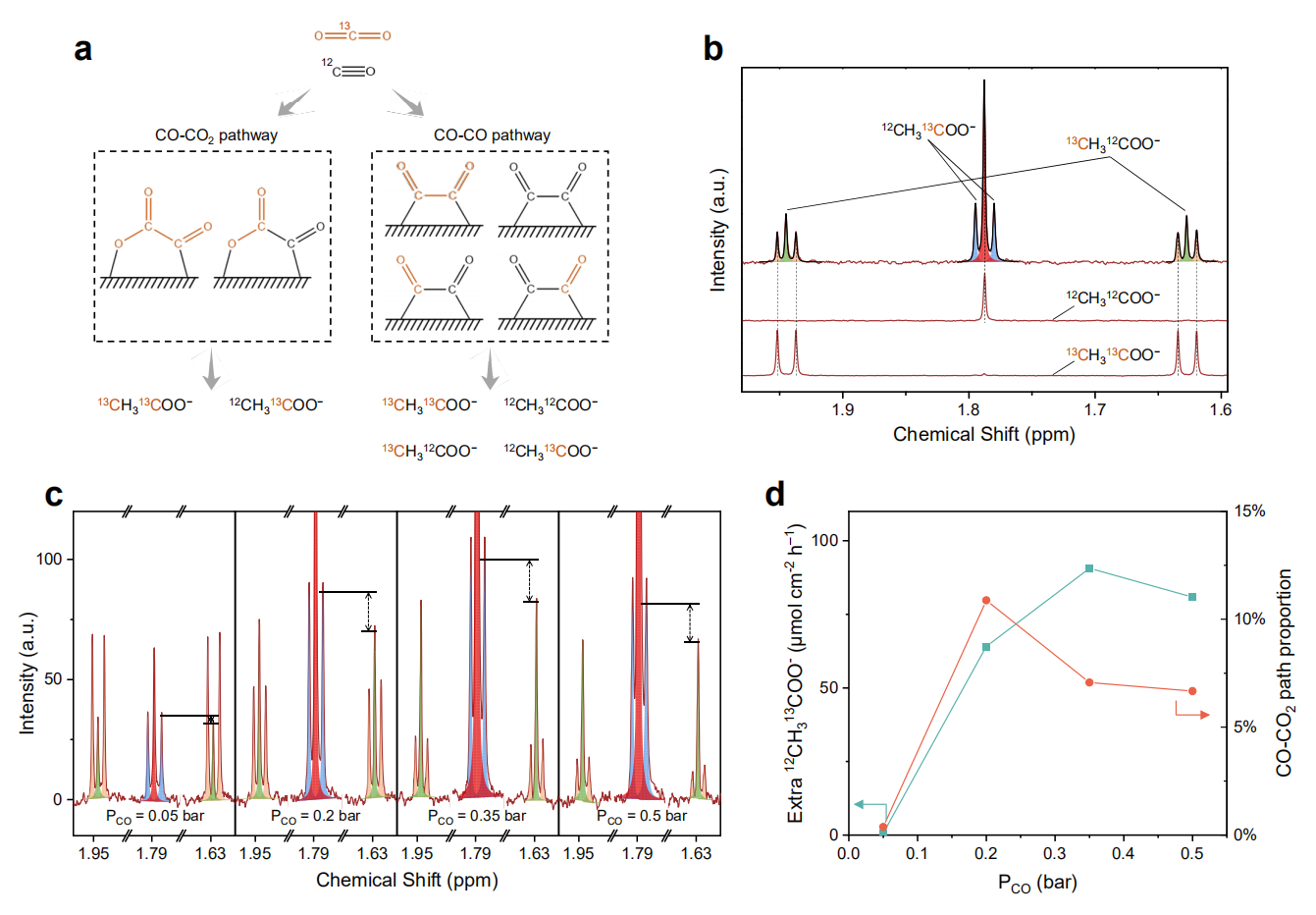

图3:13CO2/12CO共进样实验。

作者设计了一个同位素实验来验证发现的机理。从理论计算得出的反应路径中可以发现,CO-CO2路径形成的乙酸是有非对称性的,其中CO2提供的部分,固定会变为乙酸的-COOH(图3a)。而CO-CO路径由于中间体的对称性,两个C都有可能变成乙酸的-COOH。所以如果用13C标记的CO2和普通的CO共进样的话,CO-CO2路径的存在就会贡献额外的羧基13C乙酸。13CO2/12CO共进样实验显示,13C标记在羧基的乙酸含量高于13C标记在甲基的乙酸(图3b),支持了CO-CO2路径的存在。

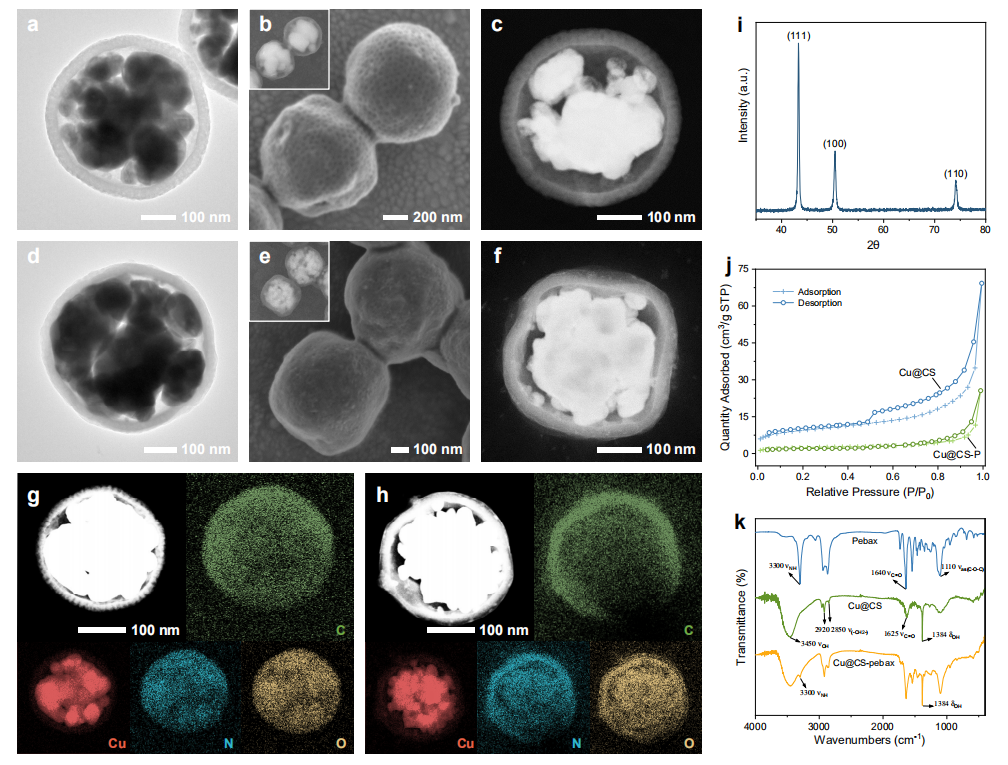

图4:自增压纳米胶囊的合成与表征。

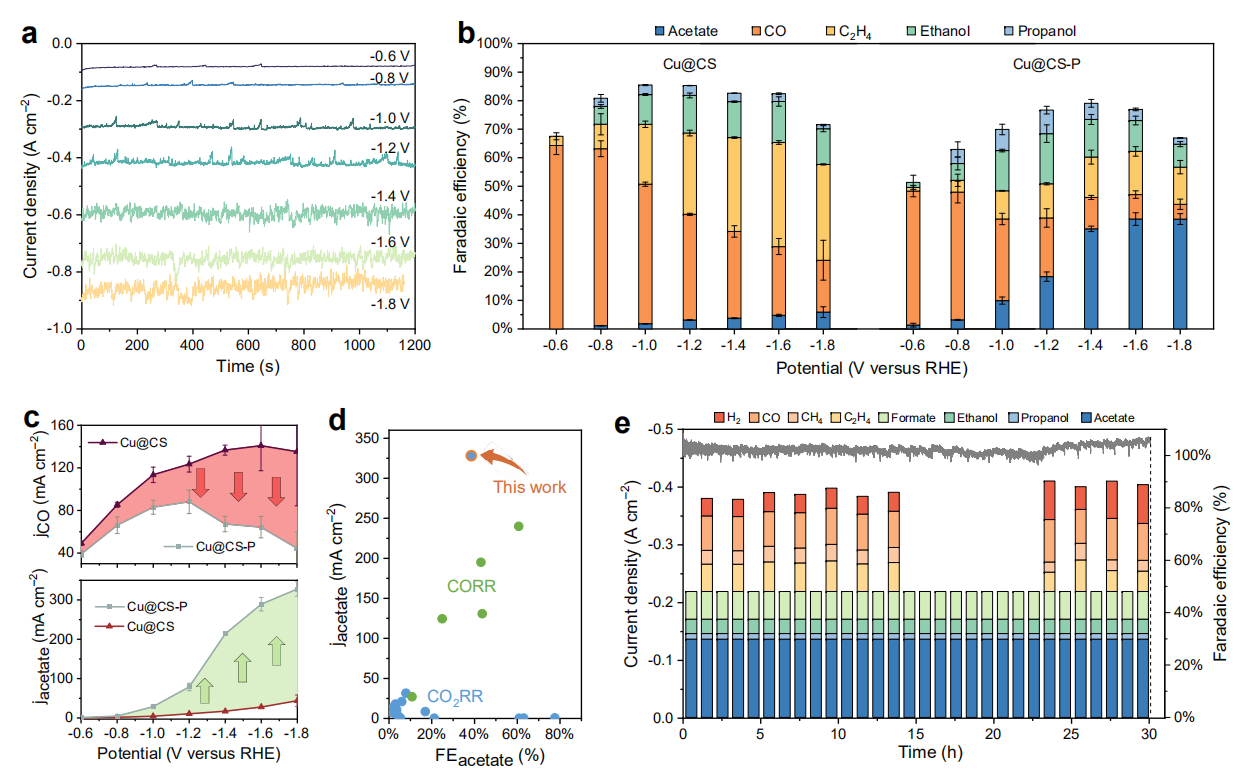

图5:Cu@CS-P自增压纳米胶囊电催化CO2还原。

设计的自增压纳米胶囊,通过选择透过性外壳在催化剂表面产生CO高压区,触发CO-CO2路径。Cu@CS-P胶囊CO2还原至乙酸的法拉第效率为38.5%,部分电流密度328 mA/cm2。

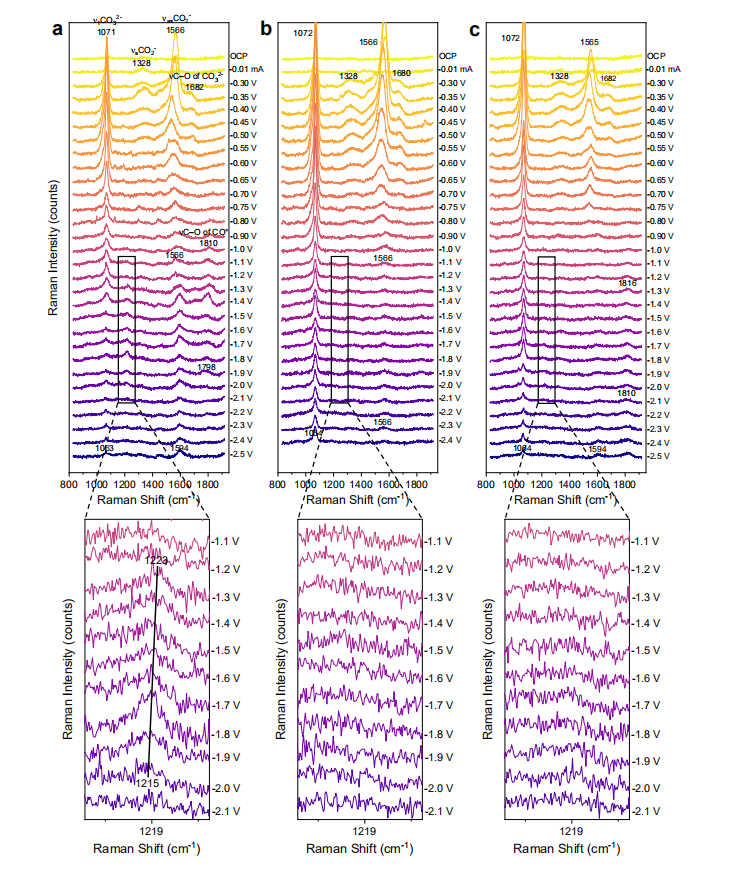

图6:原位拉曼光谱 (a) CO2/CO混合,(b) 纯CO2,(c) 纯CO。

原位拉曼光谱在1223 cm-1发现只在CO2/CO共进样条件下出现的峰(图6a),该峰在高偏压和大电流下逐渐显现,对应乙酸的生成电位,并在电位过高HER取代CO2RR时消失。结合Stark位移,同位素替代实验和AIMD,证明该峰为CO-CO2路径的中间体。

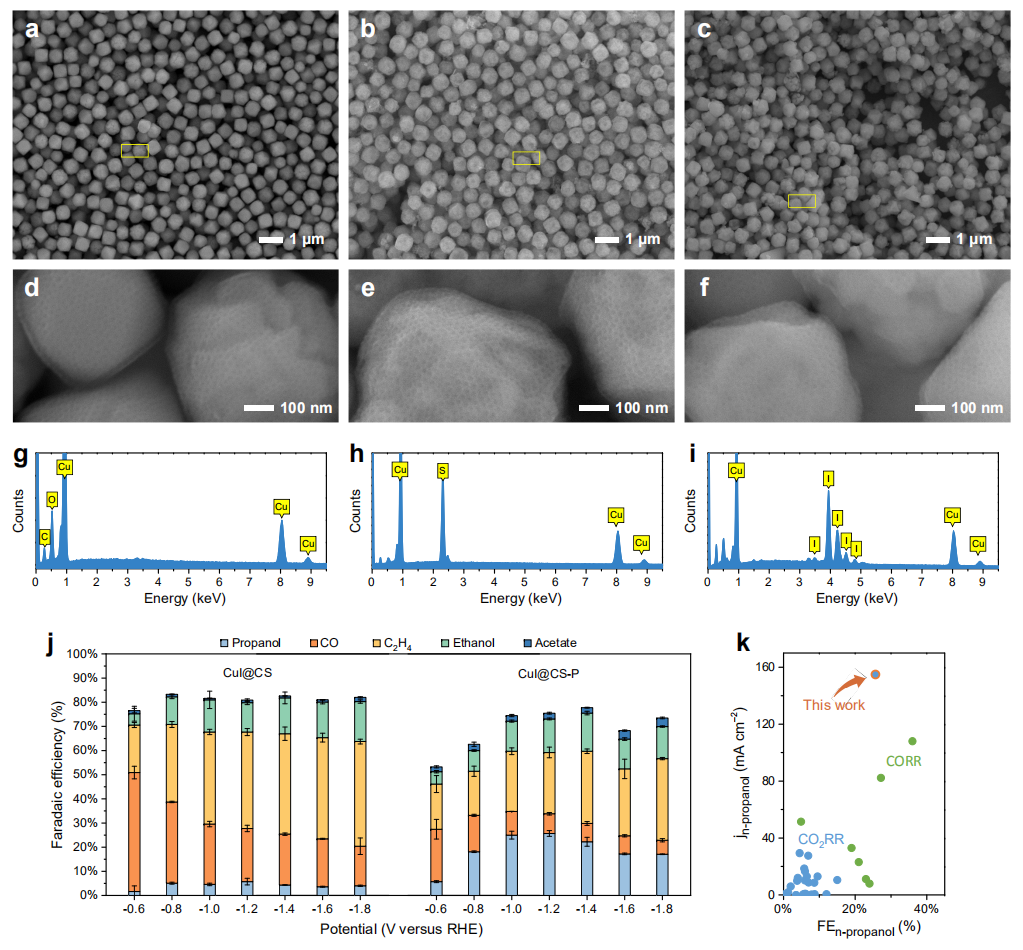

图7:其他自增压纳米胶囊的合成与性能。

这种合成方法不仅可以制备铜纳米颗粒的自加压纳米催化胶囊,还能合成各种衍生的纳米催化胶囊,包括氧化物、CuS和CuI衍生物。其中CuI衍生的自加压纳米催化胶囊(CuI@CS-P)展现了对CO2还原的特殊活性,Cu@CS-P胶囊CO2还原至丙醇的法拉第效率为25.7%,部分电流密度155 mA/cm2。尽管我们尚未深入研究丙醇生成的具体机理,但自加压纳米催化胶囊的设计理念为开发更高效的CO2RR催化剂提供了新的方向。此外,自加压纳米催化胶囊中碳壳的化学惰性和优良的机械稳定性为其提供了出色的工作稳定性,这种稳定性不仅能够保持高活性材料的持久性能,还能扩展在其他领域的潜在应用。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s44160-024-00552-2