|

|

|

|

|

多元素合金化促进阳离子交换并抑制铜锌锡硫硒太阳能电池中缺陷形成 |

|

|

2024年5月30日,中国科学院物理研究所石将建副研究员和孟庆波研究员团队在Nature Energy期刊上发表了一篇题为“Multinary alloying for facilitated cation exchange and suppressed defect formation in kesterite solar cells with above 14% certified efficiency”的研究论文。

该研究通过深入分析电池性能参数,指出SnZn施主缺陷是铜锌锡硫硒电池中的主要深能级缺陷,并提出了该缺陷形成的动力学机制。该研究进一步使用多元素合金化的策略,有效地调控了SnZn缺陷的形成过程,抑制了体相电荷损失,最终实现了效率为14.6%的铜锌锡硫硒太阳能电池。

论文通讯作者是孟庆波;第一作者是石将建,王金琳,孟繁琦,周家正。

铜锌锡硫硒(Cu2ZnSn(S, Se)4,CZTSSe)太阳能电池因其组成元素丰度高且无毒、工业兼容性好等优点,已成为大规模、低成本薄膜光伏应用的有力竞争者。然而,CZTSSe薄膜的多元素组分带来了复杂的原子自掺杂和固有缺陷问题,从而导致电池中严重的电荷非辐射复合和光电转换效率损失。先前的研究通过提高缺陷的热力学形成能来降低缺陷的浓度,成功地将CZTSSe电池的效率提高到13%,但要进一步调控缺陷以实现更高的效率仍面临巨大挑战。这是因为一方面,电池中的微观电荷损失途径和导致效率损失的特定缺陷在实验中尚未被准确鉴定;另一方面,CZTSSe的结晶和缺陷形成主要受与动力学相关的固态非均相反应的控制,这使得热力学调控途径在进一步抑制电池缺陷方面表现不佳。因此,精确识别缺陷类型、全面理解缺陷形成机制以及有效调控缺陷形成过程,是目前CZTSSe太阳能电池研究的核心需求。

在这项研究中,孟庆波团队提出了一种基于动力学的方法来抑制CZTSSe中深缺陷的形成,从而实现电池效率的显著提升。该研究首先运用统计分析方法对电池性能参数进行深入分析,识别出SnZn施主型缺陷最有可能是CZTSSe中的主要深缺陷。进一步地,该研究提出在CZTSSe的多步结晶反应过程中,不完全的阳离子交换是导致该缺陷形成的主要动力学机制。基于此,该研究采用多元素合金化策略,通过降低中间相材料稳定性和金属-硫族原子键强度,以促进阳离子交换。此策略显著降低了CZTSSe吸收层中深缺陷导致的电荷损失,使电池的效率显著提高到14.6%(认证为14.2%)。

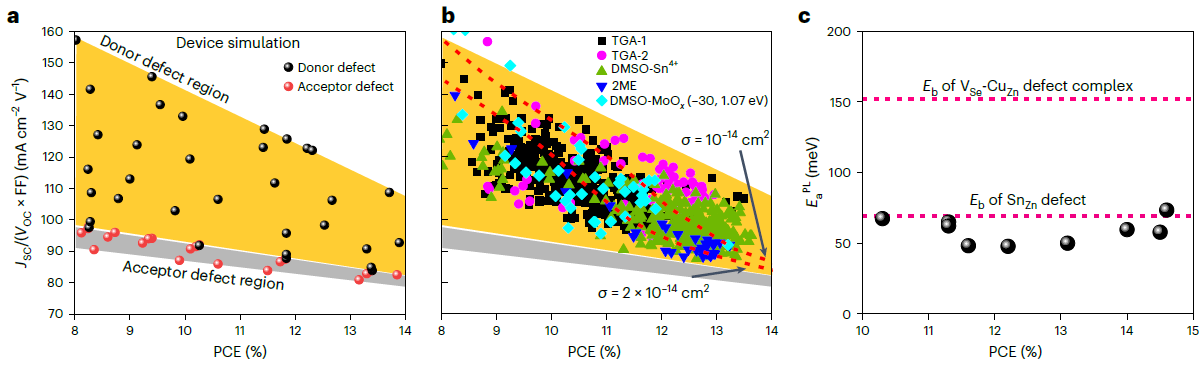

图1:CZTSSe电池缺陷类型分析。

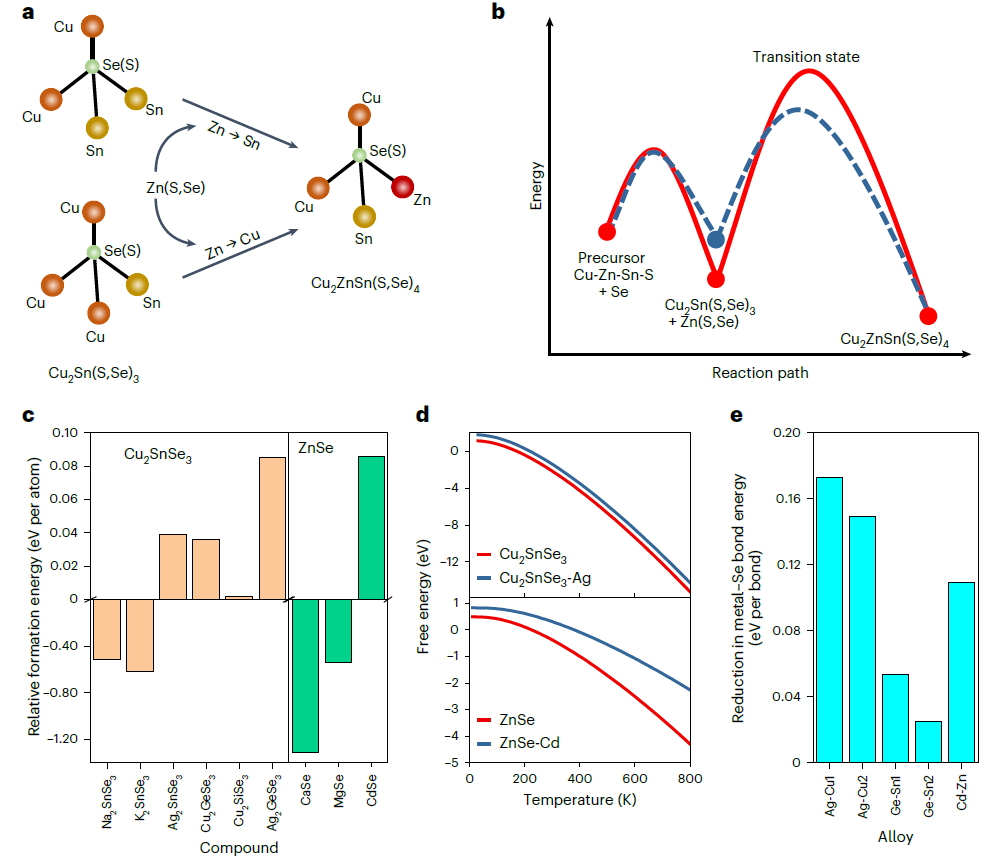

图2:SnZn缺陷的动力学形成机理及调控策略。

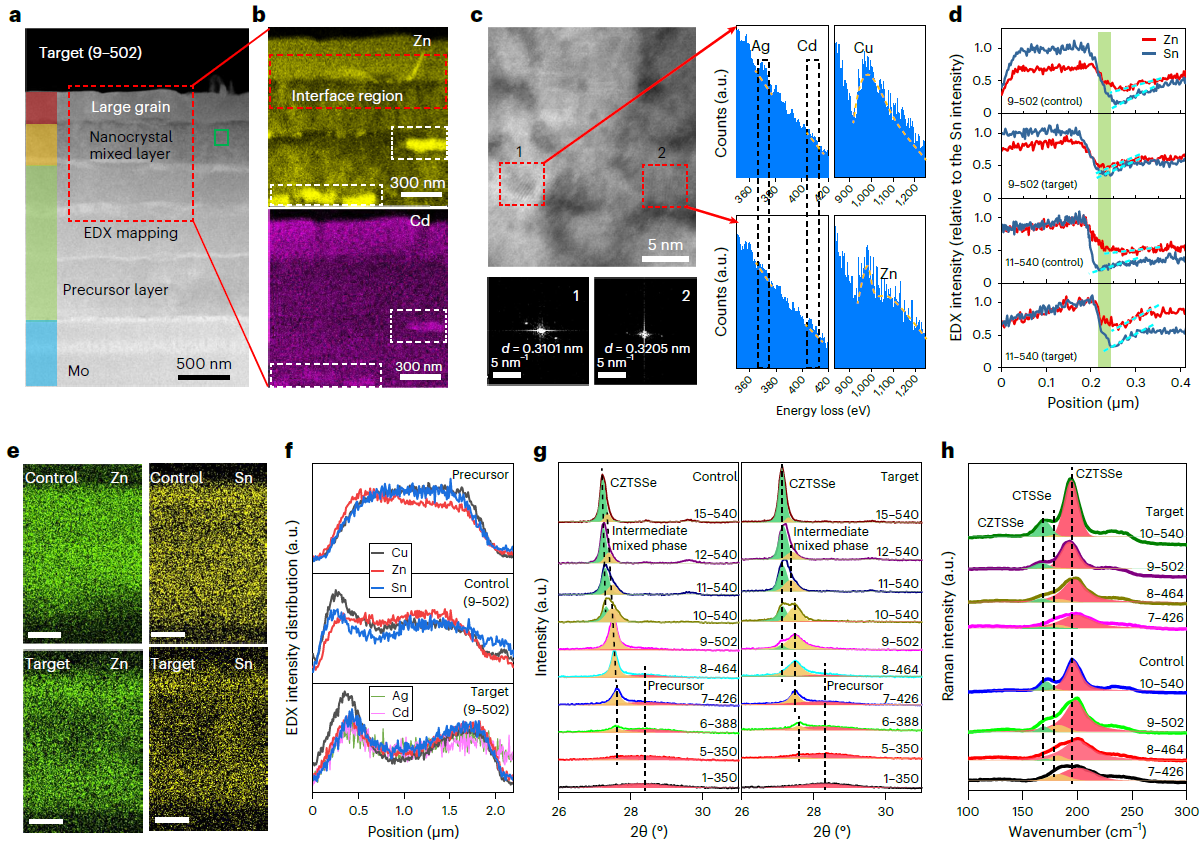

图3:多元素合金化对CZTSSe薄膜中固相反应的影响。

图4:太阳能电池表征。

该工作的研究成果不仅代表着CZTSSe电池的巨大进步,而且所提出的缺陷分析方法和对缺陷形成机制的理解也对其他光伏材料的缺陷调控具有指导意义。

该工作得到了国家自然科学基金委和中国科学院青年创新促进会的支持。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41560-024-01551-5