2024年6月21日,上海交通大学化学化工学院/变革性分子前沿科学中心/上海市电绝缘与热老化重点实验室朱磊助理研究员、刘烽教授与青岛大学纺织服装学院/生物纤维与生态纺织品国家重点实验室薄志山教授团队合作在Nature Energy期刊发表了“Achieving 19% efficiency in non-fused ring electron acceptor solar cells via solubility control of donor and acceptor crystallization”的最新研究成果。该成果报道了一种混合溶剂加工策略,有效调控了非稠环受体与聚合物给体的相分离纤维形貌,实现了器件效率的突破。论文通讯作者是朱磊、薄志山、刘烽;第一作者是曾瑞、张明、王晓东。

非稠环电子受体(NFREAs)是一类具有高性价比的N型有机半导体材料,通过碳碳单键扩展其主链,具备更简单的合成路线,降低了材料成本。然而,这类分子构架单元平面性较低,减弱了分子间π-π堆积作用,结晶性能较低,易于与给体聚合物形成大尺度共混相区,不利于载流子的传输。这些原因使得非稠环受体的太阳能电池的能量转换效率较低,一般在16%以下,显著低于稠环受体的最高光电转换(~20%)。构建具有良好结晶性质与相分离行为的互穿网络活性层形貌,实现高效率光子解离与载流子传输,是提升非稠环受体有机光伏电池性能的关键。

构筑低结晶性材料纳米尺度互穿网络相分离,并提高组分材料的结晶性质,需要抑制材料热力学互溶性并诱导其纤维结晶性,这是动力学路径调控可以实现的目标。项目团队建立了一种较为实用的共混溶剂动力学路径控制方法:平衡快挥发良溶剂与慢挥发不良溶剂的溶度性质与比例,诱导共轭聚合物在适度不良溶剂中形成纤维结晶,诱导非稠环受体在纤维表面与间介逐步取向与结晶,最终形成双纤维结构互穿网络薄膜,解决给受体材料互溶性强与结晶性差的问题。固态添加剂是形貌调控中的一个关键因素,它驻留在干湿临界态的光活性层薄膜中,在给体聚合物纤维框架下有效增强了非稠环受体材料的结晶性。基于这一套调控策略,团队成功地将非稠环受体有机光伏效率提升至19.02%,获得大幅提升。

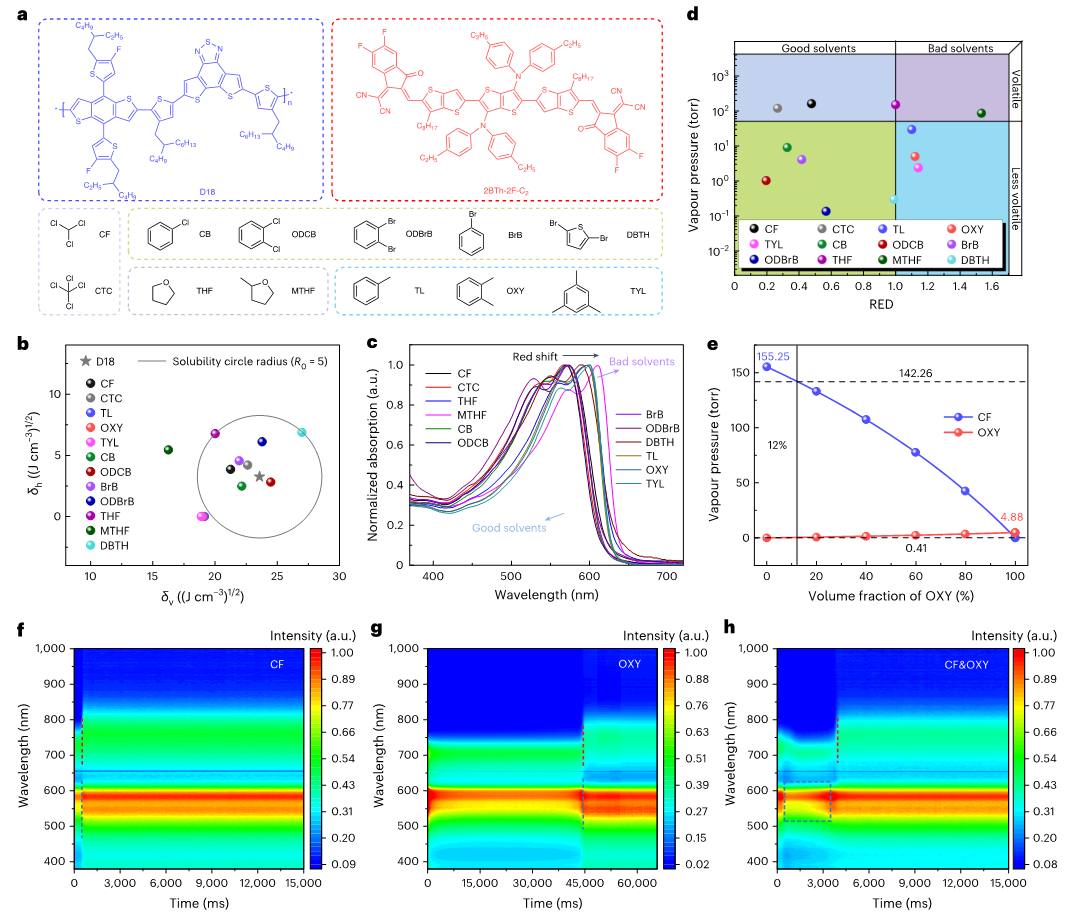

图1:光活性层材料和溶剂的选择。

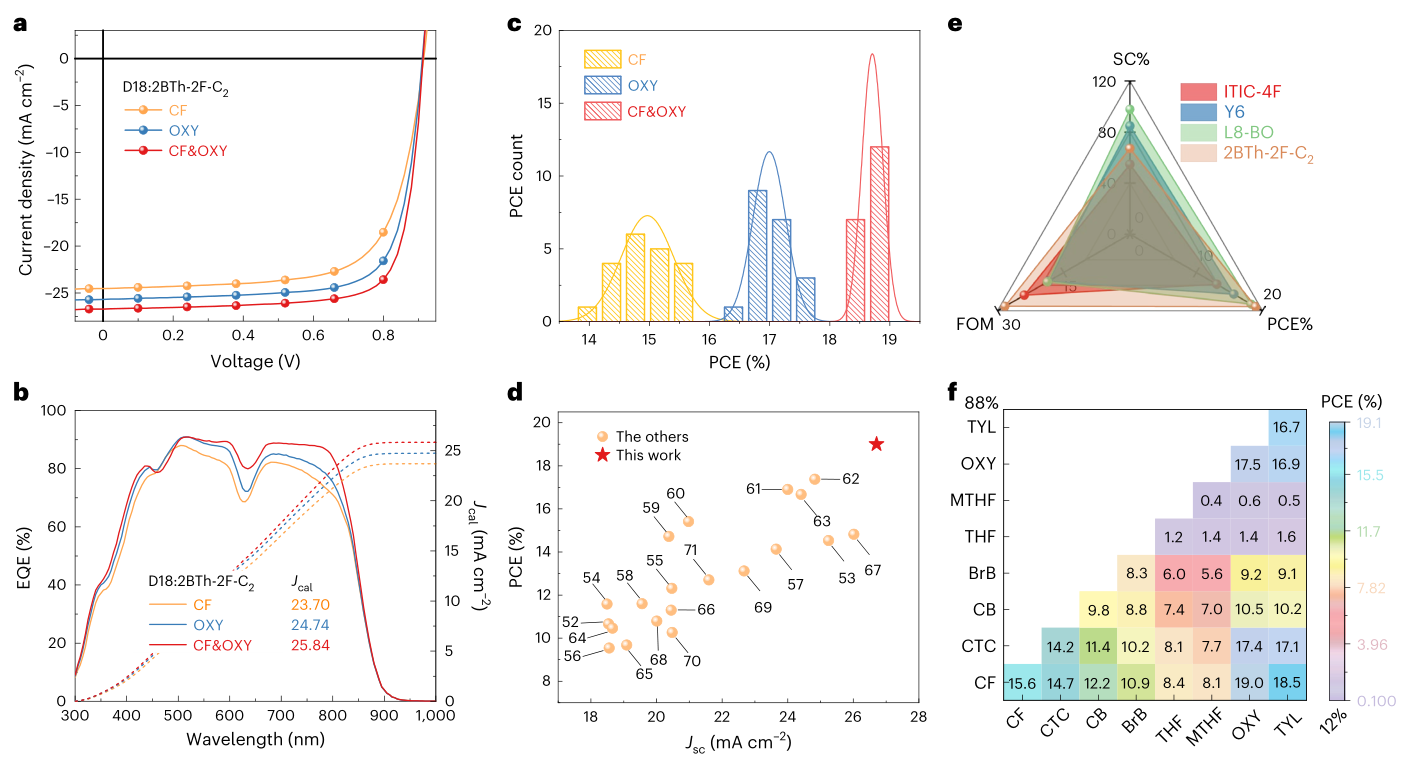

图2:器件性能表征和统计。

图3:薄膜纤维形貌表征。

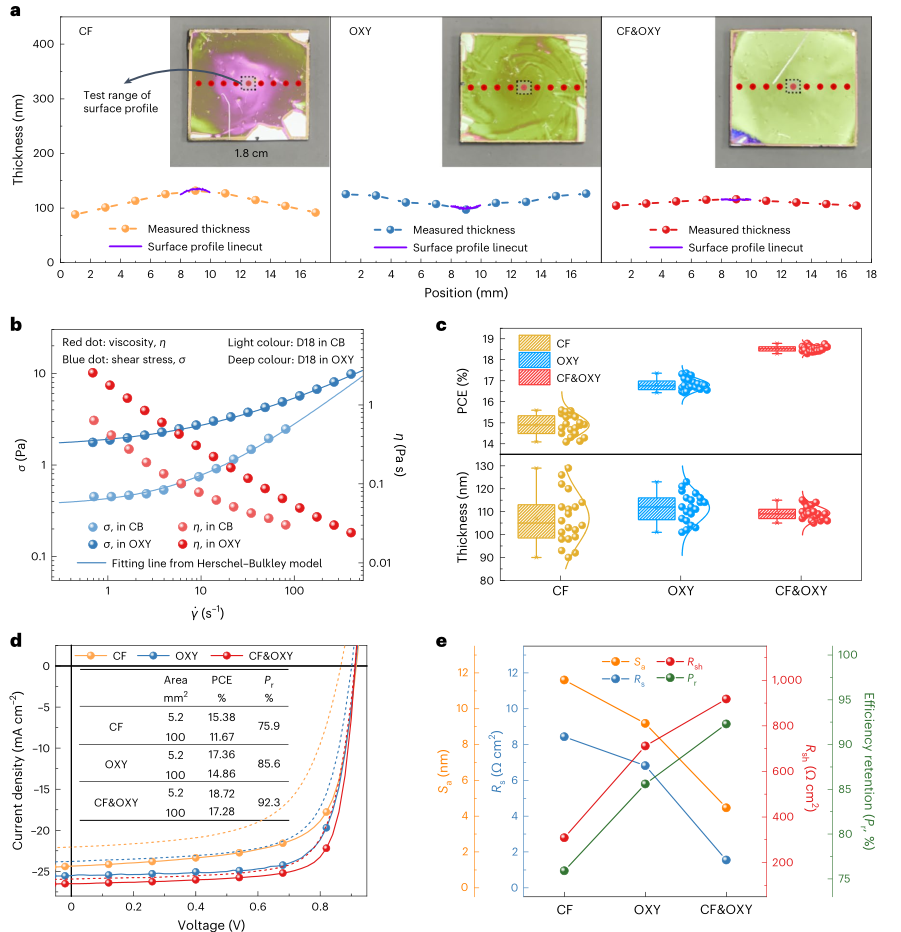

图4:流变性质与大面积器件制备。

该方法灵活地运用了不同材料在不同溶剂中的溶解性质的差异,并且通过挥发性调控在动力学路径上有效实现了不同材料的分步式形态调节,在成膜动力学上获得突破,解决了非稠环受体体系形貌优化的难题,并且能够实现制备面积放大时薄膜的平整性,减小了器件面积放大时的效率下降,为高效率有机太阳能电池的制备提供了新思路。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41560-024-01564-0