传统的有机半导体化学掺杂方法依赖高反应性强掺杂剂,导致掺杂副产物多、掺杂效率不易控制以及掺杂稳定性不高,限制了其广泛应用。为了应对这一难题,瑞典林雪平大学有机电子实验室Simone Fabiano、杨驰远展示了一种创新的光催化掺杂技术,利用空气作为弱掺杂剂,在室温下进行高效掺杂。该方法使用可循环再生且空气稳定的光催化剂,仅消耗抗衡离子盐和空气或胺类等弱掺杂剂,实现了有机半导体的p型、n型及协同的p/n掺杂,展示了该掺杂方法的普适性,有望显著提升有机电子器件的性能和稳定性。

2024年5月15日,相关成果以“Photocatalytic doping of organic semiconductors”为题发表在Nature《自然》期刊上。论文通讯作者是瑞典林雪平大学副教授Simone Fabiano和助理教授杨驰远,第一作者是博士后金文龙。

化学掺杂在优化各种基于有机半导体的器件性能中起到了关键作用,包括发光二极管、光伏器件、热电器件、场效应晶体管和电化学器件。尽管已经存在许多能够实现强效化学掺杂的方法,但它们通常依赖于使用强氧化剂和还原剂(掺杂剂)通过直接电子转移过程来改变有机半导体的氧化还原状态。然而,一些最常研究的掺杂剂是特制的且价格昂贵,这些强反应性掺杂剂在掺杂过程中会被直接消耗,且容易产生副产物,降低掺杂稳定性。这对其掺杂有机半导体的广泛应用构成了挑战。利用广泛可得、价格低廉的弱掺杂剂可以部分解决这些问题,但它们通常需要热激活、辐射激活或金属催化的键裂解来激活。此外,目前还没有一种掺杂剂能够同时进行有机半导体的氧化(p型掺杂)和还原(n型掺杂)。因此,开发一种使用广泛可得掺杂剂的掺杂策略对于增强半导体器件的工艺兼容性和稳定性至关重要。

为了解决上述问题,作者提出了一种前所未有的有机半导体光催化掺杂概念,使用有机光催化剂在光照激发态下夺取有机半导体的电子来实现p型掺杂,之后还原态的光催化剂在弱p掺杂剂的作用下再生进入催化循环;或者有机光催化剂在光照激发态下夺取弱n掺杂剂的电子变成还原态,之后给与有机半导体电子来实现n型掺杂,自身回复到基态进入催化循环。该方法提供了一种简单且高效的溶液处理过程,并在室温下进行。通过调整光照剂量,可以轻松控制掺杂水平。与依赖于在掺杂过程中被消耗的高反应性掺杂剂的传统方法相比,光催化掺杂使用可循环再生且空气稳定的光催化剂(PC),仅消耗抗衡离子盐和弱掺杂剂,如空气中的氧气或者胺类化合物。这种光催化方法具有通用性,适用于各种有机半导体,能够产生高电导率的p型、n型半导体;甚至能不消耗弱掺杂剂,仅消耗抗衡离子盐的情况下将p型半导体的电子转移至n型半导体,实现协同的p/n掺杂。此外,它还能够在不负面影响半导体堆积结构的情况下,合理地选择掺杂抗衡离子。

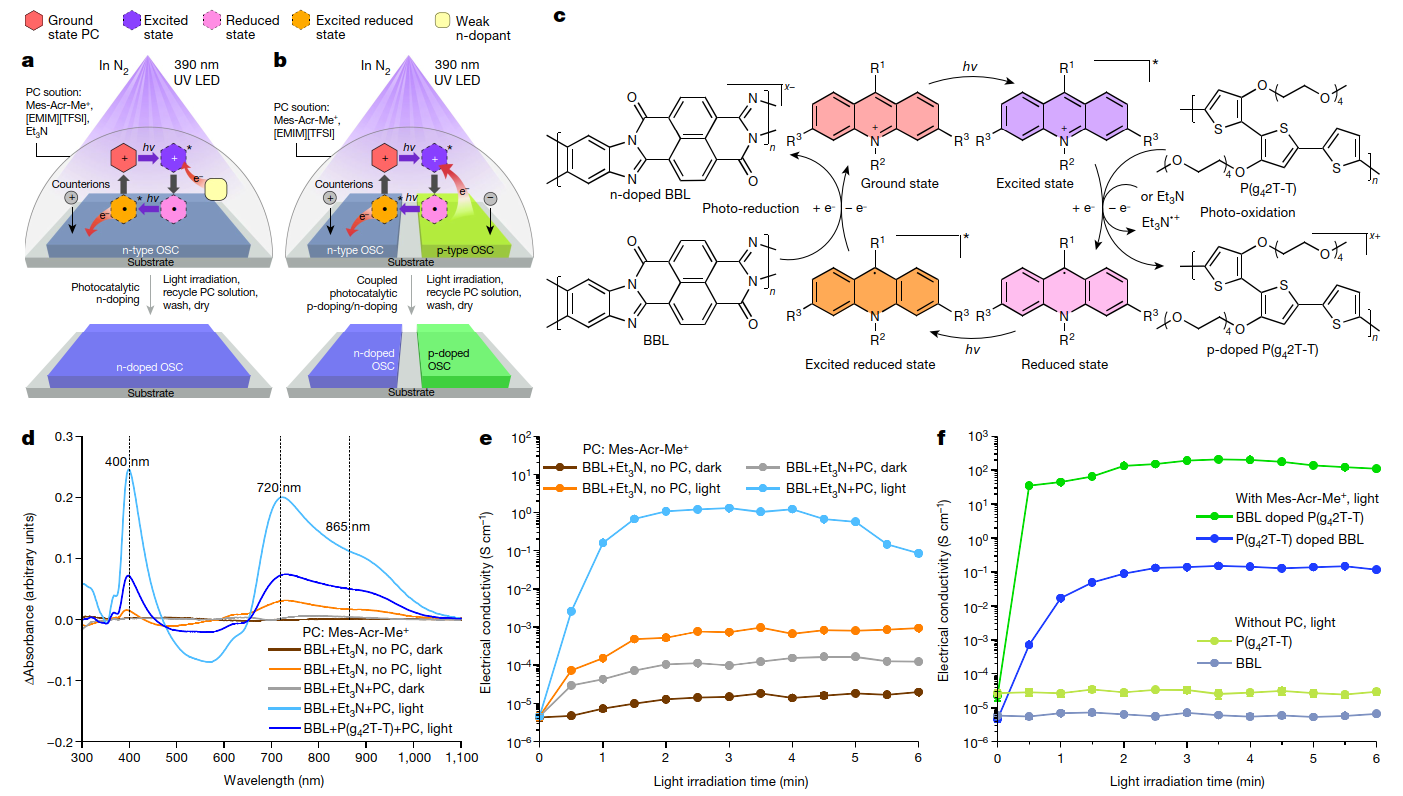

图1:光催化掺杂概念、光催化掺杂循环以及光催化剂(PC)、弱掺杂剂、对离子盐和有机半导体(OSC)的化学结构。

图2:光催化掺杂的过程和代表性有机半导体PBTTT的光催化p型掺杂。仅在光催化剂、光照同时存在的条件下才能发生有效的掺杂。

作者通过系统性的原位瞬态吸收光谱和荧光光谱研究,证明了光催化剂在催化循环中的四种状态:基态、激发态、还原态和激发还原态。作者证明了在有机半导体的p型掺杂的光致电子转移的过程中,电子从基态的有机半导体转移至激发态的光催化剂主导整个过程。研究人员进一步探索了6种p型有机半导体和5种光催化剂的30种组合,证明了光催化掺杂的普适性,并指出有机半导体基态和光催化剂激发态之间的能极差对光催化掺杂的效率起决定性的作用。

图3:光催化p型掺杂的机理研究和普适性研究。

图4:光催化n型掺杂以及光催化的协同的p/n掺杂。

最后,研究人员研究了有机半导体的光催化还原(n-掺杂)以及协同的光催化p/n掺杂。作者使用三乙胺作为弱n型掺杂剂,在光照下转化光催化剂至还原态,之后光照继续激活至活性更高的激发还原态,实现对n型半导体BBL的有效掺杂。作者进一步将三乙胺替换成p型半导体P(g42T-T),在光催化下实现了电子从P(g42T-T)转移至BBL,获得了稳态的p掺杂的P(g42T-T)的n掺杂的BBL,并开发了基于上述协同光催化p/n掺杂的聚合物热电发电机。

总之,该研究提出了一种全新的利用空气作为等弱掺杂剂在室温下高效光催化掺杂的概念。这一方法不仅适用于各种有机半导体和光催化剂,还能实现超过3000 S cm-1的电导率。此外,研究还展示了光催化还原(n-掺杂)以及协同的p/n掺杂示例,在掺杂过程中,用于维持电荷中性的抗衡离子盐是唯一消耗的化学物质。这种光催化掺杂方法为有机半导体掺杂技术的发展和下一代有机电子器件的开发提供了巨大的潜力,标志着该领域的重要进展。研究成果有望在未来推动有机电子器件性能的进一步提升,开辟新的应用前景。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07400-5