究竟是什么促使我们入睡?答案或许不仅存在于大脑之中,更源于大脑与肠道微生物之间复杂的相互作用。近日,华盛顿州立大学的新研究提出了理解睡眠的新范式,研究表明存在于细菌网状细胞壁中的肽聚糖(PG)与睡眠周期密切关联。相关研究发表于《神经科学前沿》。

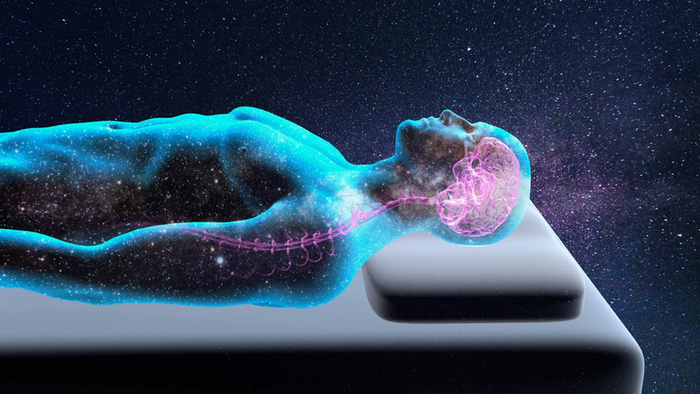

新研究表明,微生物对睡眠的重要性可能与神经元本身相当。图片来源:Shutterstock

新研究表明,微生物对睡眠的重要性可能与神经元本身相当。图片来源:Shutterstock

?

这些发现推动了一个在华盛顿州立大学酝酿多年的更宏大假说的更新,该假说认为睡眠源于人体睡眠调节系统与体内大量微生物之间的信息交流。“这为我们已有的认知增添了新的维度。”华盛顿州立大学博士生Erika English表示。

这种将睡眠视为“共生整体状态”产物的观点,正与越来越多证据表明肠道微生物组在认知、食欲、性欲等活动中扮演重要角色的研究趋势相契合。这一视角颠覆了传统以大脑为中心的认知模型,并对我们理解进化以及未来开发睡眠障碍疗法具有重要意义。

近期关于PG的发现为该假说提供了佐证,并指出细菌细胞壁产物可能在睡眠调节中发挥作用。已知注射PG能促进动物睡眠,但传统观点一直认为PG不会自然迁移至大脑。English发现PG及其参与信号传导的受体分子存在于大脑不同区域,其浓度水平随昼夜时间和睡眠状态而变化。

这篇论文融合了两种主流观点:一种认为睡眠由大脑和神经系统调节;另一种关注“局部睡眠”,将睡眠视为全身小型细胞网络中睡眠样状态积累的结果。

新假说则整合了这两种理论,提出睡眠是人体与其常住微生物这两个自主系统相互作用、相互重叠的结果。“并非非此即彼,而是两者共同作用。它们必须协同工作。”English说,“睡眠确实是一个过程。它在不同细胞和组织层级以不同速率发生,并通过广泛协调而产生。”

微生物组与行为之间的关联正在多个研究领域显现,表明肠道形成的微生物在人类基本行为中发挥重要作用。这项工作颠覆了传统的人类神经学观点,指出神经系统运作并非完全自上而下(即大脑决策的结果),而是自下而上(即由微小生物驱动)。

此前有研究发现,我们体内存在着完整的微生物群落。这些微生物的进化史比任何哺乳动物、鸟类或昆虫都悠久得多,长达数十亿年。研究认为睡眠进化始于远古时代的细菌活动及休眠周期,而当时驱动这一周期的分子与如今驱动认知的分子密切相关。

English的研究拓展了已知的细菌与睡眠关联,包括睡眠模式影响肠道微生物组功能、细菌感染导致嗜睡等现象。“既然世界已经认识到微生物的重要性,现在正是拓展我们理解‘我们如何与微生物交流’以及‘微生物如何与我们交流’的绝佳时机。”她表示。

相关论文信息:https://doi.org/10.3389/fnins.2025.1608302

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。