四川是全国生猪第一大省,绵阳市三台县又是全省生猪调出大县,常年出栏180余万头,国家级核心育种场、省级示范场星罗棋布。然而,入夏以来,四川盆地出现持续38℃以上高温高湿天气,部分规模场母猪受胎率下降5%—8%,公猪精子畸形率飙升至冬季的1.7倍,热应激已成为制约当地生猪产业稳产增效的突出瓶颈。

为切实解决养殖户“高温减产”的燃眉之急,四川农业大学川猪种质资源挖掘与创新利用团队近期将实验室搬到了三台县现代农业产业园,深入3家国家级核心育种场和5个家庭农场,围绕“持续高温对猪场生产性能的影响与应对”开展暑期社会实践的同时将论文写在了产业一线,通过现场监测、采样检测、数据库分析、耐热应激产品研发、技术指导等,将团队研究成果转化为可复制、可落地的“抗热应激工具箱”,为生猪产业“把脉问诊、精准开方”。

实践期间,师生们在圈舍内架设红外测温与智能监测设备,实时记录猪只体温、呼吸频率及行为变化,帮助养殖户第一时间掌握热应激程度。针对采食量下降、精液质量受损等问题,团队现场提出抗应激日粮优化建议,指导合理调整饲喂时间与配种节奏,并示范低成本降温改造,现场向养殖户发放“口袋指南”,养殖户只需对照当天温度,即可快速决策“停采精”或“加稀释”,切实把课堂搬到猪舍,把技术送到栏位。

团队成员对圈舍猪只进行性能检测 曹宇豪供图

团队成员对圈舍猪只进行性能检测 曹宇豪供图

?

产业一线“把脉问诊”过后,团队在生猪产业园内“精准开方”。甘麦邻教授用通俗语言向3家生猪养殖企业、150余名养殖户、基层兽医讲解高温季节饲养管理要点,并开通线上咨询平台,方便农户随时提问、即时获得专家解答。在专家指导下,团队成员开展周边共享公猪站精液质量提升项目,推出“夏季精液运输最优模式”,配套“需求有效精子数-最优精液体积”模型,结合猪场实测数据、采集样品挖掘热应激关键效应因子,研发配套产品投入产业。

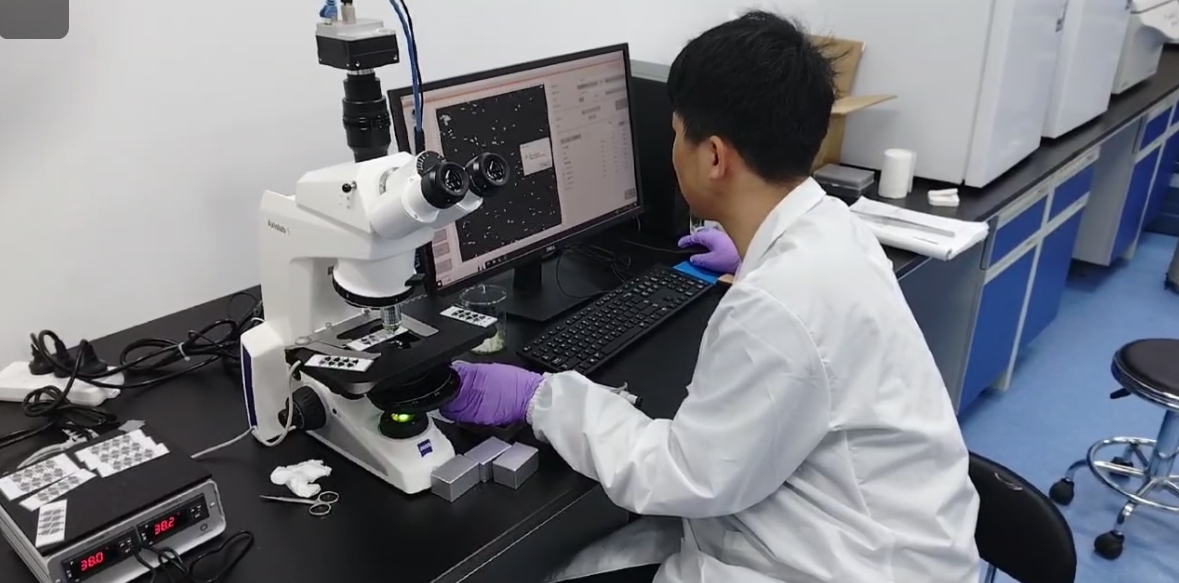

团队成员对异常猪精液进行检测 吴启杭供图

团队成员对异常猪精液进行检测 吴启杭供图

?

“把实验室成果转化为农户听得懂、用得上的实用技术,是科技助农的初心。”团队队长吴启杭表示,此次三台之行让成员们深刻体会到高温给生产带来的现实压力,也验证了“课堂—实验室—猪舍”贯通培养模式的成效。下一步,团队将把三台县纳入长期跟踪服务网络,持续回传监测数据、优化技术方案,以实际行动服务“三农”,为四川建设国家优质商品猪战略保障基地贡献力量。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。