导读

量子点发光二极管(QLED)的叠层技术通过垂直集成多个发光单元,理论上可实现器件亮度与效率的线性倍增,为超高清显示及固态照明领域带来革命性机遇。然而,传统溶液法制备的叠层 QLED 长期面临三大技术壁垒:1)中间电气连接层,界面能级失配导致的电荷注入困难; 2)溶剂正交性失效引发的膜层互溶,破坏界面质量; 3)多轮热退火工艺造成的器件损伤,严重制约了其性能的提升和长期稳定性。针对这一行业痛点,陈树明教授团队创新提出“面对面集成”叠层器件架构。该策略通过分立式优化顶发射单元与透明单元的光效特性和电荷传输性能,再通过高精度对位实现双单元的空间耦合,打破了传统串联结构的物理与工艺限制。该结构可支持串联、并联及全彩可调三种工作模式,在亮度与效率方面均实现突破,成功构建出创纪录的高性能叠层QLED。相关研究成果以“Face-to-face integrated tandem quantum-dot LEDs with high performance and multifunctionality”为题发表在国际光学顶尖期刊《Light: Science & Applications》。该研究得到了国家自然科学基金面上项目、深圳市基础研究项目的资助。

研究背景

QLED因发射光谱可调、色彩饱和度高及可溶液加工特性等优势,被视为下一代显示与照明的核心技术。随着高端应用场景对亮度、效率要求的提升,单层QLED已逐渐逼近理论效率极限(如红光QLED的EQE高达37.5%),叠层结构成为进一步提升发光性能的新路径。然而传统串联叠层QLED的实际性能仍远低于预期,原因如下: 1)中间电气连接层,界面能级失配导致的电荷注入困难; 2)溶剂正交性失效引发的膜层互溶; 3)多次退火工艺造成的器件损伤,严重制约了其性能的提升和长期稳定性。目前最高的叠层红光QLED的EQE仅49%,更关键的是,许多高性能叠层QLED依赖真空蒸镀工艺,与低成本的溶液法不兼容。因此,开发一种既高效又稳定、同时兼容溶液工艺的叠层QLED结构,是推动其走向产业化的核心课题。

研究亮点

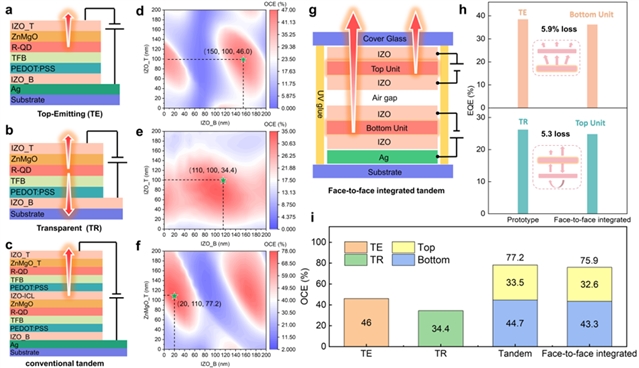

如图1所示,研究团队通过光学仿真系统地对比了传统叠层QLED与新型面对面集成结构的光耦合效率(OCE)。通过精密光学微腔设计,使底部单元和顶部单元分别具备高反射率和高透过率(在630 nm波长下均接近95%),最大化提升光利用率。经严格计算和验证,这种面对面集成结构的OCE为75.9%,与传统叠层器件的OCE(77.2%)相媲美,并且该结构制造工艺更具灵活性,显著减少了层间互溶风险和叠层工艺步骤,通过高精度对位实现两个单元的空间垂直耦合。两个器件相互封装,并不会引入额外的光学元件而造成损耗。

图1. 面对面集成的叠层QLED的光学性能分析。

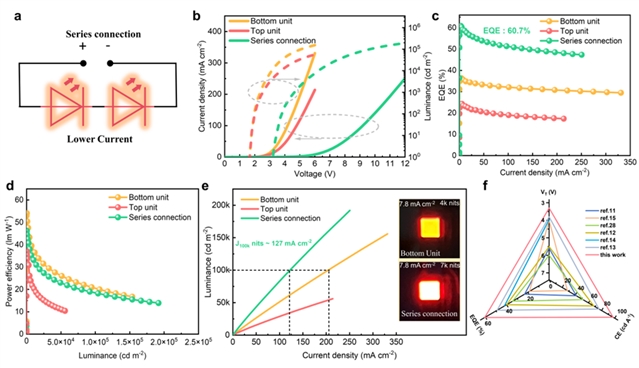

在串联工作模式下,该叠层QLED展现出几乎理想的电学特性:其启亮电压为3.3 V,正好等于上下单元启亮电压之和,说明连接层实现了优异的电气连接。在相同电流密度下,亮度显著优于常规QLED,图2f展现了本文与其他文献报道的叠层QLED的各项关键性能指标对比,该叠层QLED的EQE突破60.7%,刷新领域内已报道叠层器件的最高记录。

图2. 串联模式的叠层QLED的性能表现。

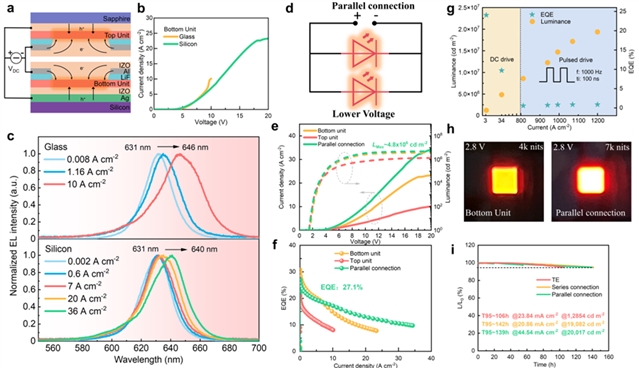

团队探究了面对面集成的叠层QLED在实现超高亮度的潜力,通过匹配具有优良导热性能的衬底(底部单元为硅衬底、顶部单元为蓝宝石衬底),可以有效地减少内部热量的积累以便器件稳定地工作在大电流密度下。同时,通过引入金属辅助电极降低电压损耗。在并联模式下,器件可工作在高达20 V的电压和35 A/cm²电流密度的条件下,最终其发光亮度突破4.8×106 cd/m²。为进一步挖掘器件潜能,使用搭建的脉冲电源进行驱动,器件在脉冲间隔期间可以更好地散热。在采用1 kHz、100 ns脉宽的脉冲驱动后,峰值电流密度进一步提升至1200 A/cm2,瞬时亮度超过1×107 cd/m²,实现1.66 J/cm2的单脉冲输出光能,具备用作高性能光泵激发源的潜力。

图3. 并联模式的叠层QLED的性能表现。

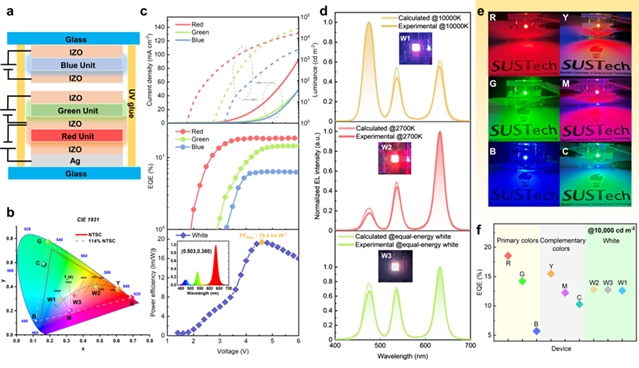

图4a展示的结构创新性地红、绿、蓝三原色QLED单元垂直集成,且各单元可独立驱动,从而实现对颜色、亮度及色温的精确调节。结合光谱拟合与色度反演方法,团队可在预设色坐标下精准匹配RGB子单元驱动电压,实现114% NTSC的超广色域覆盖。如图4d所示,得到的器件白光光谱与预测的光谱非常吻合,说明这种调节模式的可靠性。这种结构在智能照明、个性化氛围光等场景中展现出强大的可拓展性。

图4. 全彩可调QLED的实现。

总结与展望

本研究打破了传统叠层QLED在工艺与结构上的多重限制,通过“面对面集成”的思路,成功实现了高性能叠层QLED。得益于其优异的性能和多功能特性,该方法有望加速 QLED 技术在照明产业中的应用进程,也为QLED向光动力治疗、光泵浦激发和光催化等新兴领域延伸打下了坚实基础。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01835-9

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。