|

|

|

|

|

审稿人惊呼“怎么做到?”“中国造”团队破解世界难题 |

|

|

文|《中国科学报》记者李晨阳

全世界每6对夫妇,就有一对面临不孕不育的困扰,其中接近一半是丈夫出了状况。

弱精症(精子运动能力缺陷)是男性不育最常见的原因之一,其发病率正在不断上升,成为威胁人类生存发展的一大世界难题。“小蝌蚪”为什么游不动了?多年来,世界各地科研团队深入探究,却因精子运动机制极其复杂,导致许多基础问题悬而未决。

近日,中国科学院生物物理研究所孙飞课题组联合北京师范大学教授陈苏仁、重庆市妇幼保健院黄国宁/林婷婷等团队,在国产学术期刊《细胞研究(Cell Research)》上发表一项重要成果,为弱精症的精准诊疗提供了新的见解。

论文投稿期间,3位审稿人均给出积极评价。其中一位特别指出,文章在目标分子结构解析分辨率方面“取得重大突破(made great progress)”:团队将最高分辨率提升至5.5 ?,而此前国际同类研究长期停留在26 ?以下。这位审稿人忍不住追问:你们究竟实现了哪些关键改进(key improvements)?

“秘诀其实是团队十余年的技术累积,让我们完成了外国同行也很难实现的研究成果。”论文共同第一作者、生物物理所研究员朱赟对《中国科学报》说。

孙飞研究组合影

破解生命之初的动力密码

精子不仅外形酷似蝌蚪,运动方式也颇为相似:其动力主要由“尾巴”——鞭毛提供。

精子鞭毛是哺乳动物体内一种特殊的纤毛类型,与呼吸道纤毛、输卵管纤毛、脑室纤毛等同属于动纤毛。尽管分布部位迥异,但它们有着相似的“9+2”轴丝结构,即由9组微管二联体围绕2条中央微管(C1、C2)构成,通过动力蛋白臂所介导的轴丝双联微管相互之间滑动,进而产生运动。

![]()

![]()

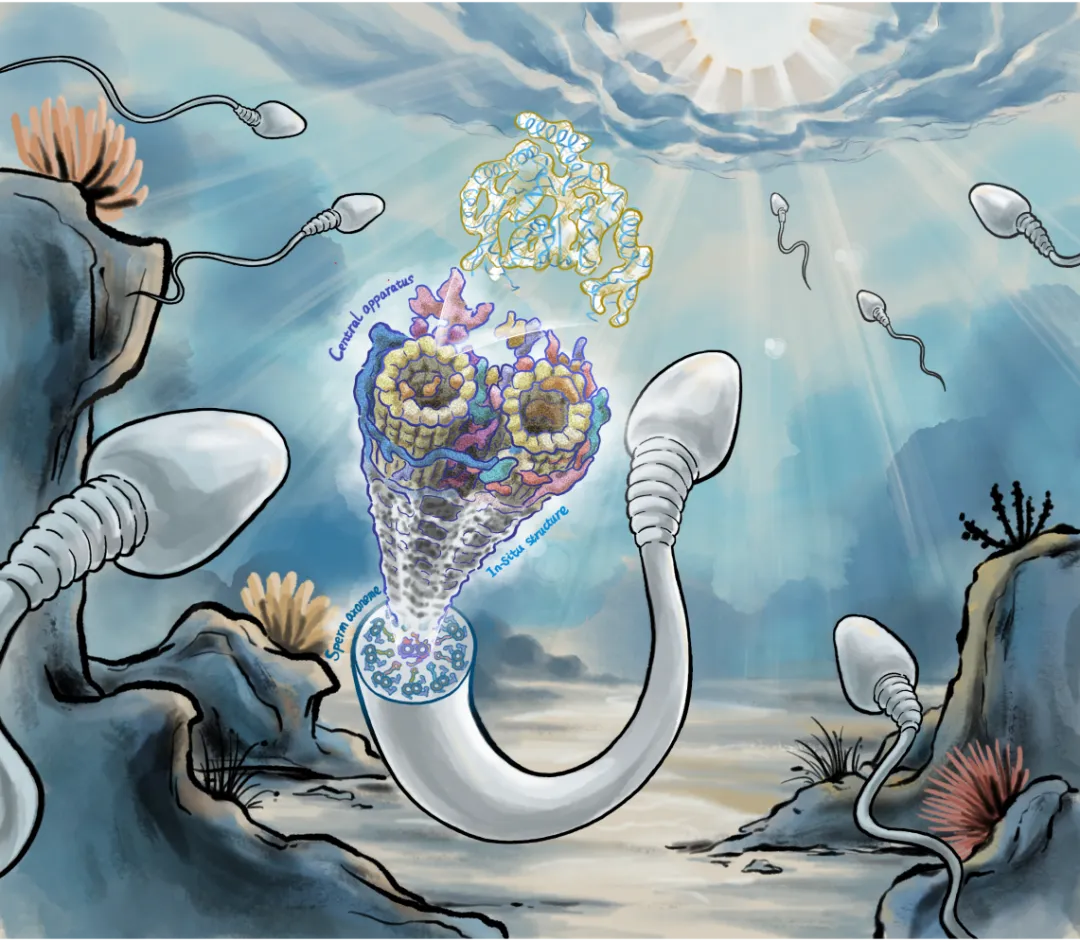

精子鞭毛轴丝中央微管的示意图(图为科学网“科学可视化”团队制作)

“轴丝复合体可谓整个生物界最复杂的大分子机器之一,研究难度极高。”朱赟说。

在此之前,人们对“9+2”结构中的“9”(9组微管二联体)及其附属结构的分子组成的认识相对深入;相较之下,对高等动物体内关键却神秘的“2”——2条中央微管的精细结构组成认知甚少,而它们正是轴丝运动的中枢。

为攻克这一关键科学难题,孙飞研究团队与合作伙伴通力协作,创新性地运用“高分辨原位结构解析+动物模型验证+临床数据分析”的多维研究体系,首次系统揭示了哺乳动物精子轴丝中央微管的精细组装机制,并深入阐明了相关精子运动障碍的致病机理。

研究过程中,几个团队充分发挥了各自的专业优势:北京师范大学陈苏仁团队构建了Cfap47基因敲除小鼠并分析了其精子表型;重庆市妇幼保健院黄国宁/林婷婷团队检测并分析了弱精症患者的临床数据和CFAP47基因测序结果;孙飞团队则凭借在冷冻电镜原位结构解析领域的丰富经验,完成了样品制备、数据采集、结构解析、模型搭建与分析等工作。

研究团队协同攻关,最终成功解析出这个包含466个蛋白亚基的超大分子复合体的精细原位结构,其组装精密程度令人叹为观止。尤为重要的是,该研究首次鉴定出8种全新的中央微管组成蛋白,为相关领域的研究开辟了新的方向。

在此之前,虽然科学家已经知道中央微管中有两个关键组分——CFAP47和HYDIN,但它们的具体作用机制一直是个谜。实验表明,敲除CFAP47会导致小鼠精子游速显著下降;而移除HYDIN的后果更为严重,胚胎可因脑室纤毛运动不足引发脑积水,最终致死。

然而,这两种蛋白究竟如何发挥作用,长期以来一直如置于黑箱。传统技术只能推测它们大致“长什么样”。

直到看到本次研究的结果,大家才恍然大悟,原来这两个蛋白以柔性链状方式,将原本并行的两根中央微管“捆”成一体。而传统的单颗粒冷冻电镜要求先将样品分离纯化,在这个过程中两根中央微管会被迫拆分,这条“链”也随之断裂。唯有通过高分辨率原位冷冻电镜,才能在天然环境中捕捉其真容。

“只有获得足够高分辨率的原位结构信息,才能让这样的生物大分子在细胞的天然环境中现出原形,从而揭示生命中更深层次的秘密。”朱赟说。

论文发表后,国内外很多专家给予高度评价。中国科学院院士,清华大学生命科学学院教授隋森芳指出,这项研究是可视蛋白质组学研究的一个范例。而未来相关技术的进一步发展,将为弱精症等疾病的诊疗带来重要变革。

中国科学院生物化学与细胞生物学研究所朱学良研究员则指出,这项工作是多细胞生物中首个报道的纤毛中央器精细结构,其重要性不言而喻。研究纤毛结构、组分、工作机理和功能,不仅加深我们对生命活动的认识,还有助于纤毛病的产前筛查、诊断,甚至治疗。

国际知名轴丝结构专家Khanh Huy Bui后续也在《细胞研究》上发表了一篇点评文章指出,“这一全面的结构性与机理性洞见,为理解与轴丝结构相关的生育障碍及其他人类纤毛病提供了一个基本框架,同时也展示了一种先进的综合研究方法……这为未来利用原位结构生物学技术诊断人类疾病开辟了道路。”

一条少有人走的路

传统的结构生物学往往需要先对分子进行拆解,再进行观测,此时很多分子的自然形态和生物活性已经被改变了,因此有时被同行戏称为“死物学”。

在嘈杂的争论声中,孙飞默默选了一条“少有人走的路”:做原位结构生物学,看清天然状态下的生物分子。

从简历上看,孙飞是不折不扣的“土博”。从南京大学本科毕业后,他进入清华大学医学院,师从中国科学院院士饶子和攻读生物物理学博士;之后在饶子和的大力支持下,来到中国科学院生物物理研究所开展独立研究工作,并在研究所里的蛋白质科学研究平台生物成像中心担任首席科学家。

![]()

![]()

孙飞

尽管不曾长期出国留学,孙飞始终与国际前沿同频。早在十几年前,他就意识到,当时的国际主流是通过分离纯化出生物大分子样品,进而用冷冻电镜进行观测的技术,不能完全代表结构生物学的发展方向。他认为这个学科未来一定会发展“原位结构解析”技术,在天然环境中直击分子本貌。

为了实现这个目标,孙飞团队埋头开展了许多工作。他们在国际上较早研发了冷冻聚焦离子束技术,解决了原位制样的技术瓶颈;开发了组织样品冷冻含水切片制备技术,让原位结构生物学的观察对象不再仅限于单细胞,而是更接近于生理状态下的生物组织;为了让冷冻电镜制样实现精准定位、靶向聚焦,他们发明了基于原位荧光实时监控的靶向聚焦离子束加工技术;为了处理原位结构解析获取的海量数据,他们还开发了多种先进的算法,其中有一个算法,就是专门为这次的研究设计的。

![]()

![]()

生物成像中心团队

在冷冻电镜中,有个不起眼的小东西——用来承托样品的金属载网。但就是这么一个小玩意儿,多年来我国科学家都需要高价从国外进口。为此孙飞团队研发出一系列性能优良的载网,目前已在国内实现了产业化。

迄今为止,孙飞团队已经建立了原位冷冻电镜样品制备、数据收集和结构解析的全链条流程,并由此催生了一批重要的科学成果。

“孙老师做事有个原则,就是不喜欢摘取低垂的果实,而是优先去做那些正确而艰难的事情。最开始建立原位结构研究技术体系时,经常是东一点、西一块的小突破和小积累,看起来没有什么显示度,在当时的科技评价标准下也比较吃亏。但孙老师坚持了十几年,像燕子衔泥、蚂蚁筑巢一样把整个体系搭建了起来。现在我们看到的源源不断的成果涌现,都是建立在这个基础上的。”朱赟说。

作为孙飞团队的一员,朱赟对高水平科研仪器自给自足的重要性感触极深,“我们不能指望光靠国外买来的仪器设备和技术体系做出世界一流的成果。首先,别人不会把最新、最好的东西卖给你和教给你;其次,如果一直用别人卖给你的装备和教给你的技术搞研究,那真正的原始创新和重大突破又怎么轮得到你来实现呢?”

![]()

![]()

朱赟

打破“两头在外”,践行自立自强

这篇论文被期刊接收时,刚好赶上端午节,各大媒体平台都在推送如火如荼的龙舟比赛。

看着千帆竞渡的热闹场面,论文作者们灵机一动:哺乳动物的精子岂不也是一场赛舟?让它们分出胜负的,不正是动力系统的差距吗?

那些奋力划桨的船员,就像精子鞭毛内部活跃运动着的微管二联体;而最引人注目的鼓手,正像发挥着关键作用的中央微管。这一创意融入了这幅带着浓浓中国风的图画,后者成为当期《细胞研究》杂志的封面。

![]()

![]()

![]()

![]()

《细胞研究》2025年8月刊封面(图为科学网“科学可视化”团队制作)

“仪器买进来,文章发出去”——这种“两头在外”的现象,一直是中国科技创新事业的一大痛点。

而孙飞团队十余年的求索,和正在取得的一系列成果,正是中国科学家自立自强、勇于破局的一个缩影。他们没有选择“短平快”的路径去追逐国际热点,反倒把冷板凳坐成了孕育创新突破的温床。

2024年1月,孙飞和中国科学院院士徐涛带领广州研发团队,成功研制出拥有自主知识产权的首台国产场发射透射电子显微镜TH-F120,为我国在材料科学、生命科学、半导体工业等前沿科学及工业领域的高质量发展提供有力支撑。2024年3月,孙飞担任中国科学院广州生物医药与健康研究院副院长(主持工作)。

如今,孙飞正带领广州团队继续推进国产电镜的研发事业,更多“made in China”的高端成像设备已在路上,准备走向全球。

相关论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41422-025-01135-2

文中图片均由受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。