5月14日,《自然-通讯》在线发表了中国科学院广州地球化学研究所研究员张干团队同合作者最新成果。他们在国家自然科学基金重点项目和青年项目等的资助下,以典型新污染物——有机磷酸酯为研究对象,研究揭示了气溶胶液相化学对有机磷酸酯形成/转化的影响机制,为以有机磷酸酯为代表的新型化学品污染管控提供了新的启示。

化学品风险管控是我国新污染物治理行动计划的核心内容。现行对大多数化学品的污染管控,主要针对其母体和一次排放源,而较少考虑其环境转化产物所可能带来的生态和健康风险。然而,一些低毒性的母体化合物或前体物,在环境中可发生化学转化,产生高毒性的二次污染物。作为传统溴代阻燃剂的替代品,有机磷酸酯被大规模应用于电子、建材等领域,其全球产量高达100万吨。有机磷酸酯也是我国重点城市大气中含量最高的化学品污染物之一。大气中有机磷酸酯既可能来源于直接排放,也可能由其前体物——亚磷酸酯抗氧化剂转化生成。目前,对于我国城市大气中有机磷酸酯的来源途径、及其形成/转化机制的认识依然不足。

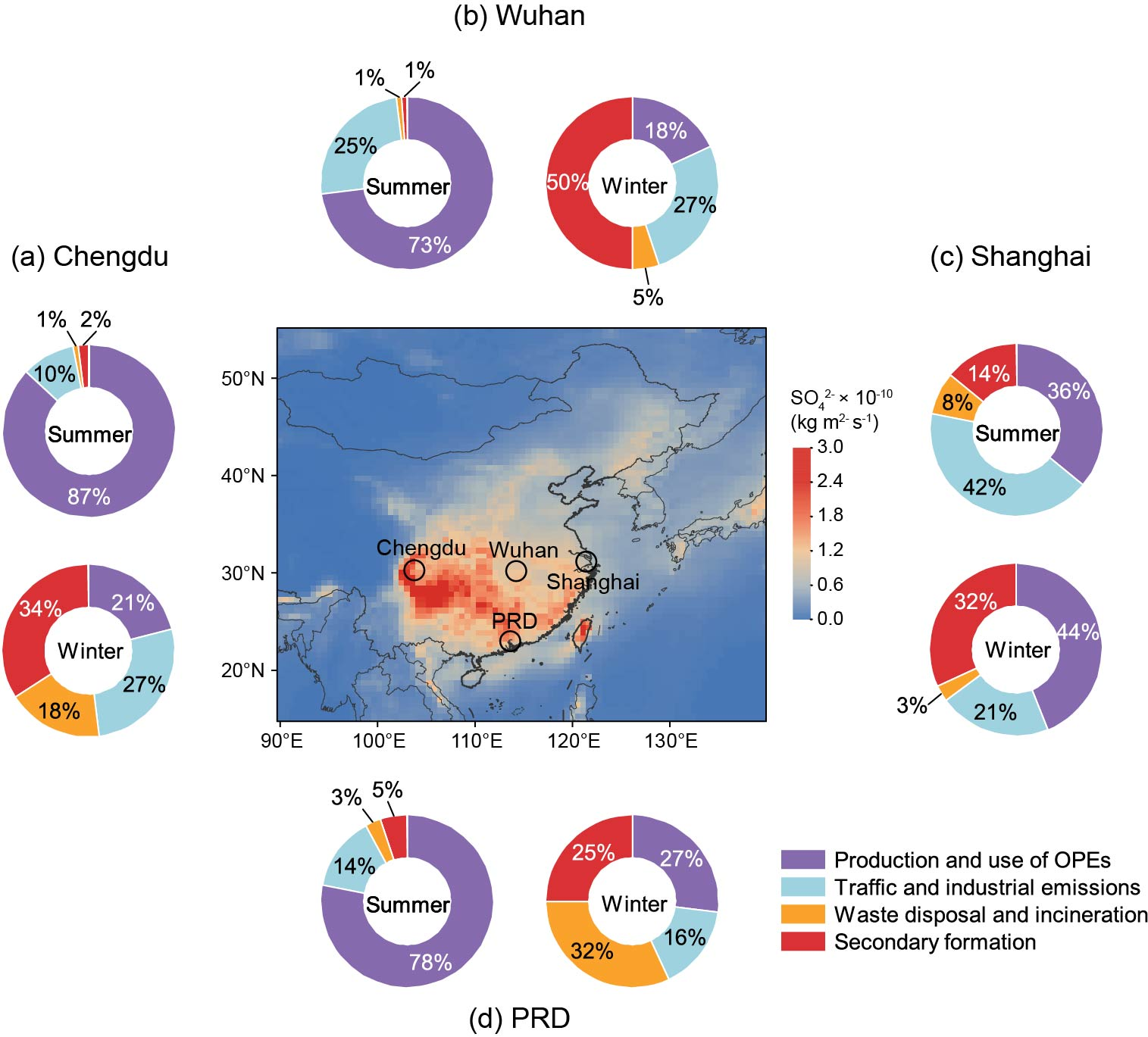

中国典型城市大气中颗粒态“亲水性”有机磷酸酯的来源解析。研究团队供图

中国典型城市大气中颗粒态“亲水性”有机磷酸酯的来源解析。研究团队供图

?

针对此问题,中国科学院广州地球化学研究所副研究员赵时真、博士后吕少君、博士生田乐乐等研究人员,基于在中国12个城市开展的系统外场观测实验,综合运用模型手段、分子标志物及二元羧酸单体稳定碳同位素示踪技术,明晰了不同有机磷酸酯化合物的气-粒分配动力学特征,揭示了大气颗粒物中亲水性有机磷酸酯的来源与二次生成途径。

研究人员观察到,有机磷酸酯尤其是亲水性有机磷酸酯在细颗粒物中的含量远高于气相浓度,即存在部分有机磷酸酯在颗粒物上的“超富集”现象。他们发现,不同理化性质有机磷酸酯的气-粒分配行为存在显著差异,Pankow分配模型模拟结果与疏水性有机磷酸酯分配系数较为一致,但远远低估了亲水性有机磷酸酯的分配系数;同时,疏水性有机磷酸酯的气-粒分配行为对气溶胶有机物含量具有正响应,但亲水性有机磷酸酯的气-粒分配行为却对气溶胶液态水含量具有正响应。基于亨利定律的相关分析也证实,疏水性有机磷酸酯主要分配到气溶胶有机相、亲水性有机磷酸酯主要分配到气溶胶液相。但这仍无法完全解释观测与模型模拟的差距。由此,他们提出了亲水性有机磷酸酯可能存在未知的大气化学机制,促使其在细颗粒物上发生二次生成的科学假设。

气溶胶液相过程促进颗粒态“亲水性”有机磷酸酯生成机制示意图。研究团队供图

气溶胶液相过程促进颗粒态“亲水性”有机磷酸酯生成机制示意图。研究团队供图

?

进一步分析了亲水性有机磷酸酯与大气氧化剂、液相反应分子标志物间的关系,揭示出有机磷酸酯前体物——亚磷酸酯抗氧化剂,在颗粒物中的液相氧化反应是驱动冬季亲水性有机磷酸酯二次生成的关键机制,其中,气溶胶中的吸湿性无机盐、过渡金属可通过促进前体物和大气氧化剂的气-粒分配和氧化潜势,进而增强亲水性有机磷酸酯在颗粒物中的二次生成。在区域上,应用分子标志物和源解析模型,实现了我国典型城市颗粒态亲水性有机磷酸酯不同来源贡献的量化,揭示有机磷酸酯的直接排放是夏季的主导来源(>80%),而二次生成的贡献在冬季显著增加(达25~50%)。

“我们研究发现,大气中的亲水性有机磷酸酯既可来源于有机磷酸酯的直接排放,也可由其前体物——亚磷酸酯抗氧化剂,在颗粒物中经液相氧化而二次形成,且该机制在气溶胶液态水含量较高的冬季尤为显著。”论文共同通讯作者张干指出,这一认识,首次强调了气溶胶液相过程在有机磷酸酯环境归趋中所起的重要作用。

论文合作者、英国兰卡斯特大学杰出教授凯文·琼斯(Kevin Jones)表示,新型污染物或其前体物在释放到环境中后可能经历一系列反应,发生大气化学转化,导致形态转变甚或二次生成。该研究增进了我们对有机污染物大气转化的认知,同时也提示当前化学品风险评估过程中亟需全面认识和应对转化产物及二次污染问题。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-59361-6

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。