文 |《中国科学报》见习记者江庆龄

2022年的一个深夜,高文旆接到了学生Jacob G. Smith的电话:“文旆,我这边的实验结果,可能提示了一种新的反应机制。”学生的兴奋之情溢于言表。

当时,他还在美国北卡罗来纳州立大学任材料科学与工程系助理教授,兼任先进仪器中心首席电镜科学家。凭借一台能在原子尺度清晰分辨材料的电子显微镜,高文旆发展了为材料化学反应过程“拍摄电影”的方法。

高文旆的学生和他一样,喜欢在深夜做电镜实验。漫漫长夜,周遭的静谧能让人更专注,眼睛也变得更为敏锐,能够捕捉微观世界中易被忽视的现象。

面对学生所说的“新机制”,高文旆并没有立即下结论。十余年与电子显微镜打交道的经验,让他很清楚:任何新发现,都需要更多实验与理论分析的反复验证。

2024年2月,这项研究发表于《科学进展》。通过使用先进的电子显微学技术,高文旆与合作者采集到了纳米颗粒生长的完整化学反应路径,并且捕捉到了歧化反应和还原反应在原子尺度的发生方式。

从最初发现到反复重复和验证,需要精力和时间积累。实验结果最终发表时,高文旆已经回国一年半了。他加入上海交通大学材料科学与工程学院、张江高等研究院未来材料创制中心,跟学生们开始了新的探索。

高文旆(左一)在指导学生 朱献东/摄

高文旆(左一)在指导学生 朱献东/摄

拍一部原子级“短剧”

对材料学家而言,“看”是第一步。有经验的人,往往可以通过材料细微的颜色、纹理等的变化,发现新奇的现象。但若想进一步探明这些变化出现的原因,则需要另一双“眼睛”的帮助,那就是电子显微镜。

“比如我们现在正在用的赛默飞Spectra 300场发射球差校正透射电子显微镜,分辨率能够达到50皮米,大约是一个原子的1/3左右。从原子的维度看清材料内部的构造,这是材料研究中目前最重要的技术之一。”高文旆说道。

从在北京大学物理学院读本科开始,高文旆就和电子显微镜结下了深厚的情谊。

而和电镜相处的日日夜夜,颇像一部有些套路化的短剧。

初见面时兴奋——坐拥这么昂贵的“超级照相机”,去拍摄前所未见的微观世界。

时常要安排些心跳环节——好不容易把一个毫米大小的样品打磨成几十纳米的薄片,结果一不小心碎了,于是心也“碎了”,只能从头再来;或者所有环节都顺利度过了,在电镜下一看,样品却被污染了。

偶尔也会被打脸——在学生面前卖弄经验和技术,到实验室坐下来,发现结果和猜测的完全不同。

但最后的结局总会是圆满的——一张清晰的电镜图片、一部原子跳跃的电镜影像,让一切辛苦付出变得值得,无论是不是“闻所未闻”的剧情,都一定是“见所未见”的场景。

“2024年发表的这项工作,就是发现了一个全新的现象。”高文旆回忆道。

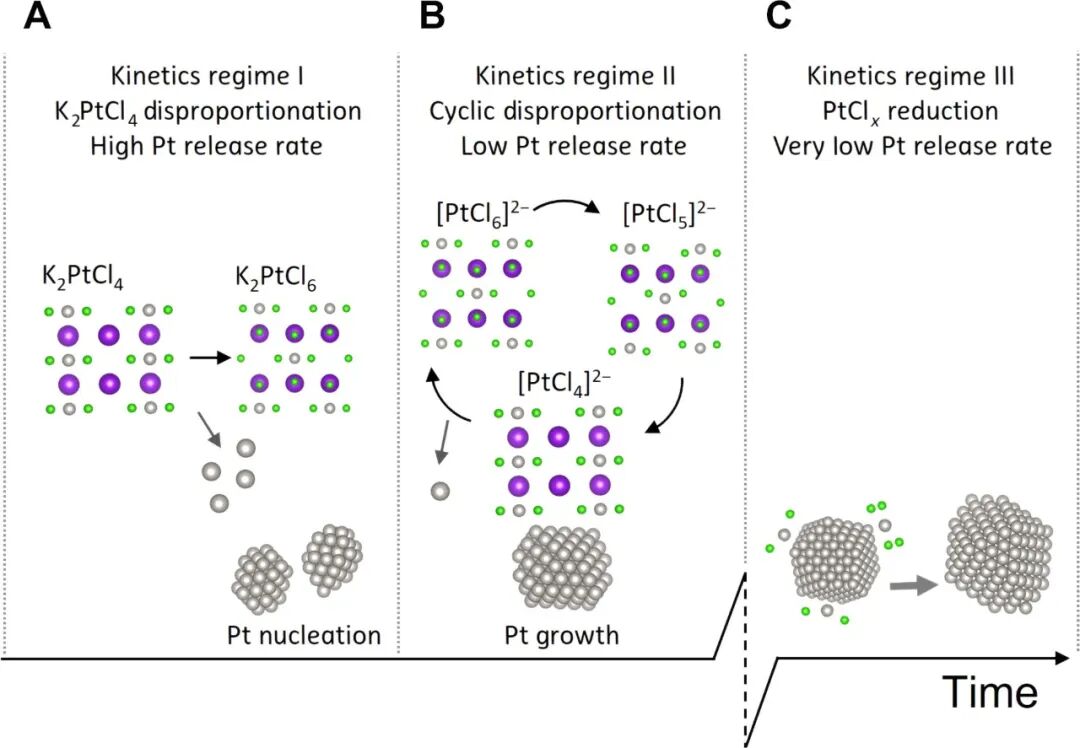

他和团队从铂(Pt)的前驱体氯亚铂酸钾(K2PtCl4)入手,试图在分子尺度上探测化学键断裂与形成的过程。他们利用透射电子显微镜(TEM)、四维原位扫描透射电子显微镜(In-situ 4D-STEM)、超快速CMOS相机等设备,把以往只能通过计算和理论推导的化学反应过程变成鲜活的照片和视频。

在超高分辨率电镜下,Pt颗粒成核的过程被清晰记录下来。一开始,每个2价Pt离子周围规规矩矩围着4个Cl离子。随着反应进行,Pt和Cl之间的化学键开始变弱,一些Pt离子乘机“抢占”周围的2个Cl原子,把自己包裹得严严实实,变成4价离子,被抢走小伙伴的Pt就变成了0价的“光杆司令”。随后,这些4价的Pt离子又被还原成2价,重复上述过程,直到2价Pt离子之间距离足够远,无法再碰到一起。

Pt 纳米颗粒生长过程完整化学反应路径图示 图源:Science Advances

Pt 纳米颗粒生长过程完整化学反应路径图示 图源:Science Advances

如果从宏观尺度描述,就是溶液中Pt离子经过反应变为Pt颗粒的过程。“这就是中学课本里提到的歧化反应,但以前从未有人在分子尺度,把这个反应拍得这么清楚。”高文旆表示,“这项工作也让人们对Pt颗粒生长过程有了新认识。因为过去普遍认为,反应过程中只存在2价到0价的单向变化过程。”

在此基础上,高文旆的团队发展了“化学反应原子影像学”这一方法。顺着这个思路,他很自然地想到,可以在其他类似的方向试试。

“在电子束下”设计催化剂

2022年7月,高文旆离开学习、工作了12年的美国,加入上海交通大学,开展针对功能材料界面表征和构筑方法的研究。这个听起来非常基础的方向,其实与日常生活息息相关,也在很多方面涉及氢能等新能源的发展走向。

氢能源的优点是密度高、稳定且绿色环保,但缺点也很明确。以氢气为例,其制备依赖铱、铂等贵金属,生产成本高,此外氢气密度低且“易燃易爆”,若想储存和运输,通常需要先利用物理或化学的方法将其压缩,这对设备成本及安全性要求极高。

作为氢能源的重要形式之一,质子交换膜燃料电池(PEMFC)近年来备受关注。PEMFC是一类高效、环保的清洁能源转换设备,通过电化学反应直接把氢转化为电能,用于新能源汽车等领域。

当前,阴极氧还原反应(ORR)速率缓慢限制着PEMFC的实际应用,亟须开发合适的催化剂。

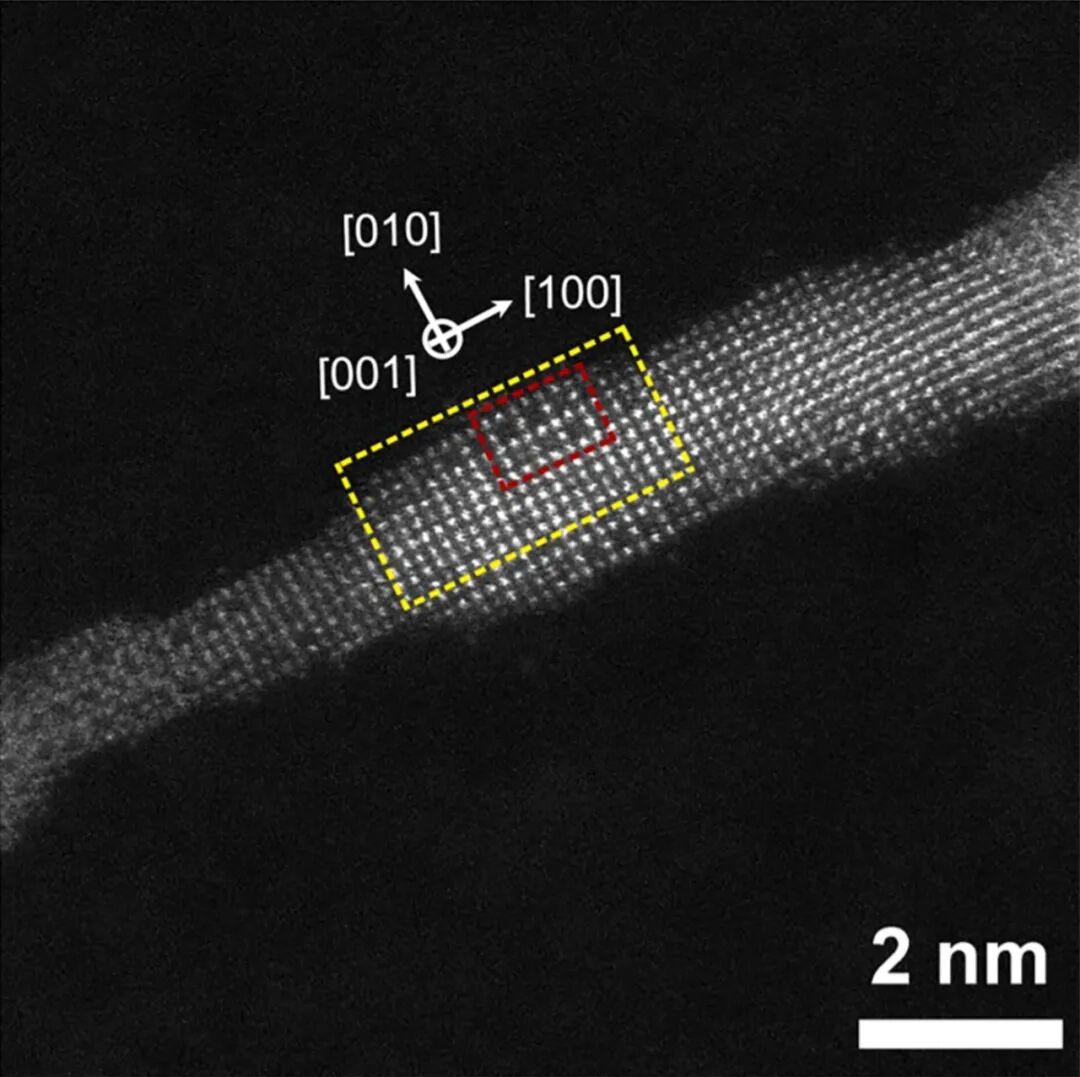

基于电镜这一利器,高文旆与合作者先是耐心观察了铂铁(Pt-Fe)合金催化剂在不同温度下的形态,确定了诱导一维Pt-Fe纳米线表面原子有序化的同时保持形状的最佳退火条件。

进一步地,联合团队摸索出一套新策略,通过限制Pt-Fe纳米线表面层的原子扩散,显著提高了催化剂在ORR中的循环稳定性,在保持高催化活性的同时减少了催化剂活泼金属的损失,为高活性燃料电池的可持续应用发展提供了新的实用化路径。

电镜下观察到的Pt-Fe纳米线表面结构 图源:Science Advances

电镜下观察到的Pt-Fe纳米线表面结构 图源:Science Advances

在另一项工作中,高文旆又与合作者探究了Pd@Pt-Co催化剂低温热处理过程中的原子扩散行为,进而实现了晶面可控的金属间化合物的设计和制备,为后续复杂体系中晶面可控有序化转变的实现提供了策略。

在高文旆看来,每一个研究聚焦的内容都很小,只能在某几个小点上取得“冒尖式”的突破。但随着一个个针尖从不同地方扎出来,最终会变成一个平面,推动一些重大科学问题的解决。

“如果没有透射电子显微镜近年来取得的突破,我想很多材料科学的发现都会滞后很多年。”高文旆再次强调,“不可否认,我们的工作目前离实际应用还很远。但包括新能源、信息材料等方面的研究,最终都要落实在理解原子间的相互作用上。一方面,对科学探索的机制追求推动了先进科学仪器的开发;另一方面,也正是使用先进科学仪器获得的科研成果推动了科学的发展。”

以“微生物”撬动“大产业”

“只有知其所以然,讲清楚其中的科学机理问题,才能更好地改造和利用微生物。”上海交通大学生命科学技术学院长聘副教授郑舰艇和高文旆的想法十分相似。

10月22日,由赛默飞发起的“先进显微分析技术研讨会暨分析π全国巡回技术沙龙”来到了上海交通大学。

“先进显微分析技术研讨会暨分析π全国巡回技术沙龙”与会人员合影朱献东/摄

“先进显微分析技术研讨会暨分析π全国巡回技术沙龙”与会人员合影朱献东/摄

活动现场,记者见到了郑舰艇。“我从博士期间开始研究链霉菌,到现在也快20年了。”郑舰艇介绍,链霉菌是一类非常有用的微生物,能够生产抗生素、抗肿瘤药物等多种具有重要价值的生物活性物质。由于其在土壤改良、植物促生抗逆、生态系统构建和维持中起到的重要作用,今年4月,链霉菌还跟随神舟二十号乘组去了趟空间站。

然而,过去很多时候,人们只是知道链霉菌有用,却不知道它为什么有用。郑舰艇团队正是希望从结构生物学的角度,探明链霉菌这个“工厂”的具体运行机制,从而进一步提高相关化合物的产量,并助力工业生产。

多年一线工作,使得郑舰艇对前沿技术的发展有着敏锐的感知度。当电镜发展起来后,原本精于X射线衍射的郑舰艇,成为了上海交通大学分析测试平台最早的冷冻电镜用户。

郑舰艇(左一)在指导学生 朱献东/摄

郑舰艇(左一)在指导学生 朱献东/摄

“冷冻电镜是从分子机制探明机理的最佳手段之一,我们由此能够知道很多以前不了解的机理,进而针对性地改造微生物。”郑舰艇说道。

近年来,团队的一项代表性工作,就是通过冷冻电镜技术和体外生化实验,揭示了链霉菌抗生素调节蛋白家族AfsR激活抗生素生物合成基因转录的机制。郑舰艇表示:“AfsR广泛存在于多种链霉菌中,是一个常见的抗生素正调控因子。我们解析了它和启动子、RNA聚合酶复合物的结构,就能知道它们之间是如何互作的。而有了结构的指导,我们就可以进一步改造AfsR,最终提高抗生素生物合成的产量。”

“冷冻电镜技术在微生物中的应用仍处于起步阶段。”郑舰艇坦言,“反过来说,我们还有很多利用电镜解析未知的机会。”

他和很多同行一样,希望能够在基础研究和应用研究之间搭建桥梁,以“微生物”撬动“大产业”。

双向奔赴

上海交通大学分析测试中心成立于1983年,目前下设五个仪器平台、三个技术中心以及实验动物中心、张江分平台和病原微生物实验室(BSL-2),有268台开放共享设备。

“分析测试中心将上海交通大学高水平科学家、优秀实验技术人员、高精尖仪器三大优势充分整合,为科研项目提供更优质的‘全过程’解决方案、更高效的‘一站式’科研服务。”上海交通大学分析测试中心主任陈峰介绍,目前,中心的服务范围已覆盖全国32个省级行政区,校外用户超1.1万个。

陈峰 朱献东/摄

陈峰 朱献东/摄

高文旆对于学校的支持非常感激:“分析测试中心对科研人员提供了非常大的助力,尤其是像我这样刚组建的课题组。”

高文旆具体总结了三个方面。首先,丰富的仪器设备和成熟的运营经验,免去了新PI空有想法却无法验证的烦恼。其次,中心的工作人员大多经受过严格的科研训练,且长期关注新技术,能够充分理解科研人员的需求。最后,针对一些新需求,中心也能及时反馈给相关设备商,推动仪器设备的升级。

回顾历史,高端科研仪器的发展,是科学史发展中不可磨灭的印记。仪器设备的更新换代往往源于科学家的实验需求,而电子显微镜、太空望远镜、粒子对撞机等实验设施和装置的出现,又从根本上改变了科研范式,加速基础研究发展。

Iliad球差校正(扫描)透射电子显微镜 图源:赛默飞官网

Iliad球差校正(扫描)透射电子显微镜 图源:赛默飞官网

“我想,我们在使用仪器时发现的问题、冒出的新想法,也终将会推动新技术的诞生。”高文旆笑道,“我从本科就开始用电镜了,球差校正透射电镜更是一代都没错过,也算是见证过电镜技术的不断升级换代了。当然,我也希望未来有机会可以尝试最新的Iliad球差校正(扫描)透射电子显微镜。”

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。