|

|

|

|

|

五年攻关,中瑞科学家携手绘制根系微生物“定居地图” |

|

|

“这张照片感觉不够好啊。”

中国科学院分子植物科学卓越创新中心(以下简称分子植物卓越中心)研究员周峰看到学生唐元杰拍的显微照片时,直截了当地说。

过去五年间,周峰团队和瑞士洛桑大学教授尼科·盖尔德纳(Niko Geldner)团队合作,致力于摸清土壤中植物根系和微生物之间互动的门道。侧根发生位置对微生物的吸引作用,是其中一个重要结论,而这幅显微照片中,侧根部位的细胞轮廓拍摄的并不十分清晰。

不过,周峰很快有了不同看法。回家后,他把图片给家里的孩子看了下,上幼儿园的女儿说“爸爸,这像是一个发炎的膝盖”,上小学的儿子说“老爸,这像是一个正在从周围吸收物质的黑洞”。周峰这才意识到,这张不够完美的图片,反而能给人更多想象的空间。

抱着试试看的想法,他们把这张照片投给了《科学》编辑部。一周后,这张照片被选中作为封面,10月3日,该项研究以封面论文的形式正式上线。

?

“根和土的界面研究,长期处于‘黑箱状态’。周峰团队首次利用可视化的技术手段,从微观细胞水平,精准绘制了微生物在根系上的‘定居地’,证实了谷氨酰胺作为营养与信号分子调控微生物在根部的定植。”中国工程院院士万建民评价,“这项研究为设计安全绿色的肥料、提高作用营养吸收效率和抗病能力,助力绿色农业发展提供了新的解决方案。”

“没想到”——解码“黑箱”问题

2018年,在盖尔德纳课题组做博后期间,周峰偶然间发现,把植物放在水培的体系中,能清晰观察到微生物在根系的分布情况。由于当时忙于解析植物根系局部免疫的“细胞损伤门控”机制,周峰把这个发现暂时放下了。

2020年,周峰回国加入分子植物卓越中心组建实验室后,第一时间重启了这个课题。

唐元杰正是周峰的第一届博士生。“我们需要用显微镜观察植物表型,但我刚来时,照片拍得并不好,在在周老师的耐心指导下,才逐步掌握了操作要领。”唐元杰回忆道。

孰能生巧之后,他们结合荧光标记的活体微生物和高分辨率显微成像技术,拍了几千张照片,并逐步绘制出微生物在根系表面的“定居地图”。

整个研究过程,也像是一个层层递进的“寻宝游戏”。

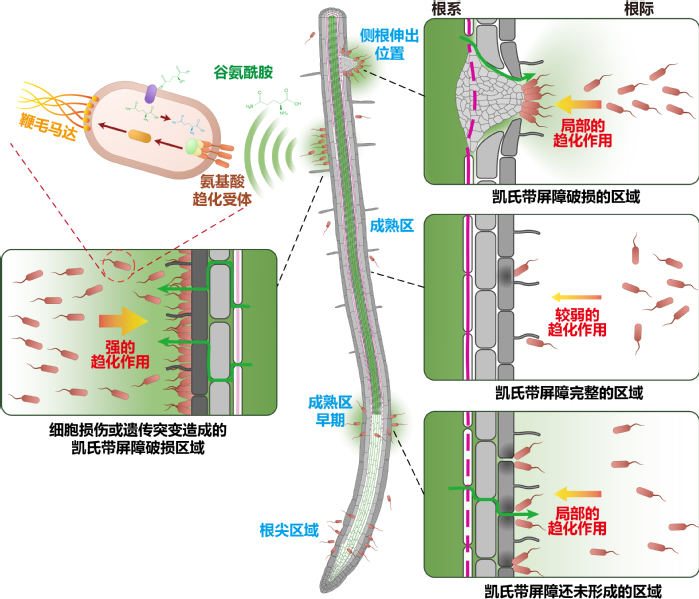

他们先是通过实验验证了周峰在2018年的偶然发现。微生物在根系表面的“定居”呈现有规律的空间分布,而这种“定居”格局与凯氏带的完整性密切相关。“凯氏带是根系内部的一道特殊屏障,犹如‘双向守门员’,既阻止外来有害物质进入植物体内,也防止植物体内的营养成分向外泄露。”周峰解释道。

当凯氏带出现缺口时,屏障被打破,营养物质通过缺口从植物体内泄露出去。而微生物基因中刻着“趋化作用”——能够感知环境中的营养物质,并朝着自己“喜欢”的方向移动。

那么,吸引微生物聚集的信号分子是什么呢?他们起初推测是糖,这是植物光合作用的产物,也是能量的直接来源。实验结果却让他们直呼“没想到”,质谱分析结果显示,根系内部泄露的物质中,约70%是氨基酸,糖类物质几乎检测不到。

“学术界一般认为,植物通过糖类、脂肪酸或有机酸调控微生物定植,氨基酸能够起到的作用非常有限。”唐元杰说道,“我们开始也不敢断言是氨基酸,反复优化实验体系,经过长达一年多的重复才敢最终确定。”

无疑,研究团队发现了一个新的植物信号分子调控微生物的定植。但他们并未满足于此,而是经过抽丝剥茧,结合多种实验手段,确定了谷氨酰胺是调控微生物的趋化、繁殖等行为活动的主要氨基酸,最终顺利破译了控制根系与微生物互动的“分子密码”。

在凯氏带屏障尚未完全形成时或出现局部破损(侧根生长处)的区域,谷氨酰胺局部泄露,释放出“信号弹”,吸引微生物趋向于此,进而在根系表面形成有规律的“聚居区”。当然,如果微生物丧失了感知氨基酸的“嗅觉”,则会“迷失方向”,无法准确找到“定居点”。

值得一提的是,当有益微生物在根系局部大量“定居”时,能够显著促进根系的生长发育和养分吸收;病原微生物大量繁殖则会严重危害根系,甚至影响植株整体健康。此时,凯氏带起到了“智能闸门”作用,通过稳定根系内部的营养物质,欢迎有益微生物“入住”,维持根际微生物群的健康平衡。

根系局部释放的谷氨酰胺调控根系微生物的空间定植模式。

根系局部释放的谷氨酰胺调控根系微生物的空间定植模式。

?

“这是一个在植物中广泛存在的普遍现象,我们在水稻、百脉根、苜蓿等的根系中发现了同样的定植模式。”周峰补充道。

“很愉快”——组建“跨国课题组”

“这项突破性发现,离不开中瑞两国实验室的紧密协作,也依赖于团队成员之间的信任和行政与政策层面的支持。”盖尔德纳专门录制了祝贺视频,强调科研人员国际合作,对推动科学突破、人类进步有着重要意义。

周峰对此深表赞同:“我们有着共同的科学目标,一开始就没有纠结贡献、署名顺序等问题。虽然是两个团队,但开展这项工作时,更像是一个‘跨国课题组’,整个过程非常愉快。”

两个团队充利用自身的优势和资源,保持了长达5年高效且密切的合作。其中,周峰团队负责根系分泌物化合物鉴定和植物表型部分的工作,盖尔德纳的团队则着重于构建细菌突变体等微生物相关的工作。但更多时候,很难去量化描述两个团队分别做了什么。

每次召开线上会议时,团队成员神情都十分专注,讨论非常激烈,意见相左的时候也不在少数。正是在一次次思维碰撞中,新的思路不断涌现,课题进展中的瓶颈问题被一一攻克。

分子植物卓越中心和洛桑大学也给予了科学家足够的信任。“他们提供了科研所需各类资源,同时并不要求科学家在短期内就要展示‘可预测的进展’。”盖尔德纳表示。

“这是国际合作的典范,两个团队强强联合、真诚合作,为后续中国科学家与国际学者合作打下了很好的样板。”中国科学院院士、分子植物卓越中心主任韩斌感叹,“我们也在思考,如何在国际合作方面进行更好地布局,让我们的前沿技术惠及更多国家。”

“在路上”——发展“固碳增汇”型绿色农业

在过去十几年间,周峰每隔一段时间就会取得一个重要成果。博士期间,周峰师从万建民院士,凭借“阐明独脚金内酯调控水稻分蘖和株型的信号途径”获2014年度中国科学十大进展;博士后期间的工作,则使他成为植物学领域首位获“本源公益-青年PI助研金”的科学家。

回国后,周峰依然“在路上”,关注植物根系免疫及与根际微生物互作这一问题,此次成果是他的阶段性工作,也是植物高效碳汇重点实验室(中国科学院)科研进展的关键一环。

周峰(二排右三)、唐元杰(二排右四)和实验室成员。图片均由分子植物卓越中心提供

周峰(二排右三)、唐元杰(二排右四)和实验室成员。图片均由分子植物卓越中心提供

?

分子植物卓越中心研究员、植物高效碳汇重点实验室(中国科学院)主任王佳伟介绍:“目前全球科学家都在试图通过改造植物,提高土壤碳汇、减少空气中二氧化碳。包括诺贝尔化学奖获得者珍妮弗·道德纳(Jennifer Doudna)在内的科研团队,都在开展相关工作。”

在这个领域,国内与国际几乎同步启动布局。2020年以来,植物高效碳汇重点实验室从两条路线发力,探索增强碳汇的可行方案。一拨科研人员正在通过提升植物地上部分光合作用的能力,让更多二氧化碳以木质素等形式存储在植物茎干中。另一拨科研人员则关注地下部分,利用土壤微生物,让植物根系“借力”生长得更好,减缓根系生物质的降解速率或让其更快的转化成土壤碳库的一部分。

“通过促进根系与微生物互作,可显著提升土壤有机碳的固定与稳定性。”周峰表示,这项研究为发展“固碳增汇”型绿色农业提供了理论依据和技术途径。一方面,有益微生物的定植,能够优化植物根系生长,增加根系分泌物及植物残体输入,为土壤有机碳库提供重要来源;另一方面,微生物代谢活动可以促进土壤团聚体形成,有效减缓有机碳分解,延长碳在土壤中的滞留时间,实现农业生态系统碳的固存与循环平衡。

“植物高效碳汇重点实验室(中国科学院)开展的工作是超前的,未来,随着这些研究逐渐落地应用,将对全球生态环境产生非常积极的作用。”韩斌说道,“分子植物卓越中心也在持续搭平台,给科研人员创造潜心科研的环境,鼓励他们以国家需求为导向,出原创性重要成果。”

相关论文信息:http://doi.org/10.1126/science.adu4235

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。