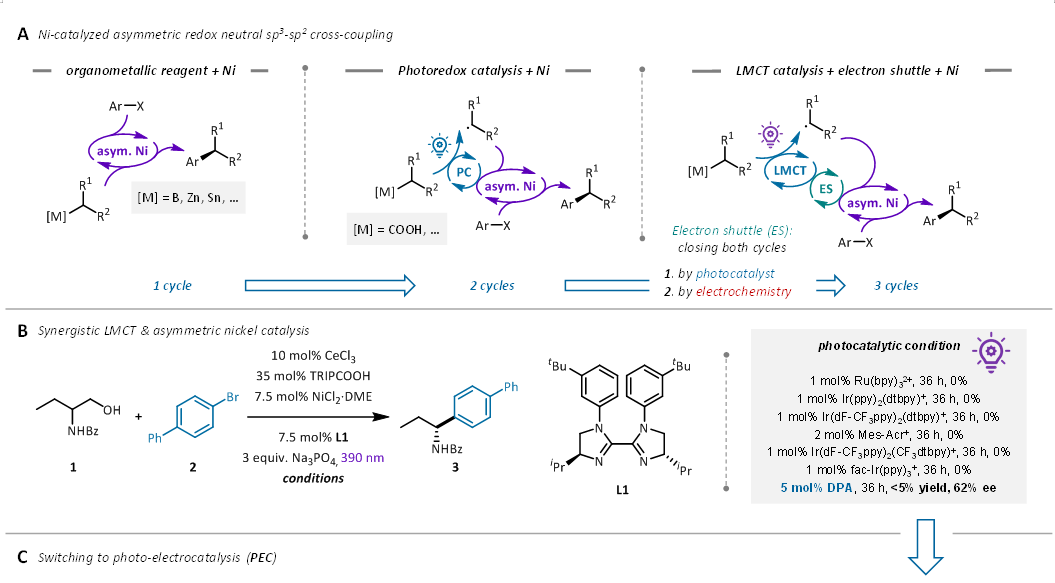

碳-碳(C-C)键的构建是有机化学的核心。近年来,将光氧化还原催化与过渡金属催化相结合的金属光氧化还原催化,为C-C键的形成提供了强大工具。特别是,利用地球上储量丰富的镍作为手性催化剂,在不对称合成领域取得了显著进展(图1A)。然而,直接以来源广泛、结构多样的醇作为起始原料,通过C-C键断裂实现高对映选择性的交叉偶联,仍然是一个未得到充分发展的领域。传统方法多依赖贵金属催化剂或需多步预官能团化,限制了其应用。

近日,宁波东方理工大学朱宸研究团队首次将交流电(AC)引入配对光电催化系统(AC-PEC),成功实现了醇类化合物的高对映选择性C(sp3)–C(sp2)交叉偶联反应。该工作融合了电化学、配体-金属电荷转移(LMCT)光催化与不对称镍催化,为手性分子的绿色合成提供了新思路。2025年9月29日,相关论文以“Applying alternating current in paired photo-electrocatalysis for asymmetric cross-coupling of alcohols”为题,发表在Nature Synthesis期刊,第一作者为Wei Liu(刘玮)博士。

图1:反应的发展历程以及机理设计。图片来源:Nature Synthesis

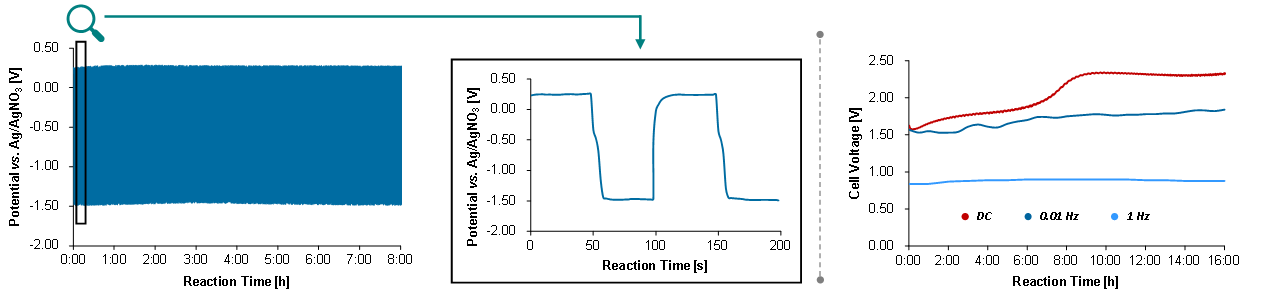

此前,左智伟教授课题组发展了一种基于铈催化LMCT过程的策略,实现了醇的脱羟甲基化芳基化反应,展示了利用廉价、可持续金属催化剂进行有机合成的潜力(J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 4896)。然而,在将该体系发展为不对称催化版本时,作者遇到了反应效率低和对映选择性控制不佳的问题(图1B)。作者转而采用直流光电催化(DC-PEC)。结果表明,PEC平台能更有效地促进铈催化循环和镍催化循环,反应在16小时内即可完成,效率远高于纯光催化体系(图1C)。然而,在直流电作用下,带电的过渡金属催化剂(如Ce、Ni配合物)会因静电作用吸附在电极表面的双电层中并不断积累。这种积累不仅阻碍催化效率,还可能导致金属沉积失活,影响体系稳定性。受雷爱文教授等课题组(Science 2024, 385, 216; Nat. Synth. 2023, 2, 172)在交流电应用于过渡金属催化交叉偶联方面的开创性工作启发,作者采用周期性反转电极极性的策略(即使用交流电)。当电流方向交替变化时,锚定过渡金属配合物的静电相互作用被破坏,促使它们从电极表面解吸并返回到本体溶液中(图1D)。这有效防止了金属配合物的长时间积累,降低了过渡金属分解的风险,从而增强了催化反应的长期性能。经过优化,使用频率为0.01 Hz、占空比为50%的交流电,可将目标产物的产率和ee值分别提高至50%和99%,经过对配体的筛选优化,最终将产率和ee值分别提高至86%和99%。

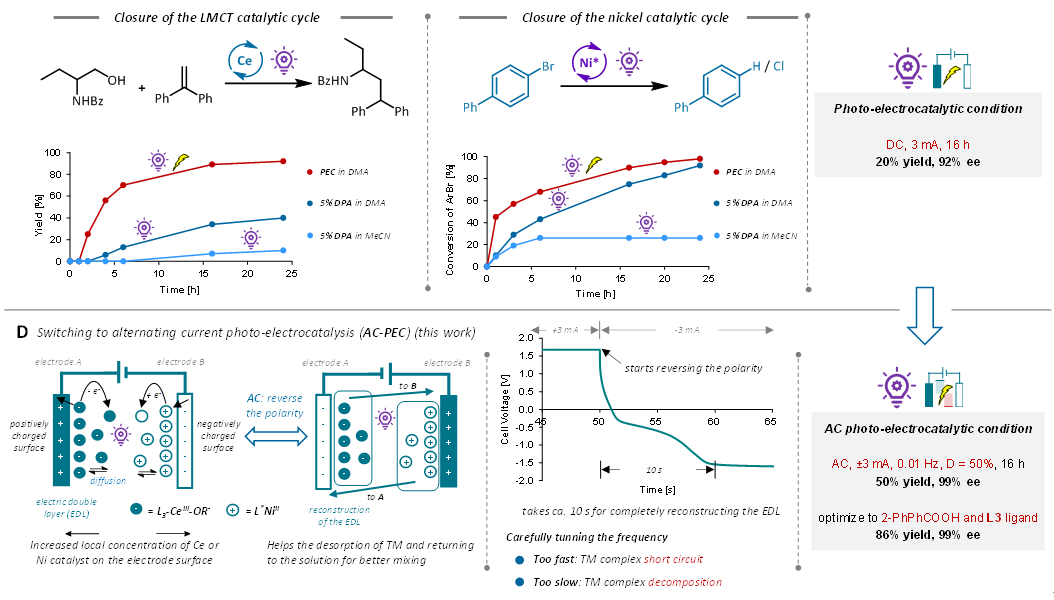

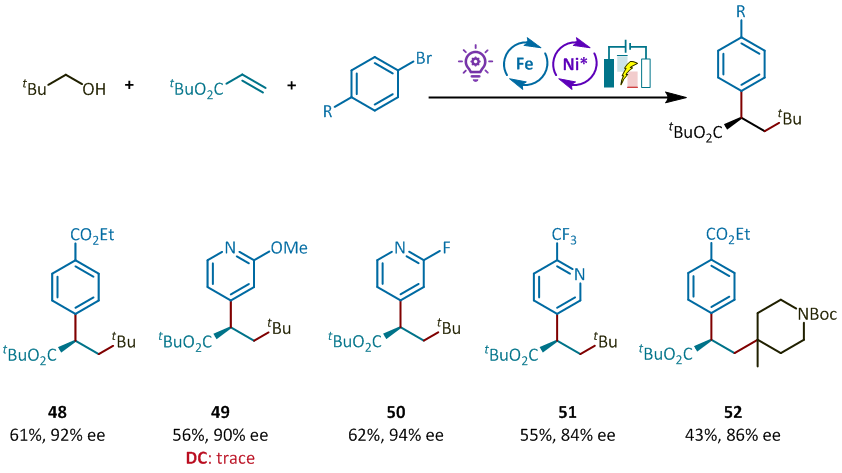

图2:部分底物范围。图片来源:Nature Synthesis

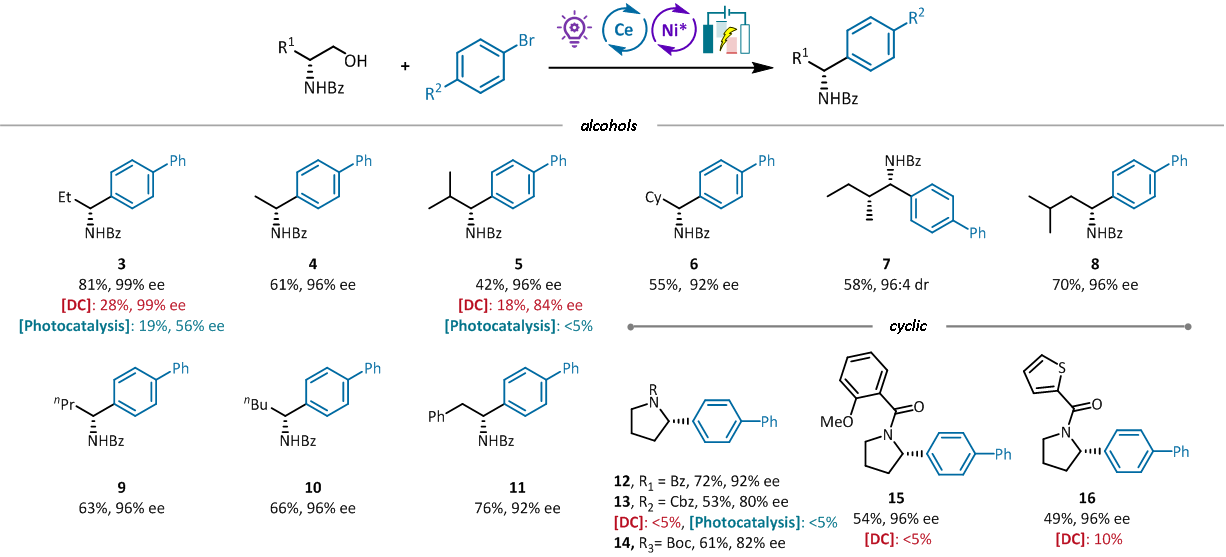

图3:部分底物范围。图片来源:Nature Synthesis

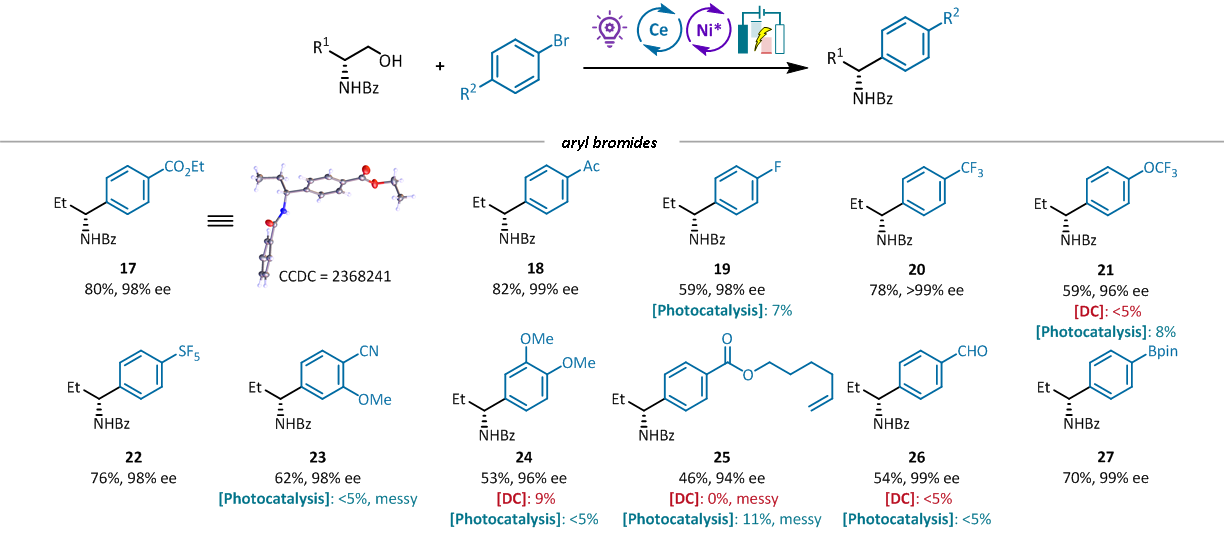

在最优条件下,作者对底物范围进行了考察。α-氨基醇范围:多种N-苯甲酰基保护的直链和环状α-氨基醇都能顺利参与反应,以良好至优秀的产率和对映选择性得到芳基化产物(3-16)(图2)。(烯)芳基溴范围:芳基溴和烯基溴均可作为偶联配偶体。底物可兼容酯基、酮羰基、氟、三氟甲基、三氟甲氧基、五氟硫烷基(SF5)等多种官能团(17-22)。给电子基团(如甲氧基、苯并呋喃、苯并噻吩)以及敏感的烯烃(25, 43)、醛基(26)、氟原子(19)、硼酸酯(27)等都能很好地耐受(图3)。该光电催化平台还可拓展至不对称三组分烷基-芳基化反应,进一步展示了其合成灵活性(图4)。

图4:三组分不对称偶联。图片来源:Nature Synthesis

为了进一步探究反应机理,作者进行了电极电位与电池电压监测(图5):在反应过程中实时监测阴、阳极电位以及整个电池的电压。阴极电位稳定在约-1.5 V(足以还原Ni(II)到Ni(I)),阳极电位约0.25 V(足以氧化Ce(III)到Ce(IV)),证实电化学条件能满足两个催化循环的热力学要求。电压稳定性(AC vs DC): 这是AC优势的直接体现。使用DC时,电池电压在约8小时后开始持续上升,表明电极表面有副反应(如钝化、催化剂分解)导致电阻增大。而使用0.01 Hz AC时,电压在整个反应期间保持稳定,证明了周期性极性反转有效防止了电极表面的有害积累,维持了系统的高效运行。使用1 Hz AC时电压虽稳定但反应效率低,说明频率过快不利于双电层重建和催化反应的发生。

图5:电极电位与电池电压监测。图片来源:Nature Synthesis

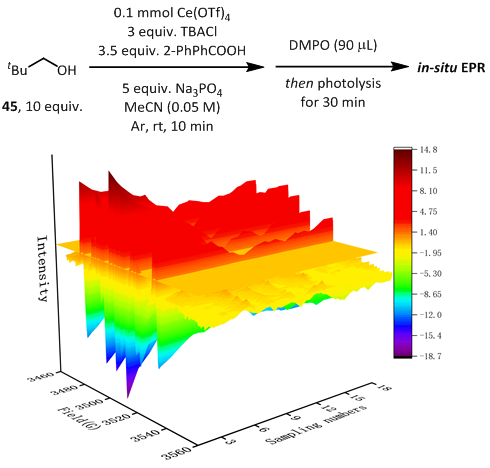

时间分辨EPR(图6):在模型反应体系中,利用DMPO作为自旋捕获剂,探测光照下产生的自由基物种。成功检测到了DMPO-OtBu加合物的特征信号。该信号持续存在,证明了在光照下,Ce(IV)-醇盐络合物通过LMCT过程均裂生成叔丁氧自由基的过程是持续不断发生的。这为LMCT途径提供了直接的光谱证据。

图6:时间分辨EPR。图片来源:Nature Synthesis

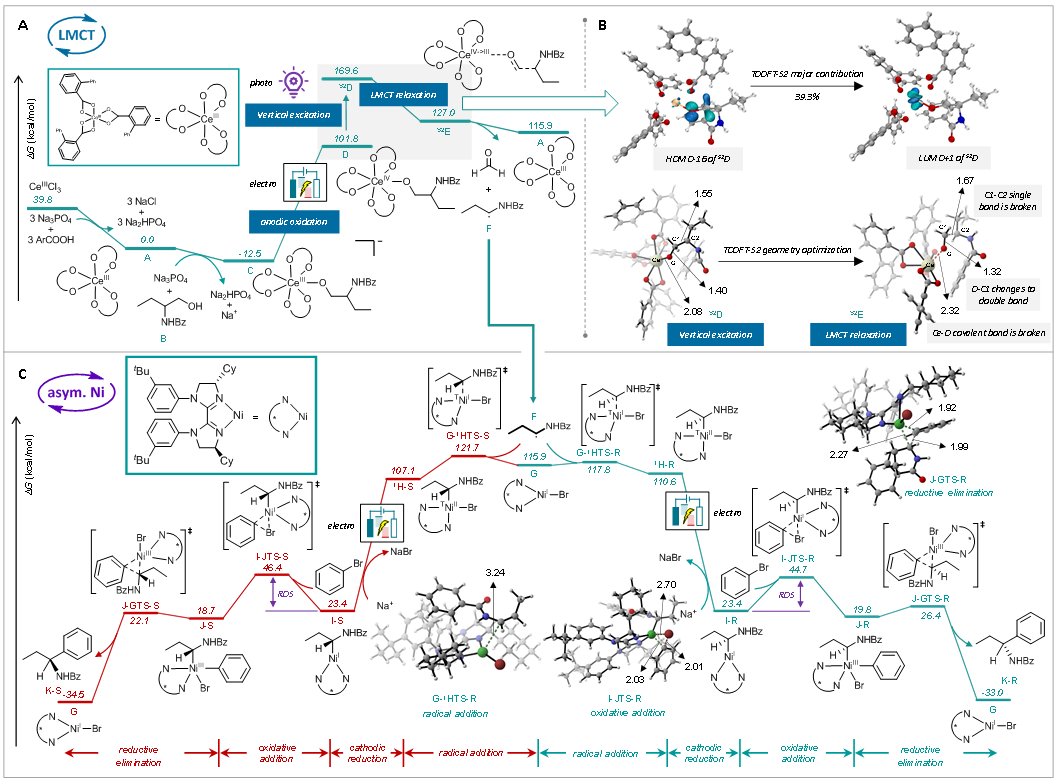

作者随后使用基于密度泛函数理论(DFT)的计算阐明了从Ce(III)醇盐配合物氧化至Ce(IV)后,经光激发LMCT过程发生β-断裂,生成关键烷基自由基的详细过程及能垒(图7)。在对LMCT循环的TDDFT计算中,通过优化S2激发态的几何结构得到S2E,结构显示Ce-O键和C1-C2键断裂,同时O=C1键形成双键特征。这清晰地表明,β-断裂是直接发生在激发态,而不是先回到基态再均裂(图7B)。同时计算模拟了镍催化循环,发现烷基自由基对Ni(I)中心的捕获和后续的氧化加成步骤共同决定了反应的对映选择性,其中生成R-构型产物的路径在能量上更有利。

图7:DFT计算。图片来源:Nature Synthesis

总结

研究组首次实现了通过不对称镍催化实现游离醇的对映选择性C(sp3)–C(sp2)交叉偶联。更重要的是,它开创性地将交流电引入配对光电催化(AC-PEC),用于不对称氧化还原中性交叉偶联。这种周期性调控电极极性的策略,不仅能维持过渡金属催化剂在溶液中的活性,还优化了电极界面,实现了连续的催化转化。该策略为平衡吸附动力学与催化效率提供了新思路,是增强电催化体系稳健性的关键一步。

该方法使用易得的原料和偶联配偶体,具有广泛的底物适用范围,适用于后期官能团化,并能高效、可放大地合成手性富集的α-(杂)芳基胺类化合物。实验机理研究与理论计算相结合,为理解反应机理和对映选择性起源提供了深刻见解。未来的工作将集中于将AC-PEC策略拓展至对映选择性C(sp3)–C(sp3)键的形成反应。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s44160-025-00875-8