■董舒悦

吴征镒(1916.6.13—2013.6.20)

生于江西九江,祖籍安徽歙县,寄籍江苏仪征。我国著名的植物学家,中国科学院院士,国家最高科学技术奖获得者。从事植物学研究70余年,在植物系统分类与植物区系地理学等领域作出了重要贡献。

曾任中国植物学会名誉理事长,中国科学院植物研究所副所长、研究员,中国科学院昆明植物研究所研究员、名誉所长,美国植物学会终身外籍会员,瑞典植物地理学会名誉会员,苏联植物学会通讯会员。

他毕生致力于植物系统分类与区系地理学研究,以坚实的科学实践构建了中国植物学的理论体系,被誉为“植物电脑”。

从青藏高原的垂直植被到台湾海岸的多样生态,从新疆戈壁的耐旱植物到亚马孙雨林的繁茂物种,他对植物的考察足迹遍布全球;从编纂《中国植物志》到主持英文版Flora of China,他推动中国植物学走向国际舞台;从自然保护区到西南野生生物种质资源库,他为守护国家生物战略资源安全构筑起坚实屏障。

他就是著名植物学家、中国科学院院士吴征镒。他以“承前启后”自谦,实为开创者。他用一生诠释了对自然的敬畏与探索,为中国植物学树立了不朽丰碑。

草木知心:

从自然启蒙到学术奠基

1916年,吴征镒出生于江西九江一官宦人家,其二伯祖吴引孙曾任浙江宁(波)绍(兴)台(州)道尹,祖父吴筠孙为恩科传胪,官至江西浔阳道尹,父亲吴启贤任过北洋政府农商部主事和江苏省议员。

吴征镒1岁时随全家从九江迁往扬州,8岁进家塾,13岁考入江都县立中学,15岁跳级考入江苏省立扬州中学(现江苏省扬州中学)。17岁以全榜第13名考入清华大学生物系,得恩师教诲引导,奠定植物学基础,1937年毕业后留校任生物系助教。3年助教期满,又考入北京大学研究院进修。

吴征镒与植物的不解之缘始于童年。年幼的他常常翻阅父亲书房中的《植物名实图考》,以“看图识字”的方式初识扬州的花草树木。由此,他稚嫩的心灵便埋下了植物学的种子。在扬州中学,吴征镒得到了唐燿老师的鼓励和支持,在班上举办自采植物标本展览会。唐燿把他对植物的稚趣转变为志趣,最终引领他考入清华大学生物系,踏上了毕生追寻的植物学研究之路。

在清华园求学时,吴征镒深受两位恩师的熏陶。严谨治学的吴韫珍教授总是提前将知识要点工整地书写在黑板上,系统传授植物分类学与形态学的研究方法;而李继侗教授则带领学生深入野外,在实践中传授植物生理学与植物生态学的前沿知识。这使吴征镒对植物有了进一步的认识。

1937年,吴征镒大学毕业之际,抗战烽火四起。他毅然追随李继侗加入国立长沙临时大学南迁的湘黔滇旅行团,徒步跋涉至昆明,成为西南联合大学生物系助教。这段艰辛的迁徙之旅,让他对沿途丰富的植被特别是云南的植物有了深刻认识——这片神奇的土地孕育着13000多种高等植物,占全国植物种类半数以上。随后他参加了滇西南考察,与考察团沿滇缅公路历时一年横穿云南,考察各类植物与植被分布。这次考察不仅开拓了他的学术视野,更让他立下毕生宏愿:立足云南,厘清中国植物资源,进而放眼世界植物。

自1942年起,吴征镒花了10年时间,依据吴韫珍的《中国植物名录》和Thunberg模式标本照片,制作了3万张植物卡片,并在卡片上逐一对植物的采集人/地、地理分布、主要研究文献、生境条件等作了详尽记录,几乎涵盖全中国的植物。

正是因为有了这些卡片,1950年以前关于中国植物的文献记载和相关资料才不至于缺失,若干年后我国的植物分类研究以及《中国植物志》的编写才有了最为基础和重要的资料。1955年,39岁的吴征镒当选为中国科学院学部委员(院士)。李继侗曾说:“吴征镒历时十年编制了3万张植物卡片,当两个学部委员都够了。”作为当时最年轻的学部委员之一,吴征镒认为只有在学术上做出更多的工作,才能对得起这个头衔。

绿野拓荒:

新中国植物学的开拓之路

新中国成立之初,百业待兴。中国科学院在竺可桢副院长的统筹领导下,开启了全国范围的综合科学考察工作。

1952年,时任中国科学院植物研究所副所长的吴征镒肩负国家重托,率队到海南西部、东部及雷州半岛,对橡胶种植环境展开系统考察。此后的1953至1955年间,他继续带领综合考察队辗转海南、粤西、桂西南等地,在热带季雨林特别是次生林和灌草丛的植被分布研究中取得重要突破。通过实地考察,他对热带北缘地区独特的季风气候、台风影响、寒潮侵袭以及石灰岩区干旱特征有了深刻认识,并据此重新修订了植被分区中关于热带植被的论述。基于这些考察成果,吴征镒与专家团队创新性地提出了在北纬18°至24°地区发展橡胶种植的可行性方案。这项工作于1982年荣获国家技术发明奖一等奖。

1955年,吴征镒参与中苏云南热带森林生物资源综合考察。在为期3年的考察中,他的足迹遍及云南保山、德宏、红河、思茅等地区,重点研究了紫胶虫寄主植物及其相关的动植物区系与生态环境。1958年,中苏专家商议达成共识,在景洪县大勐龙小街曼养广村建立热带森林生物地理群落定位站。在探索过程中,他与蔡希陶等科学家敏锐地发现,单一橡胶林与热带雨林复杂的多层次结构存在显著差异,这一发现启发他们思考:能否将天然群落中有关的自然规律运用到人工的经济林中?由此,他们开创性地提出了“人造雨林”,即人工多层多种植物群落的构想,并于1960年成功建立了世界上首个模拟热带雨林的人工生态系统。

丰富的野外考察积累,不仅为吴征镒日后提出中国植物区系起源与演化的重大理论提供了一手资料,更彰显了一代中国科学家将个人学术追求与国家需求紧密结合的崇高使命。

“所有的古植物都汇集在云南,我觉得云南是一块研究植物的宝地。”吴征镒曾说,1958年是他一生中“一波三折”的转折点,也是他一生中的最大转折点。这年,他怀着对植物王国的向往、对植物学不断钻研的渴望,毅然从北京举家迁往云南,来到新建的中国科学院昆明植物研究所(以下简称昆明植物所)任所长。

同年,昆明植物所召开所务扩大会议,吴征镒提出了“两条战线,三个战场,八个兵种,建设综合研究所”的战略规划,重点围绕植物种水平和群落水平两方面,在云南热带、亚热带及其高山地区开展工作。规划不仅涵盖了植物分类和区系地理,还包括植物资源化学、植物生理、植物栽培、植物形态、广义植物群落、植物土壤和植物小气候等多个学科领域。他从云南植物种类和资源的丰富性和特殊性出发,提出“花开三带,果结八方,群芳争艳,万紫千红”的战略发展方向和目标,使昆明植物所逐步走上良性发展的道路。

1958年,为了保护云南经济及科研价值高的动植物,进一步合理利用动植物资源,吴征镒与寿振黄向云南省委、省政府提出在云南建立24个自然保护区的规划和方案,得到了大力支持。截至2010年,云南建成161个自然保护区,占全省面积7.6%,其中包括16个国家级自然保护区。

特殊年代里,吴征镒被分配到锅炉房烧开水,他仍然念念不忘科研工作。那时,全国正兴起中草药运动,各地出现了很多关于药用植物的小册子。由于没有科学的考据和规范的整理,植物名称和用途说明都很混乱,这导致了药用植物的错用和乱用。因此,吴征镒决定将我国常用的中草药植物一一进行科学的考证。当时,吴征镒缺乏参考资料,只能根据多年研究本草的经验,最终整理出两三千种历代本草中的药用植物的名字、产地、形象、用途等。后来,根据吴征镒整理出的笔记,江苏省植物研究所(现江苏省中国科学院植物研究所)、中国医学科学院药物研究所和昆明植物所三家合力编著《新华本草纲要》,共三册。这部书是研究我国药用植物的重要参考资料。

1975年,吴征镒首次进藏,考察喜马拉雅山北坡的植被和青藏高原面的植物区系。次年二次进藏,仔细考察了金沙江、澜沧江、怒江三江分水岭植被垂直带的分异。这些考察让他对青藏高原的植被分布及喜马拉雅山脉与横断山脉的联系有了突破性的认识。1982年,吴征镒穿越祁连山考察新疆戈壁荒漠,首次系统研究了干旱区植物资源。1987年,他再赴新疆,对天山云杉林、旱生草甸及短命植物进行考察,认识到了新疆植物在全球生态中的特殊地位。

1998年完成台湾植物考察后,吴征镒欣慰地说:“全国二十几个省、市、自治区,我基本都到了。”他还曾说,“弄清中国植物区系的来龙去脉,基本查清中国植物的种类,就是我最大的成就了。”

山川问道:

全球植物区系探索

在国际考察方面,吴征镒的视野同样开阔。

20世纪60年代,吴征镒先后前往古巴、越南、柬埔寨三国进行考察。80年代至90年代,他的国际考察活动达到高峰。在美国、加拿大,他深入研究北美洲植物分布,揭示了中国-北美区系的演化联系。南美之行中,他深入亚马孙雨林,考察南半球植被分布和区系组成。在欧洲,他四访英国,两进法、德,研究欧亚大陆上的水青冈属、栎属落叶林,深化了对欧亚植物区系演替的认识。在亚洲,他五次赴日本考察,这让他对中国-日本植物区系的分异和联系有了更为明晰的认识。

“我随走、随记、随看,有时候不注意,我常常会绊跟头。”吴征镒曾说。也正是这种专注,让他在一次意外摔倒时,发现了一种从未被记载过的腐生植物新种——锡杖兰,也叫“吴征镒兰”。

基于数十年扎实的野外考察和详实的数据积累,吴征镒在植物区系理论研究领域取得了一系列开创性成果。1959年,他撰写的《植物区系学大纲》系统构建了中国植物区系学研究的理论框架。1964年,在北京科学讨论会上,他创新性地提出“中国南部是东亚植物区系摇篮”的热带亲缘理论,还将中国植物区系划分为15大分布区类型和30余个变型,为后续研究提供了系统分类标准。1987年,他在于德国西柏林召开的第十四届国际植物学会议上,向国际学界阐释横断山区植物区系的重要性,推动了国际上对中国植物区系的认识。

作为全球生物多样性保护的重要设施,种质资源库不仅是我国生物战略资源安全的可靠保障,更是名副其实的“种子银行”。1999年,吴征镒致信时任国务院总理朱镕基,建议尽快建立中国西南野生生物种质资源库。他指出,多样性的种质资源是大自然创造的,不可人为造出来,一旦遭到破坏将永远消失,这些战略性资源是生物技术产业发展的基石。若失去这一基础,我国未来生物科技发展将面临严重制约。经过十年建设,2009年10月14日,中国西南野生生物种质资源库全面竣工并投入使用,如今已成为亚洲最大、世界第二大的野生生物种质资源库,为守护国家生物战略资源安全构筑了坚实屏障。

吴征镒曾这样评价自己的学术贡献:“我在学术史上的贡献不过是起到一个承前启后的作用。承前,是继承了老师的老师(钱崇澍、胡先骕、陈焕镛)开创的事业,完成了《中国植物志》的任务;启后,则是留下了这个种质资源库,使后世研究者得以继续研究。”

典册千秋:

学术遗产与精神丰碑

1959年10月,中国科学院批准成立《中国植物志》编委会,吴征镒为编委之一。初期,他参与编撰唇形科、虎耳草科、蓼科和爵床科等的检索表;同时带领昆明植物所团队承担唇形科植物志的编研任务。1973年,吴征镒任副主编,1987年任主编,任主编期间,《中国植物志》共出版82卷册,约占全志的2/3。

2004年,历经45年的漫长历程,《中国植物志》出版,共计80卷126册,记录中国植物3万余种,附有9000多幅图版,是目前世界上卷册最多、体量最大的一部植物志。2010年,“《中国植物志》编研”获2009年度国家自然科学奖一等奖。吴征镒曾精辟地阐述该书的价值:“《中国植物志》系统整理了中国植物,按分类体系排列,分科、分属,并提供科、属检索表,依据形态特征进行区分。例如栽培稻与野生稻的区别与联系。该书的功能在于厘清植物分布范围(中国及全球)、历史用途记录,并通过亲缘关系与系统发育分析关联物种。其性质相当于植物的户籍登记系统。”

在地方植物志方面,吴征镒历时34年主持完成了《云南植物志》的编研,这是国内体量最大的地方性植物志,“《云南植物志》编研”获2010年度云南省自然科学奖特等奖。1976年二次进藏完成以后,他着手主持编纂《西藏植物志》,1983年正式出版,使其成为西藏首部现代植物志,为开发西藏野生植物资源、阐明西藏植物区系的形成演化提供了科学依据。

为了更好地与国内外同行进行学术交流,1978年,吴征镒创办昆明植物所学术刊物——《云南植物研究》(2010年更名为《植物分类与植物资源学报》),并将自己新撰写的《论中国植物区系的分区问题》一文投稿于首期发表。1988年,他开始主持由中美合作的Flora of China的编纂出版工作,并担任主编十余年,对每卷内容都给出了详细的审稿意见。2013年,Flora of China出版,获得了全球学术界的广泛认可。

2006年,90岁的吴征镒毅然接过了《中华大典·生物学典》主编的重任,他将1911年之前的中国历史植物的记载一一标注整理,为各种植物附上国际通用的拉丁学名。长期的伏案工作使他的视力严重受损,但这位鲐背之年的科学家依然坚持工作。吴征镒说:“《中华大典》是我们民族走向世界的重大工程,不管有多难,我都要尽快把所有设置的典籍框架搭建起来,希望能看到《中华大典》出版的那一天。”

吴征镒的学术成就获得了国内外学界的高度认可。他先后获得国家自然科学奖一等奖两项、国家最高科学技术奖等重要荣誉。2016年,中国植物学会和云南吴征镒科学基金会联合设立“吴征镒植物学奖”,以表彰在植物学领域作出突出贡献的科技工作者。

人们常以“植物电脑”赞誉吴征镒渊博的植物学造诣,而他只是谦逊地回应:“这不过是年岁积累。比较起来,我只是比他人多吃几颗盐、多过几条河而已。”

1995年,吴征镒(右三)获何梁何利基金科学与技术进步奖。

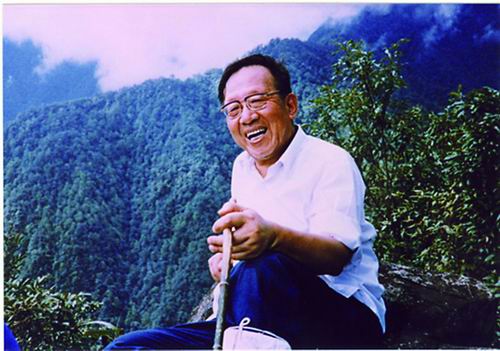

1985年,吴征镒在西北考察。

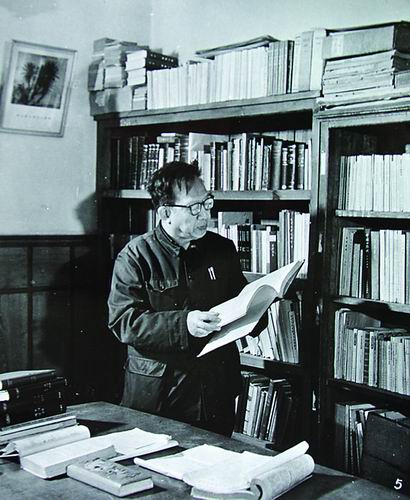

吴征镒在翻阅植物志。

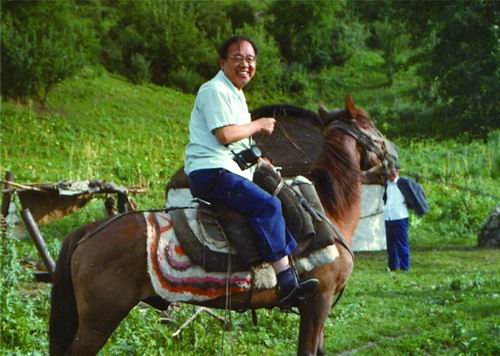

1982年,吴征镒赴新疆考察,在伊犁新源县野苹果林下试马。

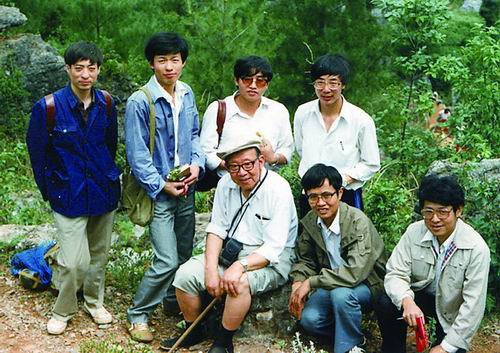

1988年,吴征镒(前排左一)带六名博士生在昆明西山考察。昆明植物所供图

延伸阅读

“敝帚自珍之心,抛砖引玉之举”

吴征镒院士长期致力于植物学研究, 随实践而读书深思,在植物学有关学科领域成就堪丰,颇多独创见解,但吴老自喻这都是为后学者打基础、供后人作攀登之肩垫。

他自幼酷爱植物,勤学好问,善于在观察事物时思考,从小的稚趣演化成一生执着的志向。大学毕业时适逢全面抗战爆发,即随清华大学南迁,加入“长沙步行团”历经不寻常的徒步之旅,行至大后方的昆明。其实他从大后方的昆明到复员后的北平也不平静,先是在西南联合大学艰辛教学,后经历了“反饥饿、反迫害、反内战”和“一二·一”运动等民主运动的洗礼,这磨炼了他坚强的毅力。

新中国成立初期,他曾任北平军管会高教处副处长,亲莅清华大学接管,后又奉调参与组建中国科学院,曾任首任党支部书记,主持和参与过生物学领域里不少研究所的创建,特别是动员和说服数位有影响的科学家归国参加祖国百废待兴的科学大业,是中国科学院建院历史的见证人之一。

吴老认为要搞清中国的植物,首先要搞清云南的植物。1958年,已过不惑之年的他,毅然举家迁至云南,致力于植物分类系统和植物区系学之间的联系、植物资源的可持续利用以及生物多样性保护和生态环境的建设等重要问题的研究,达五十余年。特别在花甲以后欣逢盛世的二十余年中,重走中华大地,两次进藏,两次入疆,再赴粤海,足迹遍及欧、亚、南北美、澳洲等诸国,其宏观性的感性知识与日俱增,结合相关学科的进步,加之理性的思考、钻研、再思考,实践辩证法的认识论和方法论,直至达到理性的升华。他提出了“植物有用物质的形成与植物物种原分布区及形成历史有一定相关性”的观点,成功指导了我国植物资源的寻找、合理开发利用和引种驯化等科学实践问题。

吴老从人类生态和植物资源有关的全球战略考虑,提出建立自然保护区(1956)和野生生物种质资源库(1999)的建议,受到党和国家的高度重视。此后,我国自然保护区事业方兴未艾,首个野生生物种质资源库即“中国西南野生生物种质资源库”即将(2009年)在昆明建成。他为国家实施可持续发展战略作出了前瞻性的重要贡献。

此后,吴老与诸位弟子通力协作的《试论木兰植物门的一级分类—— 一个被子植物八纲系统的新方案》(1998)、《被子植物的一个“多系-多期-多域”新分类系统总览》(2002)、《中国被子植物科属综论》(2003)、《世界种子植物科的分布区类型系统》(2003)、《中国植物区系中的特有性及其起源和分化》(2005)和《种子植物分布区类型及其起源和分化》(2006)等新论著相继问世,此可代表吴老长期研究的新的阶段性结果。

吴老认为,自己就是踏在前辈和恩师肩膀上走过来的一个古稀学者,如今确有所成,也是“敝帚自珍之心,抛砖引玉之举”,望兀兀穷年之作,真为后来者作垫脚之石,心愿足矣。足见一位在植物学领域里耕耘七十余载的长者,是如此厚德载物,又如此襟怀坦荡,实为后人之楷模。

(本文为2006年6月出版的《吴征镒文集》序,作者为文集编者,标题为本版编辑所加,有删改)

《中国科学报》 (2025-08-15 第4版 印刻)