|

|

|

|

|

高能量密度电池Battery600和Pack480! |

|

|

锂金属电池(LMBs)因其优越的理论能量密度在电动交通和能源存储中具有巨大潜力,但目前的电解液设计主要依赖溶剂主导或阴离子主导的溶剂化结构。尽管这些体系在某些方面有优势,但无法同时满足高能量密度和长循环寿命的要求,因此亟需突破电解液设计瓶颈,开发更加高效稳定的电解液体系。

近日,来自天津大学的胡文彬教授、韩晓鹏教授,特种化学电源全国重点实验室郭灏博士,西北核技术研究院欧阳晓平院士等在Nature期刊上发表题为“Delocalized Electrolyte Design Enables 600 Wh kg−1 Lithium Metal Pouch Cells”的研究论文。研究者们提出了一种全新的离域电解液设计理念,摒弃了传统电解液设计对主导溶剂化结构的依赖,通过引入多样化的电解液微环境,增加溶剂化环境的无序性,从而优化整体电解液性能。这种设计理念能够有效平衡溶剂主导和阴离子主导的溶剂化结构,减少动力学障碍,稳定电极/电解液界面,为电池性能的突破性进展提供了巨大潜力。通过这一创新,研究实现了高能量密度电池“Battery600”的性能目标,并成功实现了高能量密度电池组“Pack480”的可扩展性,为未来锂金属电池的应用奠定了重要基础。论文第一作者为天津大学/新加坡国立大学博士研究生黄贺。

离域电解液的溶剂和盐筛选

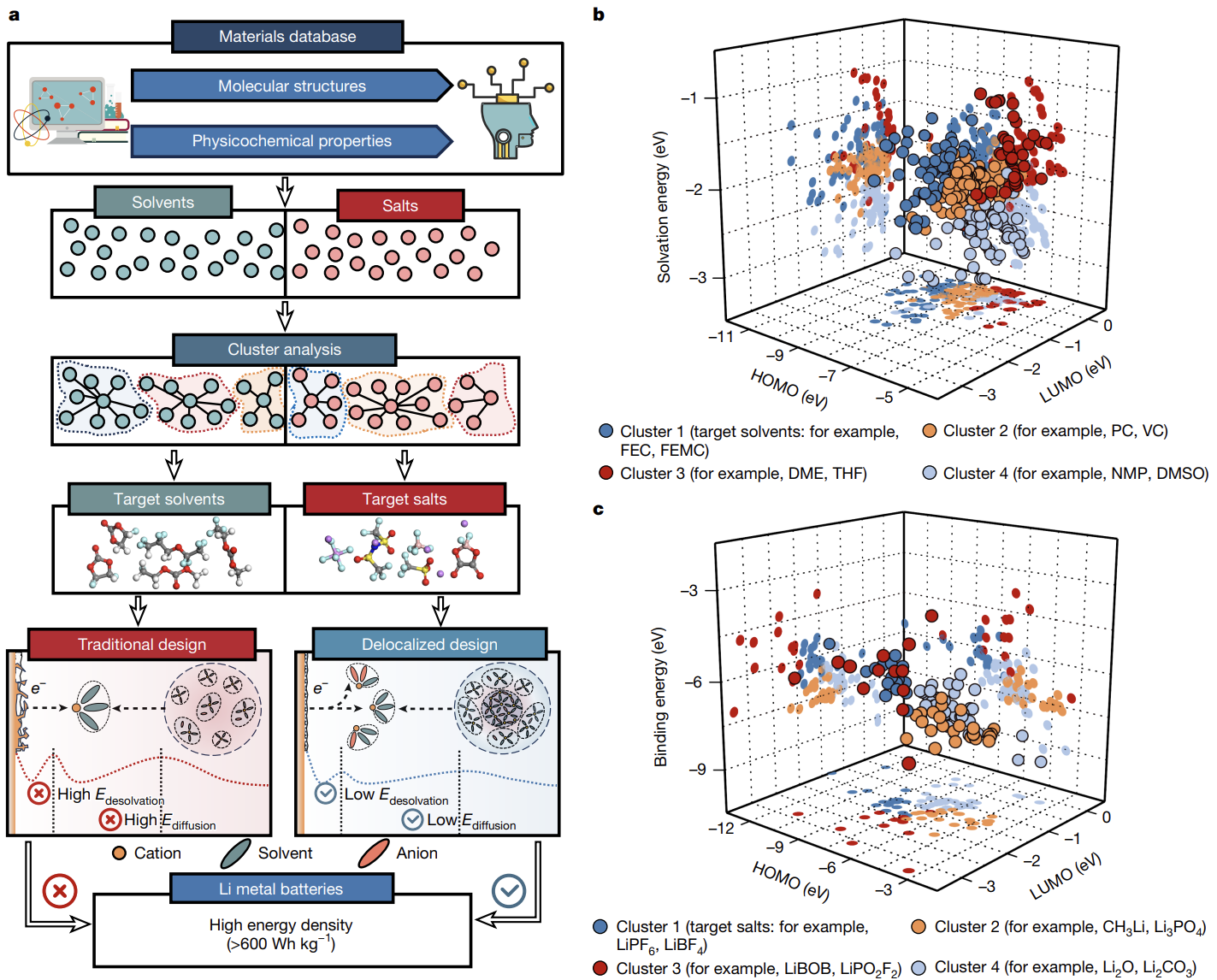

首先,研究者对近300种溶剂和100种锂盐的分子结构,采用密度泛函理论(DFT)计算,评估了分子的最高占据分子轨道(HOMO)、最低未占分子轨道(LUMO)、溶剂化能(Esolvation)以及锂离子结合能(Ebinding)等关键物理化学性质。随后,研究者采用K-means聚类分析这一机器学习方法,基于上述描述符对溶剂和盐进行了分类。通过分析,研究者选取了表现最佳的类别,用于后续的离域电解液设计(图1)。

图1:离域电解液的溶剂与锂盐筛选。

离域电解液的设计机制

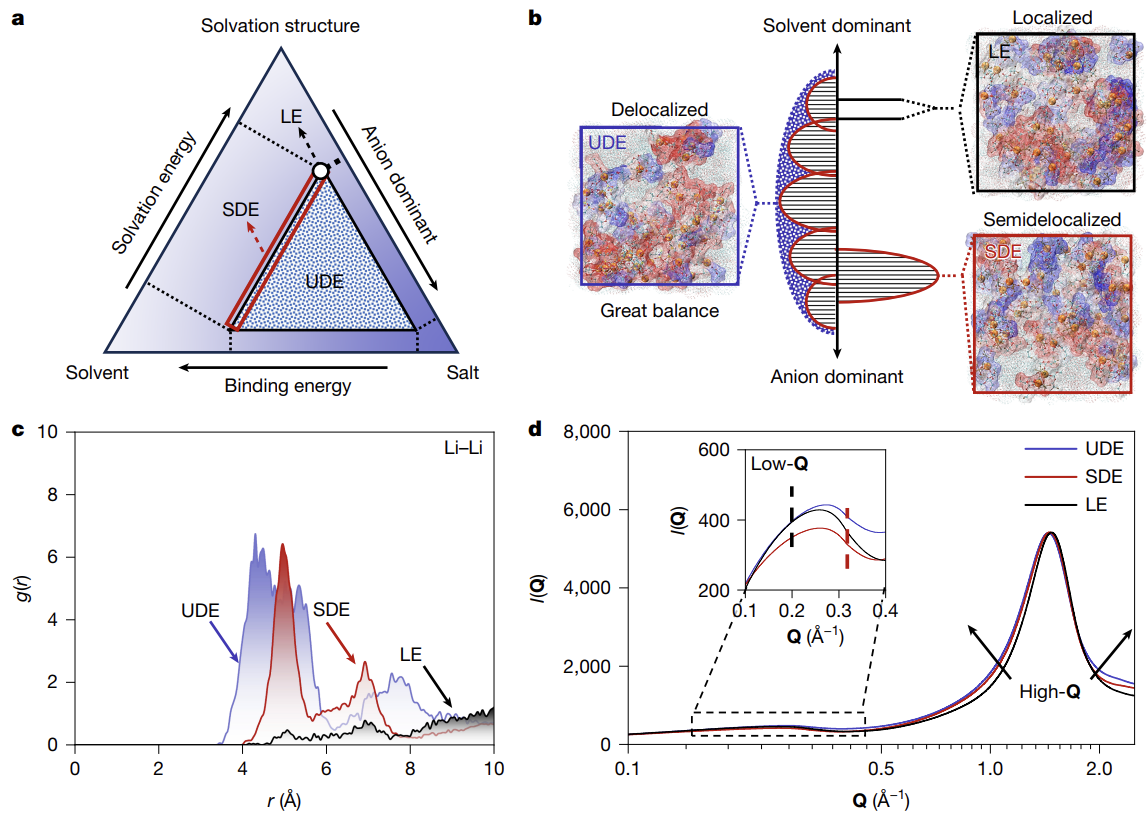

离域电解液设计通过整合多种盐和溶剂,形成更为无序和多样化的溶剂化环境,突破了传统电解液系统的局限,实现在溶剂化结构分布上的点、线、面的跨越(图2a)。与传统局域电解液和半局域电解液相比,离域电解液通过引入更多经过筛选的溶剂和盐,显著增强了溶剂化环境的多样性,使锂离子能够在多个局部环境中协调,从而提高锂离子的扩散性,进而显著提升电池的整体性能。结合分子动力学模拟(MD)和宽角X射线散射(WAXS)表征分析,作者确认离域电解液展现了更广泛和多样化的溶剂化结构,体现了更高的溶剂化状态多样性,从而大幅提升电解液综合性能(图2a-d)。

图2:离域电解液的溶剂化环境分析。

Battery600与Pack480

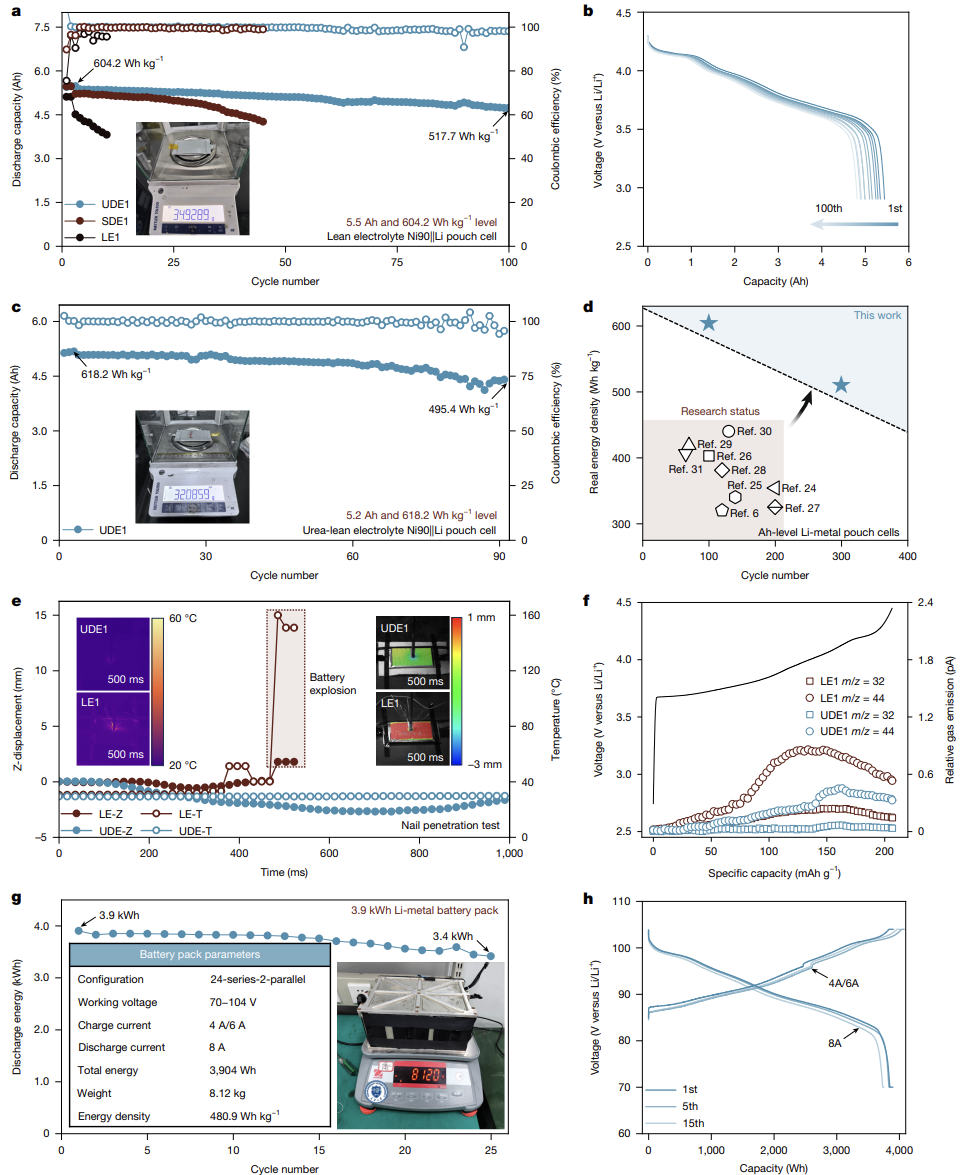

为验证离域电解液设计的有效性,研究者采用了多种电池评估方法,从实验室级的纽扣电池到安时级(Ah级)电池,成功使用离域电解液(UDE1)组装了多款高能锂金属电池。在高负载Ni90正极(35 mg cm−2)和超贫液电解液(0.9 g Ah−1)设计下,成功实现了超过600 Wh kg−1的能量密度,达到了目前报道的能量密度最高的锂金属软包电池。经过100次循环后,5.5 Ah Ni90||Li电池保持了517.7 Wh kg−1的能量密度,而5.2 Ah Ni90||Li电池则实现了618.2 Wh kg−1的超高能量密度,并稳定循环超过90次,证明了离域电解液显著提升了电池性能,特别是在能量密度和循环稳定性方面的优越性(图3a-d)。在安全性方面,通过一系列的热失控和机械冲击测试,包括针刺测试和差分电化学质谱(DEMS)产气测试(图3e,f),结果表明,采用离域电解液的电池在热和机械稳定性方面表现出更高的稳定性,且气体释放显著少于局部化电解液,显示出更好的安全性。为了进一步验证离域电解液在大规模应用中的潜力,研究者在贵州梅岭电源的协助下,组装了一个3.9 kWh的锂金属电池组,采用24串2并配置。该电池组的能量密度达到了480.9 Wh kg−1,并在25次循环后保持稳定性能,成功实现了高能量密度电池组“Pack480”的目标(图3g,h)。这一电池组的卓越表现标志着离域电解液设计不仅显著提升了单体电池的能量密度,还为锂金属电池的大规模应用提供了强有力的支持。

图3:离域电解液电池和模组的性能测试。

电极和界面表征

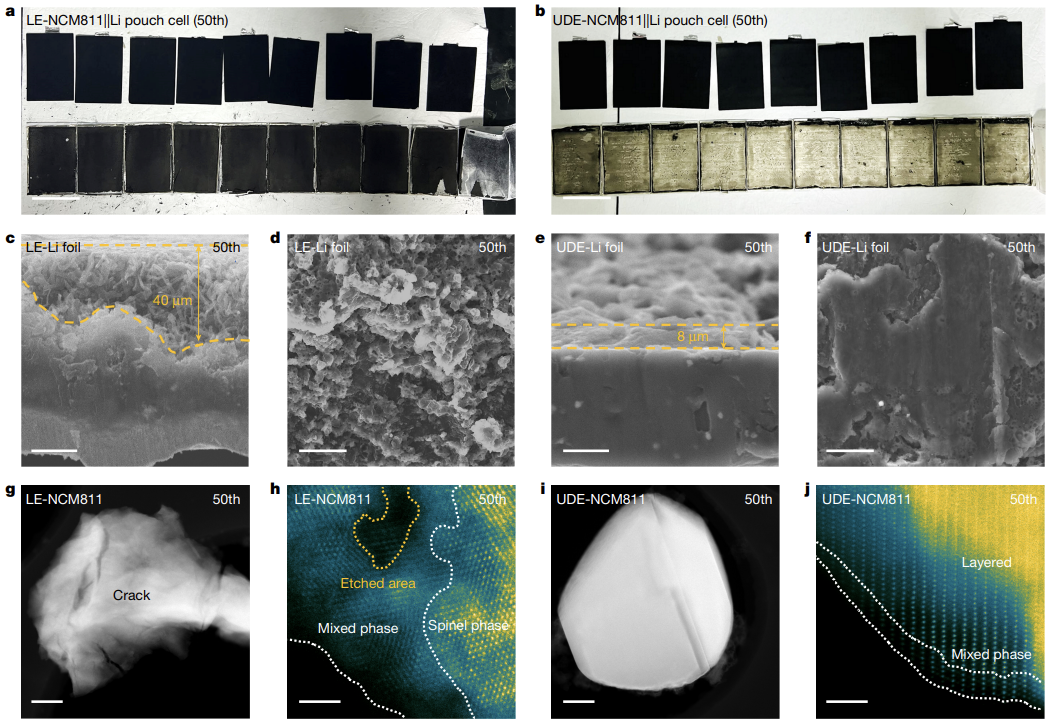

为了进一步阐明离域电解液设计对电池性能的影响,研究者对循环后的NCM811||Li软包电池进行了拆解,分析了锂金属负极和高负载正极的形貌特征(图4a,b)。结果显示,采用离域电解液的电池电极表现出优异的结构完整性,与传统局域电解液相比,离域电解液有效促进了锂金属的高可逆沉积和剥离,抑制了锂枝晶的生长(图4c-f)。在NCM811正极方面,使用传统电解液的电池正极颗粒出现了裂纹和晶体结构的扭曲,而采用离域电解液的电池正极几乎没有发生结构变化,形成了厚度不到2 nm的薄重构层,并保持了良好的晶体结构(图4g-j)。这些结果进一步验证了离域电解液在提高电极结构稳定性方面的优势。

图4:电极表征分析。

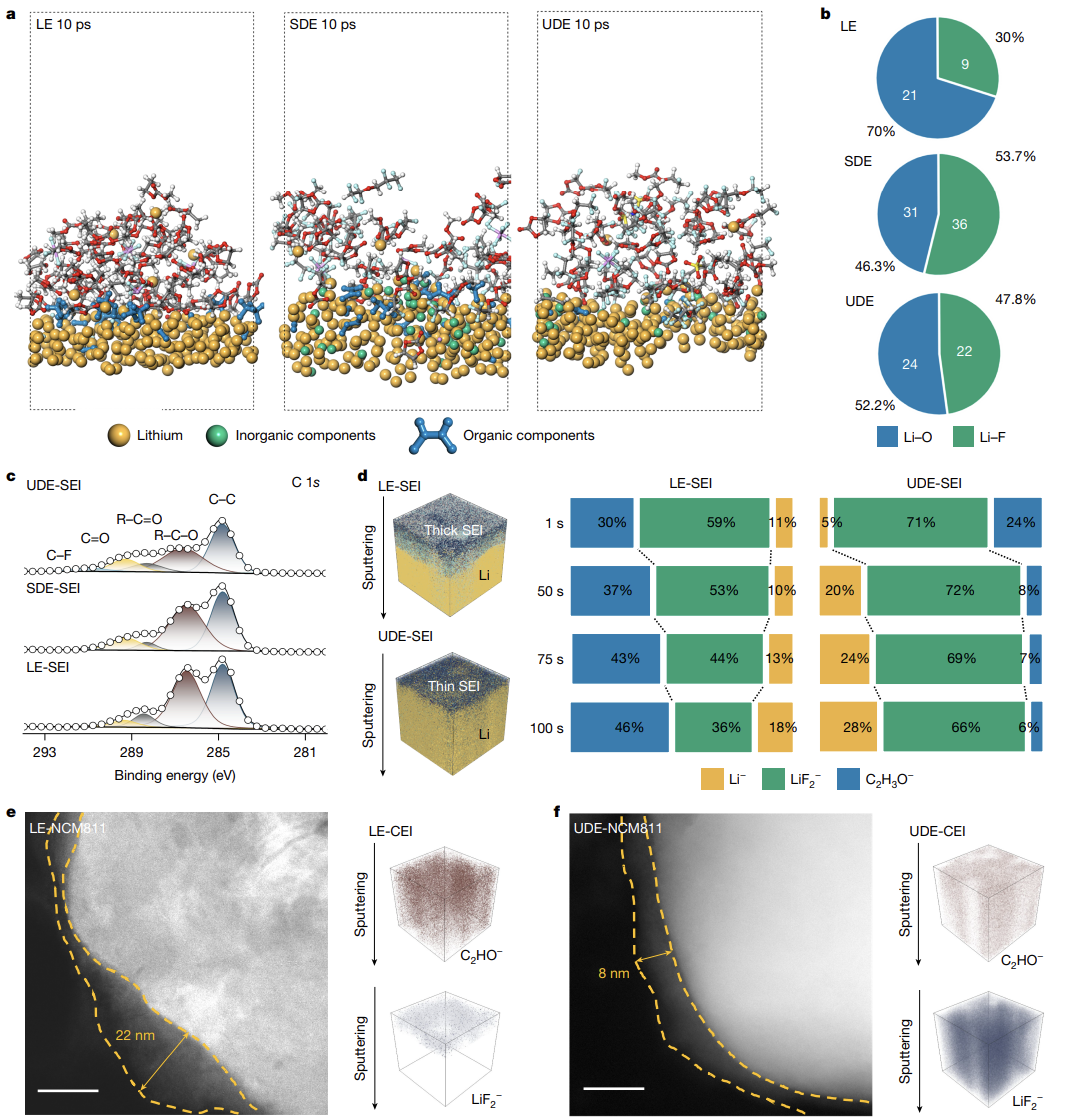

为深入研究离域电解液对电极界面的影响,研究者首先通过基于第一性原理的分子动力学模拟(AIMD)分析了不同电解液对锂金属负极界面分解反应的影响。结果表明,传统溶剂主导的局域电解液主要生成有机物质,而离域电解液则生成富含无机成分的电极/电解液界面层,这有助于形成更稳定的界面,并显著减少分解产物的生成(图5a,b)。通过X射线光电子能谱(XPS)和飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)分析,进一步验证了这一发现。与传统电解液形成的厚且不均匀的电极/电解液界面层相比,离域电解液形成了薄而均匀的界面层(图5c-f)。这表明离域电解液通过优化溶剂化环境,显著增强了电极/电解液界面的稳定性,进而提高了电池的性能和长周期稳定性。

图5:界面表征分析。

总结和展望

综上所述,研究者提出了一种离域电解液设计思路,并结合人工智能驱动的电解液组分筛选方法,成功突破了传统电解液设计中对主导溶剂化结构的依赖。离域电解液通过降低动力学障碍、稳定电极/电解液界面,实现了高能锂金属电池中能量密度达到600 Wh kg−1的显著提升。这一创新设计不仅在提升锂金属电池性能方面取得了重要突破,还为高能量密度可充电电池技术的发展提供了全新的设计框架,具有广泛的应用前景。随着低空经济的快速发展,特别是在电动飞行器和无人机等新兴领域对高能量电池的需求日益增加,基于离域电解液的高能锂电池技术有望在这些领域提供更加高效的能源解决方案,显著提高续航能力,并推动低空经济的可持续发展。进一步的技术优化与应用拓展,预计将使该技术在电动汽车、消费电子等多个领域获得广泛应用,为全球绿色能源转型贡献力量。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09382-4