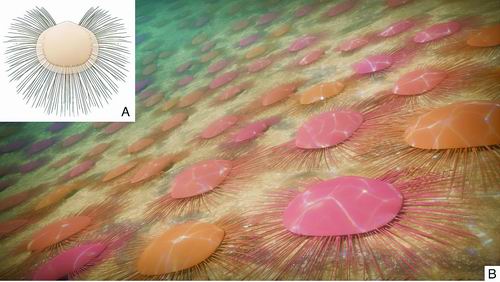

A是遮隐核螺贝基于化石标本复原的单个个体及其边缘的刚毛,B是其居群生活状态的生态复原图。课题组供图

本报讯(记者张楠)近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员黄冰与中国科学院院士戎嘉余,对在中国贵州桐梓、仁怀地区发现的约4.36亿年前的志留纪早期腕足动物化石居群展开深入研究,首次揭示了这些远古海洋底栖生物如何巧妙利用身体上的微小结构——刚毛维持彼此间的“社交距离”,形成井然有序的生存格局。相关成果7月22日发表于美国《国家科学院院刊》。

腕足动物是古生代海洋中的优势类群,此次研究聚焦的是一种名为遮隐核螺贝的无窗贝类腕足动物。刚毛是其外套膜边缘生长的细长、柔韧的毛状结构,在化石中极难保存。此次研究标本罕见地保存了腕足动物外套膜边缘的刚毛结构。

研究人员综合运用扫描电镜、X射线荧光光谱和显微CT等多种现代分析技术,不仅重构了这些直径约20微米的刚毛的精细形态,还证实了其中一种独特的保存机制。在确证这些精微结构后,研究人员运用最近邻分析和泰森多边形等空间点格局分析方法,发现这些腕足动物的分布呈现出一种统计学上显著的类似棋盘的非随机、均匀分布模式。

分析发现,化石居群中个体之间的平均距离与它们保存完好的刚毛长度之间存在明确的定量关系,这个间距大约是刚毛长度的1.5至2倍。研究人员推测,遮隐核螺贝光滑的盘状外壳和无肉茎的特征,使其具备了在外力(如微弱水流)或自身极其微弱的活动下发生毫米级缓慢滑动的可能。当个体间距过近,其伸展的刚毛便会与邻居接触。这种持续的物理接触经过长时间累积,最终促使整个居群达到一个互不干扰、空间利用最优化的稳定构型。

研究首次将精微的解剖学结构刚毛与统计学上显著的居群空间格局直接联系起来,为“生物间的相互作用如何塑造居群结构”这一古生态学核心问题提供了直接化石证据。这一发现不仅加深了人们对古生代海洋生态系统复杂性的理解,也凸显了那些看似微不足道的特征在生命演化长河中可能产生的重要生态影响。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1073/pnas.2509354122

《中国科学报》 (2025-07-23 第1版 要闻)