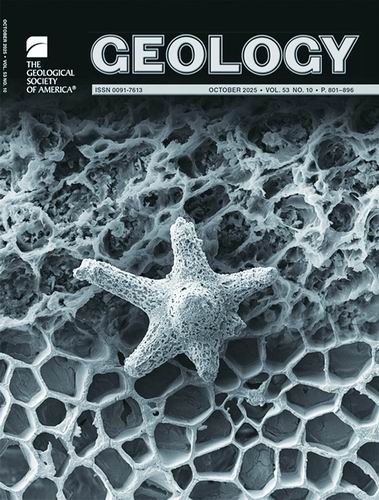

当期封面。受访者供图

■本报见习记者 李媛

当西北大学地质学系博士生胡亚洲在显微镜下看到骨头化石上大量黏土矿物形成的多边形结构时,内心不禁一阵激动。他小心翼翼地将仅300微米、相当于一根头发丝直径的珍贵标本保存起来。

过去7年,胡亚洲所在的西北大学教授张志飞团队,对产自我国华北板块寒武纪不同环境、不同类型的3.5万多枚化石开展了系统分析,终于在猴家山组发现了这一保存原始有机质框架的关键标本。近日,该团队联合国内外科研团队,证实这一关键标本是动物最早由上皮组织控制骨骼生长的证据,刷新了人类对早期动物演化的认知。相关成果发表于《地质学》。

现代科技揭秘“骨骼起源”

目前,已知最早的动物矿化骨骼记录来源于约5.6亿至5.2亿年前的寒武纪大爆发时期,地球动物很可能在此时获得了各种矿化能力。传统观点认为,动物骨骼的出现很可能与捕食者与被捕食者之间的“军备竞赛”有关,也就是人们常说的“防御天敌”——在攻防之间演化出攻击用的利爪与牙齿,也形成了防御用的厚重壳体。但具体机制还不清晰。

“不仅最早矿化骨骼为何出现尚未解决,该时期动物如何控制骨骼形成也一直是古生物学界的难题。”论文作者胡亚洲指出。

尽管寒武纪大爆发期间涌现出大量带骨骼的生物,但由于早期小壳化石大多仅保存外部形态,其微观结构信息,尤其是控制骨骼形成的有机构造极难保存,相关研究长期处于空白。基于这一现状,团队展开了系统性探索,从多样环境中寻找可能残存的有机结构。

当胡亚洲在显微镜下看到特殊的多边结构后,团队立即对微小的开腔骨骨片进行了系统分析。开腔骨是长相奇特的生物,形态类似于细长的仙人球,在寒武纪末期绝灭。研究人员运用扫描电镜、显微CT、聚焦离子束-扫描电镜联用及透射电镜能谱等多种先进技术,发现骨片表面存在大量黏土矿物保存的多边形结构,形如蜂巢,包覆整个骨片。

团队通过与现生贝壳对比,发现这些多边形网状结构与软体动物珠母贝棱柱层间的有机质框架在大小、形态和显微结构上高度相似。“因此我们推断,开腔骨骨片的多边形结构应与软体动物的有机质框架同源,均受表皮细胞调控形成,并发育有细胞间的棱柱状构造,其矿化骨骼也在这些多边形有机框架中形成。”张志飞介绍。

张志飞进一步解释,结合软体动物有机质框架的形成过程及形成机制,团队认为开腔骨内部空腔实为由表皮细胞包围形成的真体腔。这意味着,早在5亿年前,开腔骨已具备现代真后生动物通过上皮组织控制外部骨骼矿化的能力。

现代动物系统学认为,上皮组织、结缔组织、肌肉组织与神经组织这四大组织的出现,是真后生动物的典型特征。此次在寒武纪开腔骨化石中发现与上皮组织相关的多边形网状结构,表明该类疑难化石属于真后生动物。

此前,专家认为,开腔骨可能与海绵动物存在一定的相似性,具有亲缘关系。而研究发现,寒武纪开腔骨类与以中胶层造骨细胞形成矿化骨针、无任何组织分化的海绵类侧生动物完全不同,因此完全否定了开腔骨类化石属于或者与海绵动物亲缘关系很近的传统观点。

审稿人评价称,该研究最大亮点在于将现代生物矿化原理应用于早期壳体化石,通过多学科交叉方法揭示了寒武纪大爆发期间动物矿化结构的复杂性,在寒武纪首次发现了与矿化结构相关的上皮组织。这表明,即便在寒武纪早期,一些形态原始的疑难动物也已具备形成复杂矿化骨骼的能力。

科研路上的持续探索

对人类而言,该研究最大的启发在于人类骨骼不是一个孤立、完美的“成品”,而是一个演化了数亿年、充满智慧的动态系统。“我们继承的不仅是一副骨架,更是一套深植于我们DNA的古老生存与适应策略。”胡亚洲告诉《中国科学报》。

科研攻关的道路充满挑战,团队的研究历程也不例外,他们面临的困难首先是寻找合适的化石标本。“团队投入7年时间,系统筛选和分析了3.5万余枚化石,最终成功找到了这批保存有原始有机质框架的珍贵标本。”胡亚洲说。

在技术层面,处理微体化石是另一大难题。与常见的恐龙等大型化石不同,团队面对的是仅300微米的微小骨片。挑战不仅在于观察,也在于前期的分离与挑选——必须将这些微小化石从岩石中无损地提取出来。而在进行显微镜观测之前,还需要凭借熟练稳定的手法,将每一枚微小化石精准固定在样品钉上,以确保能从理想角度捕捉其整体形貌与结构信息。

而比技术操作更关键的是对化石特征的准确识别与理论创新。“只有建立全新的研究视角,才能从这些古老标本中解读出被忽略的生命信息。”张志飞表示,团队创新性地将现代生物矿化机制与古代骨骼化石研究相结合,构建了一个全新的解读框架,从而识别出其中蕴含的关乎骨骼起源的关键证据。

通过这项研究,团队不仅提出了“表皮细胞控制生物矿化”这一重要理论范式,也进一步坚定了继续探索寒武纪动物骨骼形成机制的科学信心。“我们不仅掌握了多种前沿技术在古生物学中的融合应用,也锤炼出在科研道路上不畏艰难、持续探索的决心与毅力。”胡亚洲坦言。

“我们可以利用蛋白质模板或有机分子模板,在温和的条件下引导无机矿物结晶复制出具有类似优异性能的材料。”胡亚洲表示,团队期待将远古生物建造壳体的智慧应用于材料科学及仿生学领域。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1130/G53623.1

《中国科学报》 (2025-10-22 第1版 要闻)