|

|

|

|

|

FASE 亮文解读丨中国农大丛汶峰教授团队—中国主要粮食作物绿色增产增效技术:创新与应用 |

|

|

论文标题:Green technology for increasing grain crop production and efficiency: innovation and application in China

期刊:Frontiers of Agricultural Science & Engineering

作者:Wen-Feng CONG, Hao YING, Feiyu YING, Zhichao AN, Jianbo SHEN, Fusuo ZHANG

发表时间:15 Sept 2025

DOI:10.15302/J-FASE-2025630

微信链接:点击此处阅读微信文章

绿色增产增效技术

Green Technology for High Yield and Nutrient Use Efficiency

专 辑 文 章 介 绍

· 第一篇 ·

▎论文ID

Green technology for increasing grain crop production and efficiency: innovation and application in China

中国主要粮食作物绿色增产增效技术:创新与应用

文章类型:Review

发表年份:2025年

第一作者:丛汶峰、营浩

通讯作者:丛汶峰

Email: wenfeng.cong@cau.edu.cn

作者单位:中国农业大学资源与环境学院,国家农业绿色发展研究院,养分资源高效利用全国重点实验室

Cite this article :

Wen-Feng CONG, Hao YING, Feiyu YING, Zhichao AN, Jianbo SHEN, Fusuo ZHANG. Green technology for increasing grain crop production and efficiency: innovation and application in China. Front. Agr. Sci. Eng., 2025, 12(3): 431–440 https://doi.org/10.15302/J-FASE-2025630

· 文 章 摘 要 ·

在保障粮食安全的同时实现资源高效利用与生态环境保护,是全球农业亟待解决的核心挑战。中国提出“12345”农业科研范式,倡导跨学科、跨主体的协同创新。本文以绿色增产增效技术为案例,系统梳理其三大核心路径——高产群体构建、高效根际调控与健康土壤培育,深入阐释其在提升作物产量、提高养分利用效率和减少环境污染方面的科学原理与应用成效。通过大规模田间示范与实证分析,展示该范式在推动农业绿色转型中的广泛适用性,并提出具有全球推广潜力的可持续农业发展路径。

· 文 章 亮 点 ·

1. 首次提出面向未来高质量发展的“12345”农业研究范式,突破传统“高产-绿色”不可兼得的发展困境;

2. 构建绿色增产增效技术三大核心路径:高产群体构建、根际调控与健康土壤培育;

3. 基于全国范围内的大田试验验证技术的普适性与高效性;

4. 绿色增产增效技术累计覆盖耕地面积超过4000万公顷,支撑落实联合国6项可持续发展目标 (SDGs);

5. 提出符合中国国情的农业绿色转型路径,对其他发展中国家具有重要借鉴意义。

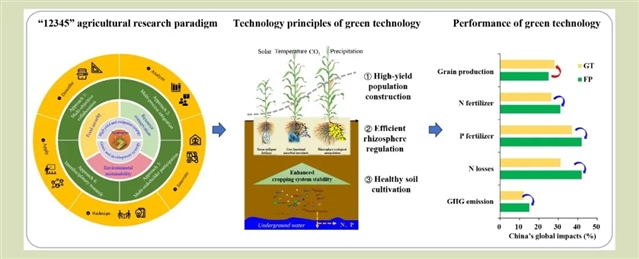

· Graphical abstract ·

· 研 究 内 容 ·

▎引言

当今全球农业正面临前所未有的系统性挑战:一方面,人口增长与消费结构升级持续推高粮食需求;另一方面,农业过度依赖高投入带来严重的资源浪费与生态风险,包括氮磷流失、温室气体排放和土壤退化等环境问题。

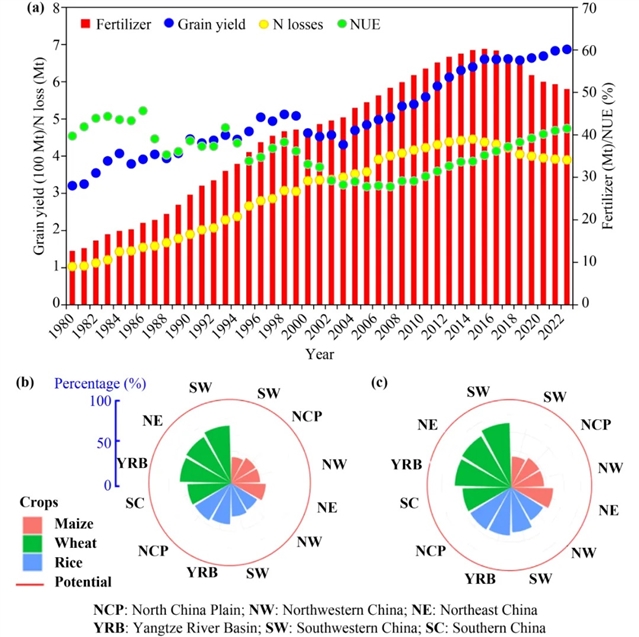

以中国为例,尽管耕地面积仅占全球的8.6%,却养活了近20%的人口,取得显著成就的同时,也伴随着资源透支和环境代价 (图1)。传统农业发展范式往往以单一目标驱动,如追求最大产出或最低成本,难以同时满足现代农业对产量、资源效率与生态环境的综合诉求。因此,亟需建立一种兼顾“产能提升、资源节约与环境友好”的农业新模式,推动实现从单目标导向向多维协同转型。

图1 (a) 1980年至2022年中国粮食产量、氮肥使用量、养分利用效率 (NUE) 和氮损失的历史变化;(b) 主要产区玉米、小麦、水稻的粮食产量,(c) 主要产区玉米、小麦、水稻的养分利用效率差距。

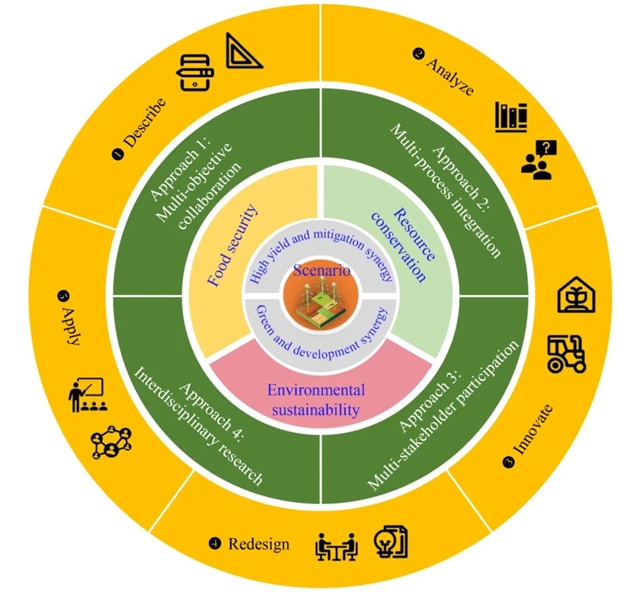

▎绿色增产增效技术的“12345”农业研究范式

绿色增产增效技术的提出植根于“12345”农业研究创新框架 (图2),强调将科研与农业实践紧密结合,解决现实问题。

1个出发点:从农业生产中的现实问题出发,尤其聚焦当前耕地质量下降、肥料过量投入、氮磷污染加剧等关键痛点;

2组核心协同目标:一是实现粮食增产与污染减排协同,二是推动农业经济发展与生态环境保护协同;

3个长期发展目标:国家粮食安全、资源利用效率提升与农业环境可持续;

4个原则方法:包括多目标协同 (产量、效率、环境、收入),多过程集成 (种植-施肥-收获),多主体参与 (政府、企业、农民、科研),跨学科融合 (农学、生态、工程);

5个研究步骤 (DAIRA):描述 (Describe)、分析 (Analyze)、创新 (Innovate)、重构 (Redesign)、应用 (Apply),形成科学研究-技术研发-政策推广闭环。

该范式突破以往“自上而下”的单一研发思路,倡导从田间到实验室的循环反馈,以农业生产问题为核心驱动力。

图2 绿色增产增效技术提高主要粮食作物产量和效率的技术原理。

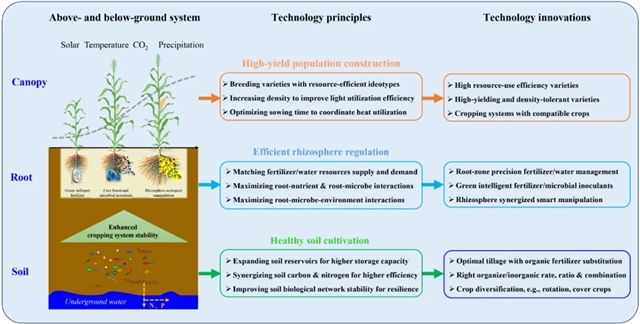

▎绿色增产增效技术的三大核心(图3)

1. 高产群体构建

旨在通过优化群体结构,实现最大光合效率与资源利用率。技术核心包括:

(1) 耐密品种选育;

(2) 合理密植;

(3) 品种搭配和株行距配置。

研究显示,在212个试点,玉米种植密度提升15,000株/公顷,在不增氮的情况下产量提升5.6%,污染显著下降。

2. 根际调控技术

通过调控“根-养分-微生物”界面,提高养分同步供需匹配与利用效率。关键措施有:

(1) 使用“绿色智能肥料”,提高根际活性;

(2) 施用刺激根系生长的有机碳源 (如果糖);

(3) 局部定位施肥以激发氮磷吸收;

(4) 推广水肥一体化技术与精准供给策略。

例如,利用铵态氮诱导根系酸化,提升磷酸酶活性,提高作物磷吸收率和产量。

3. 健康土壤构建

土壤是作物稳产的基础。绿色增产增效技术强调从碳、氮、结构和生物网络四方面提升土壤功能:

(1) 有机无机肥料配合施用,促进微生物多样性;

(2) 采用秸秆还田、堆肥、有机碳激活等措施;

(3) 增强团聚体结构,提高水肥保留能力;

(4) 推广间作或轮作,增加地下生物互作。

图3 绿色增产增效技术提高主要粮食作物产量和效率的技术原理。

▎绿色增产增效技术的区域实践成效

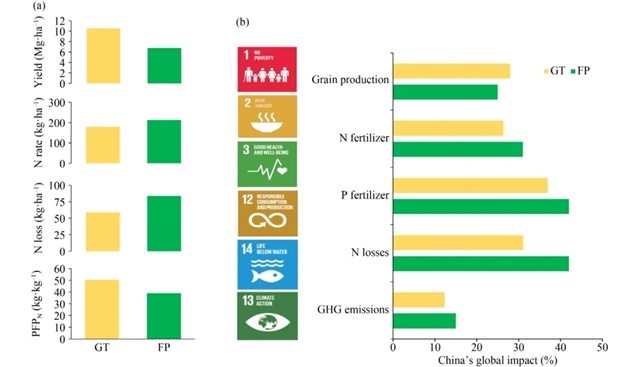

全国“绿色增产增效技术农田网络”覆盖31个省份,涉及12,403个点位的多年试验对比 (图4),结果表明,与农户传统实践相比,绿色增产增效技术:

(1) 作物产量提升21%–87%;

(2) 氮肥用量基本持平或减少;

(3) 氮肥利用率提高24%–32%;

(4) 氮素活性损失减少50%–56%;

(5) GHG排放密度下降31%–47%。

2005–2015年间,已有452个县、2090万农户应用绿色增产增效技术,累计推广面积超过4000万公顷,成为中国农业绿色转型的重要实践载体。

此外,在南方稻麦区、东北玉米区、华北平原等区域均开展了特色化适应技术优化与本地品种整合应用,显示出良好适应性与扩展性。

图4 绿色增产增效技术 (GT) 与农户常规做法 (FP) 在粮食产量、施氮量、活性氮损失及氮素利用效率上的表现。

· 启 示 ·

绿色增产增效技术作为中国提出的农业可持续发展新路径,不仅破解了“增产与减排难以兼得”的矛盾,更为全球类似农业结构国家提供了借鉴。

中国经验的全球价值包括:

(1) 绿色增产增效技术与可持续发展目标 (SDGs) 高度契合,可直接对接“零饥饿”、“清洁水源”、“气候行动”等6大目标;

(2) 推动粮食生产不依赖耕地扩张,保护生态空间;

(3) 实现农业系统从资源消耗型向资源节约型、生态友好型转型。

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。