|

|

|

|

|

综述:基于原子级超薄材料负载的单原子催化剂用于电解水 |

|

|

论文题目:Single-atom catalysts supported on atomically thin materials for water splitting

期刊:Advanced Powder Materials

DOI:https://doi.org/10.1016/j.apmate.2025.100330

微信链接:https://mp.weixin.qq.com/s/eqASWpHKKSGHJQMSu4ALog

1.文章摘要

单原子催化剂(SACs)凭借其最大化的原子利用效率和优异的反应动力学,在电催化水分解领域展现出卓越性能。SACs中单原子金属的稳定负载通常依赖于金属-载体间的强相互作用,通过不饱和化学位点或空间限域实现。精准调控金属原子的电子结构及配位环境是其关键挑战。当前研究多聚焦于单原子金属本身,而忽视了载体材料在SACs中的重要作用。原子级超薄材料(ATMs)具有独特的物理化学性质及可调的反应微环境,能够通过金属-载体相互作用优化催化性能,是极具前景的SACs载体平台。本文综述了快速发展的SACs@ATMs领域的最新研究进展,系统阐释了其结构设计原理与合成策略,并强调了先进表征技术在解析SACs配位结构及金属-载体相互作用中的关键作用。同时,总结了SACs@ATMs在电催化水分解中的反应机理与应用进展。最后,探讨了该领域未来面临的挑战与发展机遇。本文旨在为理性设计高性能电解水SACs@ATMs提供深入见解与设计指导。

2.研究背景

SACs作为一类特殊的负载型金属催化剂,其孤立金属原子因极高的表面自由能易发生团聚。通常需通过金属原子与载体元素间形成配位键,将金属原子锚定于载体基底,实现原子级空间隔离。然而,现有SACs的金属负载量普遍低于2wt%且分散不均,不仅制约催化性能的进一步提升,更阻碍催化反应机制的深入解析。ATMs因其原子层厚度特性,凭借层状限域结构和高比表面积可有效抑制金属原子团聚,显著提升金属负载量。同时,ATMs具有丰富的表面缺陷与活性位点、均一的电子/几何结构,是探究真实活性位点与表面反应过程的理想载体。将SACs负载于ATMs载体,有助于深入理解配位环境与催化性能的构效关系,从而揭示潜在反应机理。此外,ATMs可调的功函数特性可降低金属-载体界面处的肖特基势垒,赋予界面催化位点高效质子传输能力,进而提升整体催化效率。当前研究多聚焦于金属原子本身,却忽视了载体材料在SACs体系中的关键作用。亟需通过构建SACs@ATMs协同体系,深入揭示金属-载体相互作用的本质机制。

3.文章概述

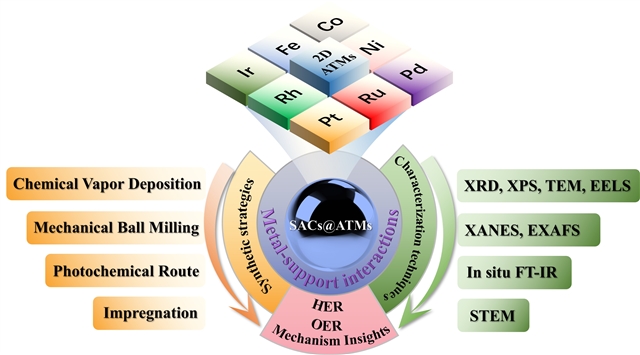

本综述着重阐明了SACs@ATMs体系中金属-载体相互作用的核心价值,并阐释高性能水分解电催化剂的结构设计机制。首先,系统梳理了SACs@ATMs的合成策略,重点聚焦高载量及工业级应用的制备路径。此外,详述SACs的关键表征技术,以解析催化活性位点的配位构型。随后,剖析SACs在析氢(HER)和析氧(OER)领域的应用及反应机理。最后,展望二维原子薄材料负载SACs在电解水领域的发展方向。

图1. 基于SACS@ ATM的水电解的合成策略、表征技术和机理见解的示意图

3.1 SACS@ ATM的基本原理和优势

在电解水领域,SACs通过最大化原子利用率与精准调控电子结构,显著降低HER和OER的过电位。ATMs凭借其原子级厚度、超高比表面积及可调电子性质,成为SACs的理想载体。这些特性有效克服了传统载体(如炭黑、金属氧化物)的固有局限,包括活性位点掩蔽、导电性不足与稳定性欠缺等。典型ATM载体涵盖石墨烯、过渡金属化合物及过渡金属碳/氮化物等,其通过缺陷工程(空位构筑、杂原子掺杂)和界面电子调控,为单原子提供高结合能锚定位点。此类载体可诱导协同催化效应,是突破电解水性能瓶颈的关键平台。SACs@ATMs的核心优势在于其可控的金属-载体相互作用,能在原子尺度优化反应路径,显著超越传统载体的被动支撑功能。该相互作用赋予体系以下独特优势:

(a) 实现单原子活性位点的高分散锚定;

(b) 构建有利局部反应微环境,最大化原子利用率;

(c) 调控电子结构以促进电荷转移,增强本征活性;

(d) 载体主动参与催化过程,提升整体效能;

(e) 具备高度可调性,实现功能定向优化。

图2. 基于SACs@ATMs水电解的金属与载体相互作用机制示意图。

3.2 SACS@ ATM的合成策略

早期研究通常采用块体金属氧化物作为SACs的基底。然而,此类材料受限于低电导率、有限的比表面积,难以实现最优催化活性。随着ATMs——如石墨烯、过渡金属硫化物、金属氧/硫化物纳米片、氮化硼、过渡金属碳/氮化物及层状双氢氧化物——的快速发展,其高比表面积、丰富的金属锚定位点及优异导电性,使ATMs成为SACs的理想载体。值得注意的是,ATMs锚定的金属原子常呈现低配位饱和态,有利于吸附电解水反应中间体;但金属前驱体在载体表面易发生团聚。因此,亟需开发先进的SACs@ATMs合成策略,主要包括:浸渍-退火法、化学气相沉积法(CVD)、机械球磨法及光化学法。

图3. SACs@ATMs的合成策略

3.2.1 浸渍法

浸渍法通过将金属前驱体溶液与二维材料载体混合,利用载体表面缺陷及边缘活性位点锚定单原子。该方法操作简便、成本低廉,具备工业化大规模生产潜力。然而,受限于二维材料锚定位点的数量,单原子负载量通常较低。Zhou等通过过度刻蚀Ti3C2Tx MXene产生钛阳离子空位,使添加的Ni2+先被表面官能团吸附,再经强金属-载体相互作用(SMSI)稳定于邻近钛空位,最终获得负载量达2.93 wt%的Ni SACs。为突破负载量限制,研究人员提出浸渍-两步退火策略,通过最大化利用载体配位位点,将单原子含量提升至23 wt%。需特别指出,现有研究多关注退火温度依赖性,却常忽视退火氛围的影响。Qu团队系统研究了Pt在真空负压与氩气流中的结构演变:氩气氛围下,300℃以上即出现Pt团簇及颗粒,且随温度升高持续粗化;而真空负压条件下,即使400℃长时间处理仍保持单原子形态。提升浸渍法效率对工业化至关重要。Zhang等结合浸渍法与快速热冲击技术,在氢气氛围中于Ti3C2Tx上构建氧阴离子空位并锚定Pt单原子。此类Pt位点可显著弱化H原子与载体间的结合力及轨道杂化程度,赋予SACs快速的氢吸脱附动力学,从而大幅提升HER活性。此外,二维材料的高效制备也需同步优化:近期发展的分钟级蒸汽选择性刻蚀技术,可一步制备富含空位缺陷的MXene载体,直接用作Pt单原子锚定平台,展现出优异的HER电催化性能。

3.2.2 化学气相沉积

化学气相沉积法(CVD)可将金属原子逐层均匀沉积于二维材料载体,通过调控气体氛围、流速及温度精确设计SACs的配位结构。但其设备成本高昂、产率较低,制约了实际应用。值得注意的是,Tian团队开发的等离子体增强化学气相沉积(PECVD) 策略(图1b)实现了SACs的大规模合成。该技术具有双重优势:(1)氮等离子体高能轰击诱导剧烈分子运动,使金属前驱体解离形成原子级金属流动态;(2)等离子体同步在载体表面原位构筑大量缺陷锚定位点,当游离金属原子迁移至载体表面时,被缺陷捕获并与周围氮原子配位形成稳定单原子位点。此法制备的SACs兼具优异均匀性与重现性,且可通过调节射频功率和处理时间提升负载量。进一步地,对二维载体进行预处理(如调控应变、表面官能团或缺陷密度)可改变材料功函数,缩小金属-载体间肖特基势垒,从而加速反应动力学。二维材料的层状特性可充分发挥CVD技术优势,显著提高单原子负载量。此外,CVD法更易构建单原子阵列结构——电解水反应中相邻位点可协同活化两个水分子,通过Tafel步骤直接耦合两个H*中间体,大幅提升反应速率。

3.2.3 机械球磨法

机械球磨法可实现金属原子在载体上的高度均匀分散,具有操作简便、溶剂消耗极少、环境友好等优势。然而,该方法存在金属分散效率低、制备周期长等问题,且球磨过程中的剧烈机械冲击易破坏载体晶体结构,从而削弱SACs的电催化性能。机械力作用可在载体表面构筑丰富缺陷,通过强金属-载体相互作用(SMSI)锚定更多金属原子。例如,Cui等利用球磨法在二维石墨烯表面构建缺陷,成功合成一系列兼具高催化活性与稳定性的SACs。球磨产生的局部剪切应力还能调控单原子配位环境,显著降低电催化决速步的反应能垒。未来研究可结合机械球磨与金属纳米颗粒热雾化技术,制备具有超高活性位点密度的SACs。尽管球磨法本身不受放大效应限制,但大容量球磨机的间歇操作模式制约了连续生产,目前尚未满足工业化大规模应用需求。

3.2.4光化学法

相较于湿法浸渍、球磨等方法,光化学法可精准调控金属原子在载体上的空间分布,从而构建特定配位结构的SACs,强化金属-载体间电荷转移。但该策略目前仅适用于实验室规模的机理研究,难以满足工业化量产需求。此方法需选用光敏载体:首先通过紫外光照预处理产生丰富活性位点,继而还原金属离子,最终形成活性配位结构。然而,传统光化学法需依赖酸洗除杂去除纳米颗粒/团簇以获得纯净SACs,不仅操作门槛高,还会引发环境污染。为此,Wei等提出改进方案:将金属前驱体溶液冷冻后施加紫外光解,抑制原子团聚并获得原子级分散金属,成功制备出高效HER电催化剂。近期,Bian团队通过在光还原过程中利用自由基抑制金属键形成,于超薄二维TiO?上合成多种贵金属SACs,其催化活性与稳定性均显著提升。未来研究需着力开发无需后处理的光化学还原技术,并探索具有工业普适性的合成策略。

3.3 SACS@ ATM的表征技术

精准表征SACs@ATMs对解析金属原子分散状态及配位结构至关重要,其不仅支撑后续理论模型构建以揭示催化机制,更可建立材料结构与性能的构效关系。常规表征流程包括:1)初筛分析:通过XRD与XPS确认无金属颗粒团聚;2)精细观测:利用TEM进行形貌筛选,结合EELS识别原子空位及孤立原子;3)结构解析:采用扫描透射电子显微镜(STEM)、X射线吸收谱(XAS)精确表征单原子配位构型。SACs研究中的核心表征技术涵盖:STEM、XAS及原位傅里叶变换红外光谱(In situ FT-IR)。

图4. SACs@ATMs的表征技术

3.3.1 STEM

STEM具备原子级分辨率,可直接表征 SACs@ATMs 的原子尺度结构。高角环形暗场 STEM(HAADF-STEM) 结合 能量色散 X 射线谱(EDS)能精准解析金属单原子在二维材料上的空间分布与负载密度;通过对选定区域进行3D可视化重构,可直观获取金属原子与载体的局域配位构型。Li等设计了一系列结构明确的金属/MXene材料,其中二维MXene兼具载体与还原剂双重功能。该团队通过简易原位还原过程调控金属-MXene配位环境,利用STEM在载体表面及边缘均观测到金属原子,据此解析金属原子分布规律并预测MXene纳米片上金属离子的还原路径。此类研究证实,调控金属-载体相互作用(SMSI)是优化SACs电子结构与反应动力学的关键策略。

3.3.2 XAS

XAS可揭示SACs@ATMs中元素的局域结构、化学态及电子结构,与STEM技术互补形成完整的化学性质解析体系。根据X射线能量范围,XAS谱分为:1)X射线吸收近边结构(XANES):解析元素氧化态、配位环境及电子结构;2)扩展X射线吸收精细结构(EXAFS):获取配位原子种类、键长及配位数等几何结构参数。

3.3.3 In situ FT-IR

尽管 XAS 可表征单原子氧化态与配位结构,却难以捕获反应中间体信息。原位傅里叶变换红外光谱(In situ FT-IR)通过实时监测催化过程中分子振动特征,直接追踪中间体与产物演化,为揭示SACs@ATMs反应机理及活性起源提供关键证据。当反应物与单原子活性位点发生吸附/配位作用时,其分子振动模式将发生特征性位移。例如,Shao等利用该技术精准定位Ir/HfO?在HER过程中H*的吸附位点——通过分析特征吸收峰演变,解析了分子在催化剂表面的吸附构型与配位环境动态变化。

3.4 SACS@ ATM用于电解水

在全球绿色能源转型背景下,开发可再生清洁能源转化技术具有迫切需求。基于HER与OER的电化学水分解技术可生产高纯氢气,对实现可持续能源体系及碳减排目标至关重要。SACs@ATMs凭借其高暴露活性位点与独特电子结构,通过精准调控配位环境显著提升催化活性,在水电解领域展现出巨大潜力。本节从催化机制出发,总结提升SACs@ATMs反应动力学的核心策略。

3.4.1 HER

水电解制氢涉及H-OH键断裂与质子氢(H*)重组:1)Volmer步骤:水解离生成吸附态H*;2)Tafel/Heyrovsky步骤:两H*结合形成H?。通过调控SMSI可降低反应能垒,加速H*吸附/脱附动力学,从而优化HER性能。其微观机制在于:金属与载体间的费米能级差(ΔEF)驱动界面电荷重排,直至系统达到平衡并形成肖特基势垒,导致界面电荷积累。该界面电场赋予催化位点强质子捕获能力,但也抬升了氢原子从金属向载体溢出的能垒。因此,抑制界面电荷转移并最小化界面累积电荷,可有效降低氢溢出势垒,进而提升HER催化活性。

图5. SACs@ATMs的HER性能

3.4.2 OER

水电解过程中阳极的氧气生成反应称为OER。该过程涉及四电子转移机制:H2O → *OH → O → OOH → O2。其多步骤特性导致反应动力学迟滞,需较高能量驱动,因而通常需施加显著过电位。高效OER催化剂须兼具高活性、优异稳定性及强抗腐蚀性。通过精准调控SACs@ATMs的配位环境与电子结构,可进一步提升其OER催化性能。

图6. SACs@ATMs的OER性能

4结论与展望

SACs在电催化水分解领域展现出卓越性能,尤其在HER与OER中表现突出。ATMs凭借其独特的物理化学性质和高比表面积,为SACs提供稳定的载体平台,有效抑制金属原子团聚并最大化活性位点暴露。通过SMSI精准调控金属原子的电子结构与配位环境,可系统优化催化性能。先进表征技术(如STEM、XAS及FT-IR)为解析SACs构效关系提供了关键支撑。然而,SACs@ATMs体系仍面临高负载量、均匀分散、规模化制备及长期稳定性等核心挑战。

当前传统合成策略(如浸渍法、CVD、球磨法)普遍存在单原子负载量低、分布不均等问题,制约催化剂活性与稳定性。未来研究需聚焦:

1)精准合成创新:开发高效合成策略,实现对ATM载体上单原子锚定位点、空间分布及配位态的多维度调控;

2)工业化路径突破:建立操作简易、低成本、高性能的规模化制备体系;

3)机制深度解析:结合密度泛函理论(DFT)计算与机器学习高通量筛选,构建材料基因组数据库,揭示金属-ATM相互作用规律,定向设计高活性SACs;

4)载体功能强化:利用二维材料优异的导电性、高比表面积及可调控缺陷特性,通过结构工程增强其对SACs的协同催化效应;

5)动态催化体系探索:突破固态催化剂活性位点静态局限,开发基于液态金属的动态单原子催化系统,实现活性位点的实时自适应调控。

引用信息:Xiaomin Chen, Ding Yuan, Chao Rong, Chao Wu, Porun Liu, Hua Kun Liu, Dingsheng Wang, Shi Xue Dou, Yuhai Dou. Single-atom catalysts supported on atomically thin materials for water splitting. Adv. Powder Mater. 4 (2025) 100330. https://doi.org/10.1016/j.apmate.2025.100330

扫二维码 查看全文

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772834X25000661

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。