|

|

|

|

|

FMD | 精彩荐读:颅面短小症家系中EYA3和EFTUD2新突变的鉴定:双基因遗传证据 |

|

|

论文标题:Identification of novel mutations in EYA3 and EFTUD2 in a family with craniofacial microsomia: evidence of digenic inheritance

期刊: Frontiers of Medicine

作者:Nuo Si , Guoqin Zhan , Xiaolu Meng , Zeya Zhang , Xin Huang , Bo Pan

发表时间:15 Oct 2023

DOI:10.1007/s11684-023-1000-3

微信链接:点击此处阅读微信文章

导 读

中国医学科学院北京协和医学院整形外科医院潘博等在Frontiers of Medicine发表通讯报道《颅面短小症家系中EYA3和EFTUD2新突变的鉴定:双基因遗传证据》(Identification of novel mutations in EYA3 and EFTUD2 in a family with craniofacial microsomia: evidence of digenic inheritance)。研究通过全基因组测序分析一个三代颅面短小症家系,发现了EYA3(c.A197T,p.D66V)和EFTUD2(c.A1787G,p.N596S)两个新突变,并提出双基因遗传可能参与该疾病的发生。

颅面短小症(CFM)是一种涉及胚胎第一、第二鳃弓发育缺陷导致的先天性畸形,其表型高度可变,典型表现为患侧外耳、中耳、下颌骨及颞下颌关节、面部肌肉的发育异常,部分患者还可能出现心脏、脊柱和中枢神经系统缺陷,小耳畸形被认为是其最低诊断标准。尽管目前已知遗传和非遗传因素共同导致其病因异质性,但多数病例呈散发性,部分家系符合常染色体显性遗传模式,且已知的转录因子、染色质修饰因子、生长因子及其受体等相关基因仅能解释少数患者的发病机制,临床中观察到的不完全外显和广泛表型变异,提示可能存在涉及遗传修饰因子的非孟德尔遗传,但此前缺乏具体的病例支持。

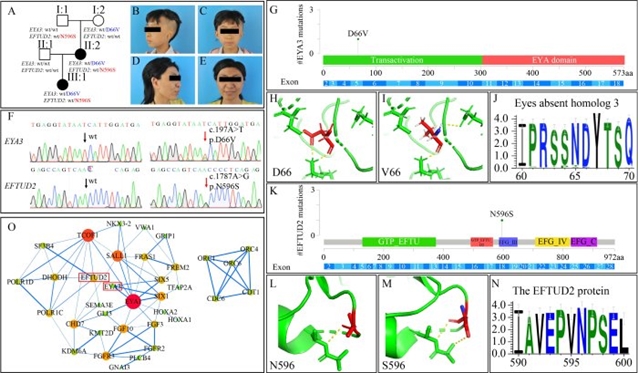

中国医学科学院北京协和医学院整形外科医院潘博等针对一个三代颅面短小症家系展开分析,通过全基因组测序和功能验证,发现了EYA3(c.A197T,p.D66V)和EFTUD2(c.A1787G,p.N596S)两个新突变,并探讨了双基因遗传在该疾病中的潜在作用(图1)。

图1 我国一个颅面短小症家系中EYA3和EFTUD2基因的新发突变

本研究的起点是一个特殊的家系:先证者为一名7岁汉族女孩,因先天性小耳畸形到医院接受耳廓再造手术,检查显示其左侧耳廓低位发育不良、外耳道闭锁并导致传导性听力损失,同时存在轻度面部不对称、下颌后缩和颧骨扁平,提示左侧上颌骨与下颌骨发育不全;其母亲有右侧先天性小耳畸形病史并接受过耳廓再造手术。家系调查显示,其他亲属未出现类似症状,初步推测疾病可能通过常染色体显性遗传在母女间传递,但表型异质性和不完全外显又指向非孟德尔遗传的可能。

为明确遗传病因,研究团队对家系中三名成员(先证者、父母)进行了全基因组测序,未发现可疑的结构变异。通过筛选人群频率低于0.001且与表型共分离的错义突变,结合美国医学遗传学与基因组学学会(ACMG)指南分类,最终锁定EYA3和EFTUD2两个关键基因。Sanger测序验证显示,这两个突变同时存在于先证者和患病母亲体内,未患病父亲则未携带;进一步检测无病的外祖父母发现,两人分别携带其中一个突变。

通过多种生物信息学工具评估突变的致病性:REVEL评分显示,EYA3和EFTUD2突变的致病性预测值分别为0.733和0.643;VarCards数据库分析表明,23种算法中分别有19种和20种预测这两个突变具有有害性;46个物种的序列比对显示,突变位点的氨基酸残基在进化中高度保守;PyMOL软件构建的蛋白质三维结构显示,突变导致氨基酸残基与邻近原子的极性接触发生改变。此外,小鼠基因组信息数据库的表达数据显示,EYA3和EFTUD2在胚胎E9-E10.25期的第一鳃弓均有表达,提示二者在特定时空阶段功能相似;STRING数据库构建的蛋白互作网络进一步显示,二者可能在颅面发育相关网络中存在关联。

从基因功能看,EYA3参与损伤后修复与凋亡调控,其旁系同源基因EYA1的突变已被证实与耳肾综合征等疾病相关;本次发现的EYA3 D66V突变位于N端区域,且在进化中部分保守。EFTUD2的杂合突变可导致下颌面骨发育不全伴小头畸形;本次发现的EFTUD2 N596S突变位于保守的延伸因子G第Ⅲ结构域,同区域的致病突变已被证实可导致外显子跳跃。

研究团队分析,家系中同时存在两个致病突变可能有三种解释:典型双基因遗传、“伪双基因遗传”或两个突变独立分离导致不同疾病。结合家系中母女仅表现小耳畸形、未出现EFTUD2突变相关的其他异常表型等特征,研究认为该家系可能涉及双基因遗传,但由于家系规模较小且缺乏直接功能数据支持,相关结论仍需更多病例验证。值得注意的是,仅携带单个突变的外祖父母未表现疾病,研究推测可能与多基因累加修饰效应有关,且该家系未报告妊娠糖尿病、药物使用等环境风险因素,提示遗传因素可能起主要作用。

本研究通过对一个三代颅面短小症家系的遗传学分析,报道了EYA3和EFTUD2两个新突变的共分离现象,为颅面短小症的复杂遗传机制提供了新的病例线索。研究不仅支持双基因遗传可能参与该疾病的发生,还通过功能网络分析揭示了相关基因在颅面发育中的协同作用,有助于深入理解疾病表型变异和遗传异质性的分子基础。

原文信息

标题

Identification of novel mutations in EYA3 and EFTUD2 in a family with craniofacial microsomia: evidence of digenic inheritance

作者

Nuo Si, Guoqin Zhan, Xiaolu Meng, Zeya Zhang, Xin Huang, Bo Pan

机构

Plastic Surgery Hospital, Peking Union Medical College and Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100043, China

通讯作者

Bo Pan

引用这篇文章

Nuo Si, Guoqin Zhan, Xiaolu Meng, Zeya Zhang, Xin Huang, Bo Pan. Identification of novel mutations in EYA3 and EFTUD2 in a family with craniofacial microsomia: evidence of digenic inheritance. Front. Med., 2023, 17(5): 1006–1009

https://doi.org/10.1007/s11684-023-1000-3

https://journal.hep.com.cn/fmd/EN/10.1007/s11684-023-1000-3

https://link.springer.com/article/10.1007/s11684-023-1000-3

感谢作者对Frontiers of Medicine的信任和支持。

期刊简介

Frontiers of Medicine是中国工程院院刊,由教育部主管,高等教育出版社、中国工程院与上海交通大学医学院附属瑞金医院共同主办。期刊聚焦医学前沿领域的学术进展,关注国际研究热点与中国优秀研究成果,主编为陈赛娟院士、张伯礼院士和王小凡院士。主要报道领域涵盖临床医学、基础医学、转化医学、流行病学、公共卫生、中医药学和人工智能医学等,刊载文章类型包括Research Article、Review、Perspective、Editorial、Case Report、Comment、Letter等。

期刊已被SCI、PubMed、Scopus、中国科技核心期刊、中国科学引文数据库(CSCD)核心库、第三批临床医学领域高质量科技期刊分级目录T1级、化学文摘数据库(CAS)等权威数据库收录,在2025中国科学院文献情报中心期刊分区表医学大类中位列二区。

在线浏览

https://journal.hep.com.cn/fmd

https://link.springer.com/journal/11684

投稿

https://mc.manuscriptcentral.com/fmd

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。