导读

近期,复旦大学张祥朝教授团队在Light: Advanced Manufacturing发表了题为“Deterministic form-position deflectometric measurement of monolithic multi-freeform optical structures via Bayesian multisensor fusion”的研究论文。

该团队突破了偏折测量技术的定位局限性,研发了一种多传感偏折测量系统,严格约束并修正偏折测量光路,并提出了一种基于贝叶斯多传感融合的形位测量算法,通过紧耦合多源观测,提高了形位偏折测量的精度与确定性,为自由曲面共体光学元件的形位一体化测量难题提供了可靠的方案。

研究背景

随着重大装备和先进仪器光电性能的不断提升,光学元件的面形已从传统的平面、球面、柱面等逐步发展为非球面与自由曲面,并进一步向共体自由曲面方向演进。共体光学元件能够增强设计灵活性,方便放宽公差要求,降低装配复杂度,并提升光学系统的紧凑性与稳定性。然而,这给测量技术带来了巨大挑战,需要同时测量多个功能表面的面形和相对位姿,目前尚未形成成熟的形位一体化测量技术方案。

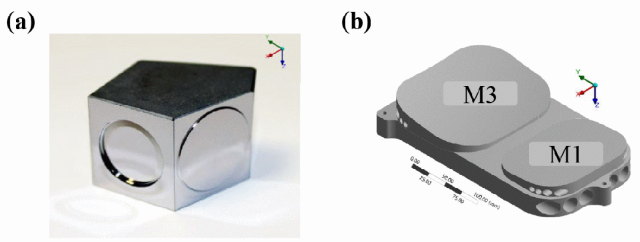

图1:典型的自由曲面共体元件。(a)离轴三反棱镜;(b)共形反射镜

相位测量偏折术在动态范围、灵敏度、灵活性及抗干扰能力等方面具有显著优势,同时兼具面形与位姿测量能力,可用于自由曲面等复杂光学元件测量。但偏折法的绝对定位能力仅能达到亚毫米级,和亚微米乃至纳米级的面形测量精度之间出现严重失配,难以满足实际需求。

研究亮点

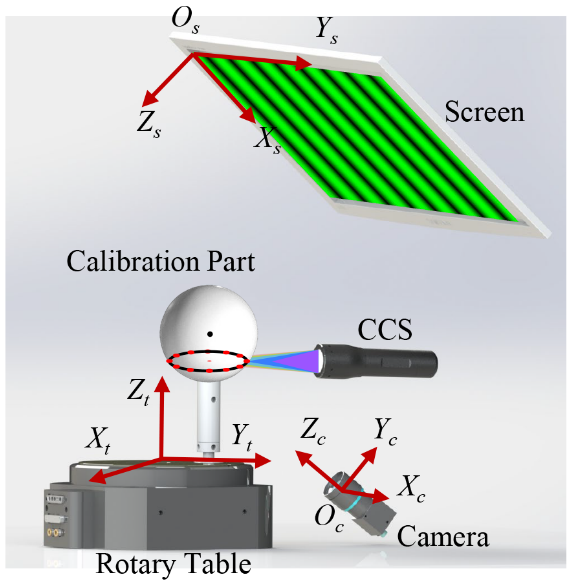

研究团队设计了一种多传感融合的偏折测量系统,通过偏折系统与光谱共焦传感器等不同传感器测量精度与灵敏度的互补性,并采用气浮转台等为偏折测量的光线追迹模型提供刚性约束,有效降低传统偏折测量的绝对定位不确定度,测量系统如图2所示。

图2:多传感形位偏折测量流程图

并提出了一种全概率偏折测量模型,将传统的测量过程转化为基于多源观测数据的贝叶斯估计问题,通过使观测似然最大化以实现被测元件的形位测量。在假设测量噪声服从高斯分布的条件下,进一步被转化为了图优化问题,通过不确定度的传递和更新指导测量过程,充分利用多传感信息。

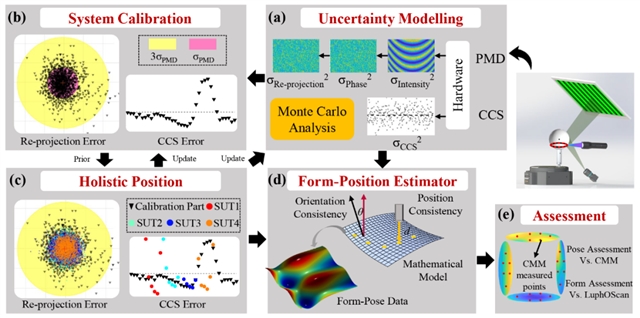

该工作的基本原理如图3所示,首先基于传感器测量不确定度建模构建多传感数据融合框架,并通过贝叶斯估计实现系统标定。随后,在标定先验约束条件下,完成共体元件多个功能表面的精确定位与系统参数优化。系统几何标定完成后,综合考虑传感器自身与系统参数的不确定度,重新更新系统的测量不确定度,并利用更新后的不确定度指导形位估计过程。其通过不确定度的更新与传递将标定参数本身的概率分布特性等先验信息嵌入测量模型中,提升了测量的精度与确定性。

图3:多传感形位偏折测量流程图

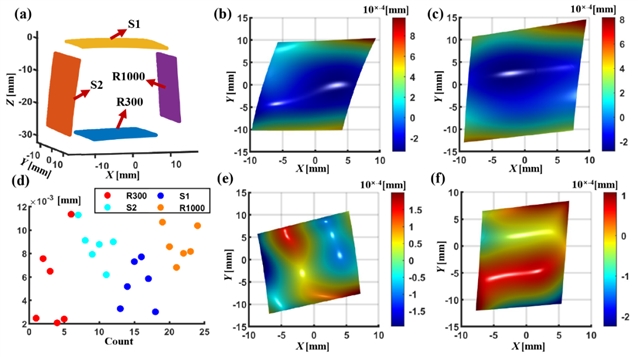

采用四面共体元件进行精度验证,实验表面,非球面和自由曲面的面形测量精度达到200 nm RMS,球面测量精度优于70 nm RMS,表面定位精度达到5μm。

图4:四面共体元件测量误差。(a)四表面位置示意图,(b)S1表面误差,(c)S2表面误差,(d)R300球面误差(e)R1000球面误差

总结与展望

本文提出了一种基于贝叶斯多传感融合的形位一体化测量方法。基于多传感器测量精度与灵敏度的互补特性,为偏折测量光路提供了刚性约束,有效提升了偏折测量的绝对定位能力。本测量方法对于自由曲面结构体等关键光学功能元件的形位一体化测量及光电性能保障具有重要意义。(来源:先进制造微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.37188/lam.2025.029

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。