导读

颗粒精密分选在许多领域具有重要的意义。例如,在化学催化和药物释放中,颗粒的大小直接影响其效率。此外,手性药物的毒性也会因为不同手性结构而有所差异。然而,纳米颗粒,包括生物颗粒,在合成和培养过程中通常会形成不同的尺寸和形状。因此,精确分选这些颗粒至关重要。传统的分选方法,如过滤、流式细胞仪和尺寸洗脱等,或多或少具有分选精度差、分选效率低、难以分选纳米级颗粒等不足。光学分选技术凭借其高分辨率、非侵入性和纳米级精度的优势,有望突破这些限制,在一系列分选方法中脱颖而出,使得高精度与高准确性的颗粒操控和分选成为可能。近日同济大学物理科学与工程学院王占山和程鑫彬教授团队的施宇智和张卉教授联合新加坡国立大学仇成伟教授,以“Optical sorting: past, present and future”为题在《Light: Science & Applications》发表了一篇综述文章,共同深入探讨并梳理了近些年来各种光学分选技术的发展脉络、基本原理以及重要研究进展。

光力

1986年,Arthur Ashkin通过聚焦激光束,首次成功在三维空间中稳定地捕获了单个微粒。这一突破性发现使得“光镊”(Optical tweezers)这一技术进入了人们的视野。之后科学家们逐渐发现并利用了光的一些特殊性质来操纵物质。在光镊中,除了传统的“光辐射压力”和“光梯度力”外,还出现了一些新型的光力,比如“光牵引力”和“光横向力”。这些光力各有特色,都可以被用来进行精准的光学分选,帮助我们在微观世界中实现精细的物质操控。

· 光辐射压力:起源于传播光子的动量传递,可沿光传播方向推动粒子。

· 光梯度力:当光场具有强度梯度时,该力将粒子捕获到强度较高的区域。其在光镊中使用最广泛。

· 光牵引力:表示作用在与波矢相反方向的反直觉力。

· 光横向力:指垂直于波矢且与强度或相位梯度无关的光力,是光横向动量从光转移到粒子的结果,包括横向线性动量和角动量。

这些光力与颗粒的粒径和折射率密切相关,因此可以根据颗粒的不同特性对其进行精准区分和分类。而光横向力还在分选手性粒子的应用中展现出独特的潜力。

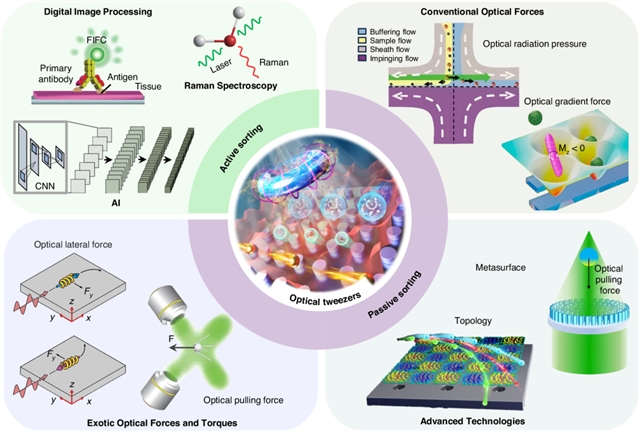

光学分选技术将光力与各种辅助技术集成在一起,包括微流体、人工智能 (AI)、成像过程、免疫测定等。这些技术的整合为颗粒分选提供了更高的效率和精准度。该综述不仅涵盖了各种光力与颗粒属性的原理性关系,还梳理了相关颗粒分选的研究性工作。并且将光学分选技术分为主动光学分选和被动光学分选两种方法,如图1所示。通过对这些现有分选技术的分析,提出了未来研究的方向,为研究人员提供了有价值的研究思路。

图1:微纳米颗粒光学分选原理总览

主动光学分选技术

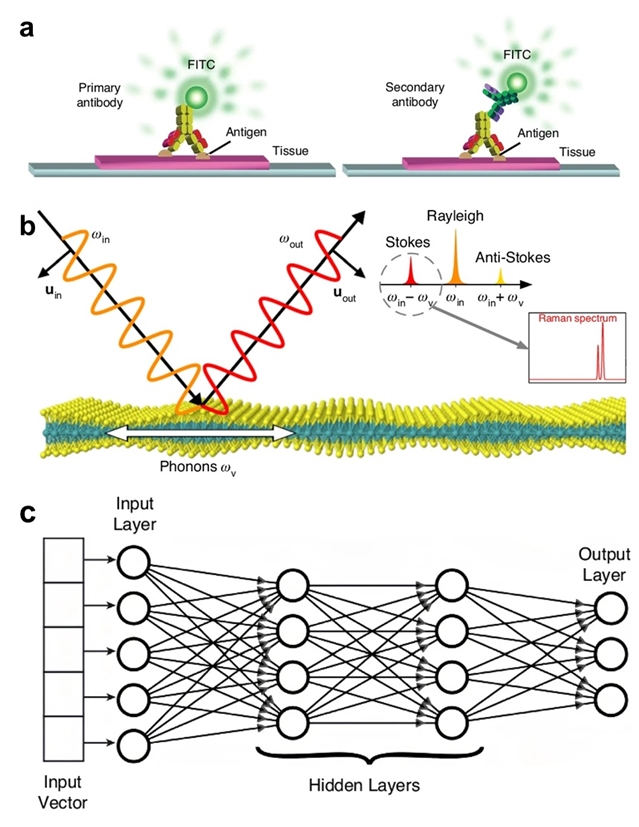

主动光学分选技术通过使用可以移动和调节的光镊,结合来自不同颗粒的外部信号(如荧光(图2a)、拉曼信号(图2b)、机器学习数据(图2c)等),能够实现对颗粒运动的精确动态控制,从而达到分选目的。荧光信号、拉曼信号等可以提供关于颗粒物质的详细信息,帮助对颗粒进行准确的分类和分选。而机器学习技术的引入则使得分选过程更加智能化,能够根据大数据分析和模式识别优化分选策略。这种分选技术的一个关键特点是它能够在分选过程中灵活调整光镊的工作参数,实现对不同类型颗粒的精确控制。通过对颗粒的外部信号的实时响应,光镊不仅能区分不同颗粒,还能够对颗粒进行精确的定位、捕获和操控。

图2. 结合(a)荧光标记、(b)拉曼技术和(c)人工智能的主动光学分选技术原理

被动光学分选技术

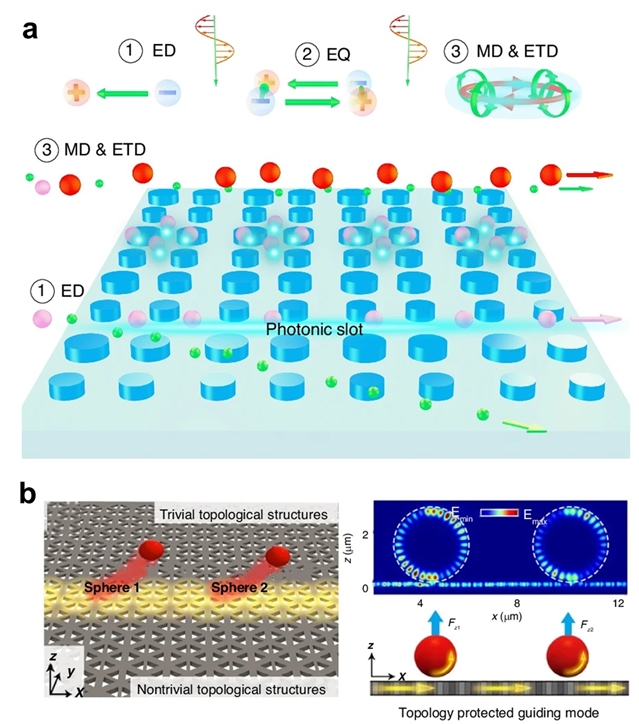

被动分选是最常用于颗粒分选的方法。这个分选方法根据不同粒子对光场的不同响应进行颗粒自动分选。例如,可以通过使用光辐射力和光梯度力来实现光学分选,这些力在过去三十年中已得到广泛研究。过去十年还见证了奇异光力的蓬勃发展,例如有趣的光牵引力、光横向力、逆光力矩等。这些新颖的光力/力矩不仅提升了颗粒操控的精度,还为研究人员提供了更加多样化的操作方式和分选手段。最近,超表面已为光学操纵和分选提供了强大的支持(图3a)。超表面由具有亚波长尺寸的微结构单元构成,能够精确控制和调节电磁场的传播特性,这使得光学分选技术在颗粒控制方面取得了显著突破。另外,结合多极子和拓扑效应的光学技术(图3b),能够大幅提升光分选的分辨率和选择性。因此也在光学分选的研究中扮演着重要角色。

该综述不仅详细梳理了使用各种光力进行颗粒分选的研究进展,而且对不同光学分选技术进行列表对比。并且紧密把握前沿方向,深入探讨了新型光学效应与技术在分选领域的应用潜力。通过对不同光学力学原理的综合分析,文章展示了如何利用光辐射力、光梯度力、光牵引力、光横向力以及逆光力矩等多种光力,在纳米颗粒和生物颗粒的高精度分选中取得突破性进展。此外,综述还特别关注了超表面技术、多极子效应和拓扑光学效应等最新技术,探索了它们在提高颗粒分选精度、分辨率和选择性方面的能力。

图3. 使用超表面、拓扑场构造光场,实现颗粒分选

总结与展望

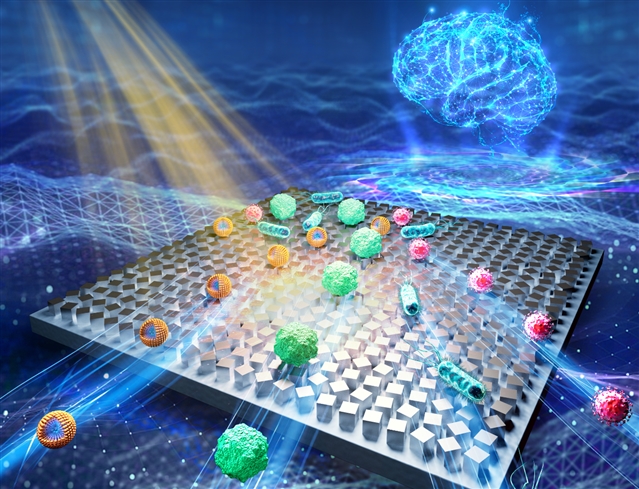

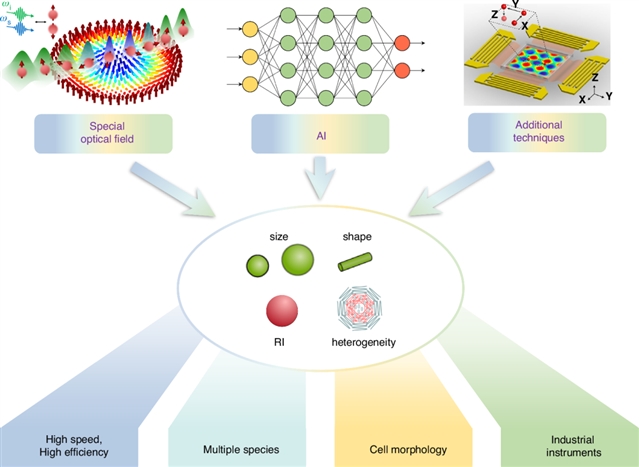

光学分选技术因其高精度、选择性和非接触操作等优势,已经在多个领域得到了广泛应用。然而,当前技术仍面临一些挑战,比如分选速度较慢和处理高浓度样品时存在难度。未来,可以通过设计特殊功能光场、推进 AI 算法以及集成辅助分选技术等,突破当前光学分选方法的极限,实现更快、更高效的多物种分选和细胞形态研究策略(图4)。可以预见,未来将出现越来越多的纳米级精度光学分选原型和仪器,并广泛部署在研究所和医院中,快速处理和分选各种化学颗粒和生物样品,例如药物分子、病毒和外泌体。

图4. 光学分选未来发展方向

同济大学硕士生杨萌和施宇智教授为本文共同第一作者,同济大学施宇智教授、新加坡国立大学仇成伟教授、同济大学张卉教授和程鑫彬教授为共同通讯作者。其他做出突出贡献的作者还包括:同济大学王占山教授、魏泽勇长聘副教授和顿雄长聘副教授,清华大学宋清华副教授和电子科技大学王志明教授。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-024-01734-5

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。