2025年8月13日,浙江大学材料科学与工程学院范修林团队在Nature Energy期刊上发表了一篇题为“Unified affinity paradigm for the rational design of high-efficiency lithium metal electrolytes”的研究成果。该研究提出并验证了一种基于离子-溶剂亲和力的电解液设计与结构预测框架,并基于此框架开发了系列新型电解液,实现了500 Wh kg-1以上的高比能锂金属软包电池。论文通讯作者是范修林,第一作者是李如宏和张海阔。

液态电解质作为电化学系统的重要组成部分,其作用不仅在于溶解和传输离子,更在于确保与电极的良好兼容性。实现稳定的界面对于锂金属电池尤为重要,锂金属极强的还原性导致其与电解液存在本征热力学不稳定性,具体表现为锂沉积/剥离库伦效率(CE)偏低,持续的副反应不断消耗活性锂和电解液。为应对这一挑战,研究者们开发了多种先进电解液体系,如氟化电解液、弱溶剂化电解液、局部高浓度电解液以及添加剂强化电解液等。这些体系通过促进形成富含无机物的固体电解质界面相(SEI),成功将部分体系的锂金属CE提升至99.0%以上。然而研究发现,即使采用相似的设计策略,不同盐-溶剂组合的CE表现仍存在显著差异。此外,目前高性能溶剂的选择范围相对有限,主要局限于醚类和氟化试剂。为实现下一代锂金属电池所需的>99.9%超高CE并拓宽溶剂选择空间,深入理解电解质的微观溶剂化结构成为关键。因此,揭示微观溶剂化结构与宏观性能(尤其是锂金属CE)之间的定量关系,建立能够精准捕捉关键离子-溶剂相互作用、预测溶剂化行为的理论框架,是突破目前瓶颈的重要方向之一。

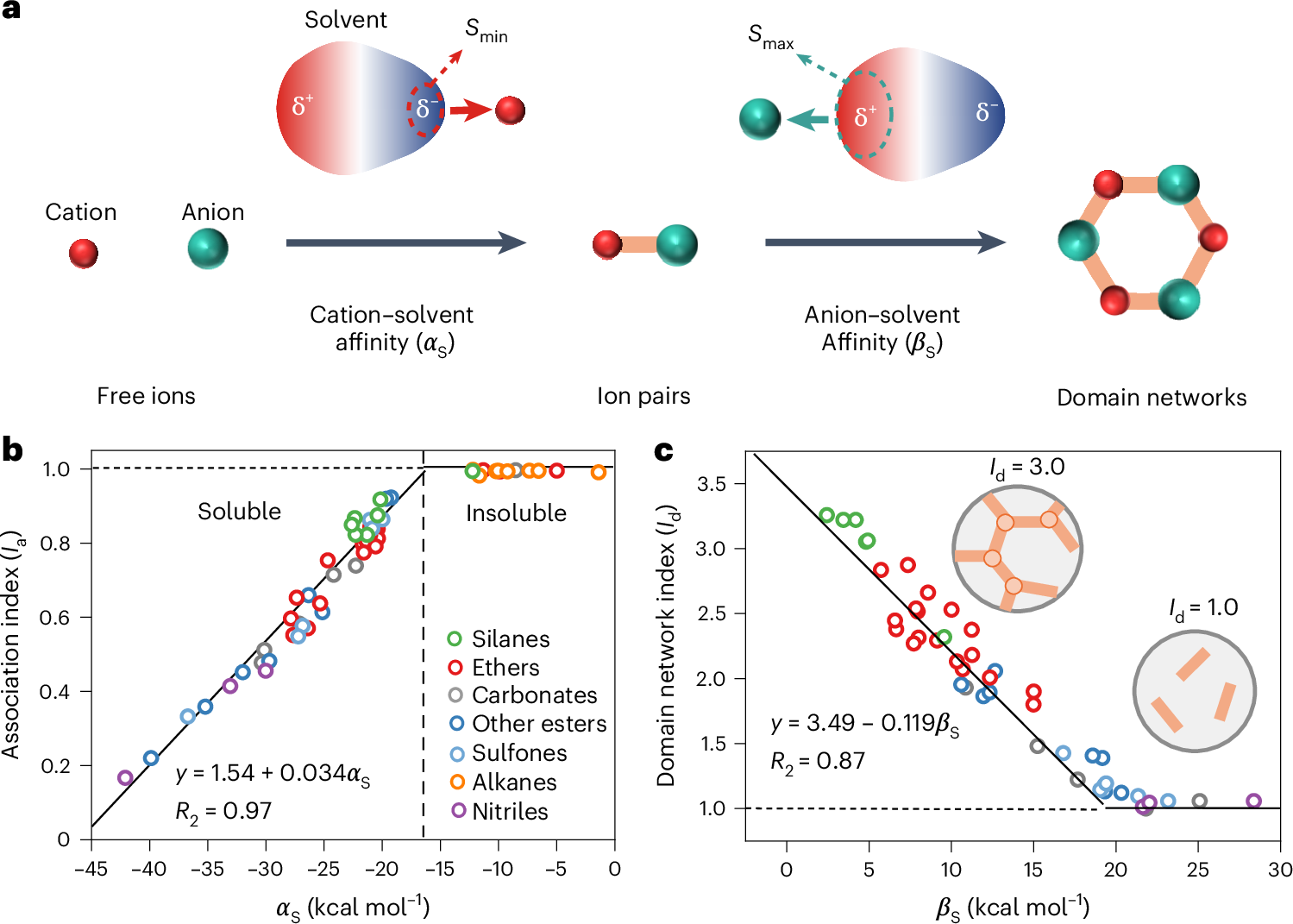

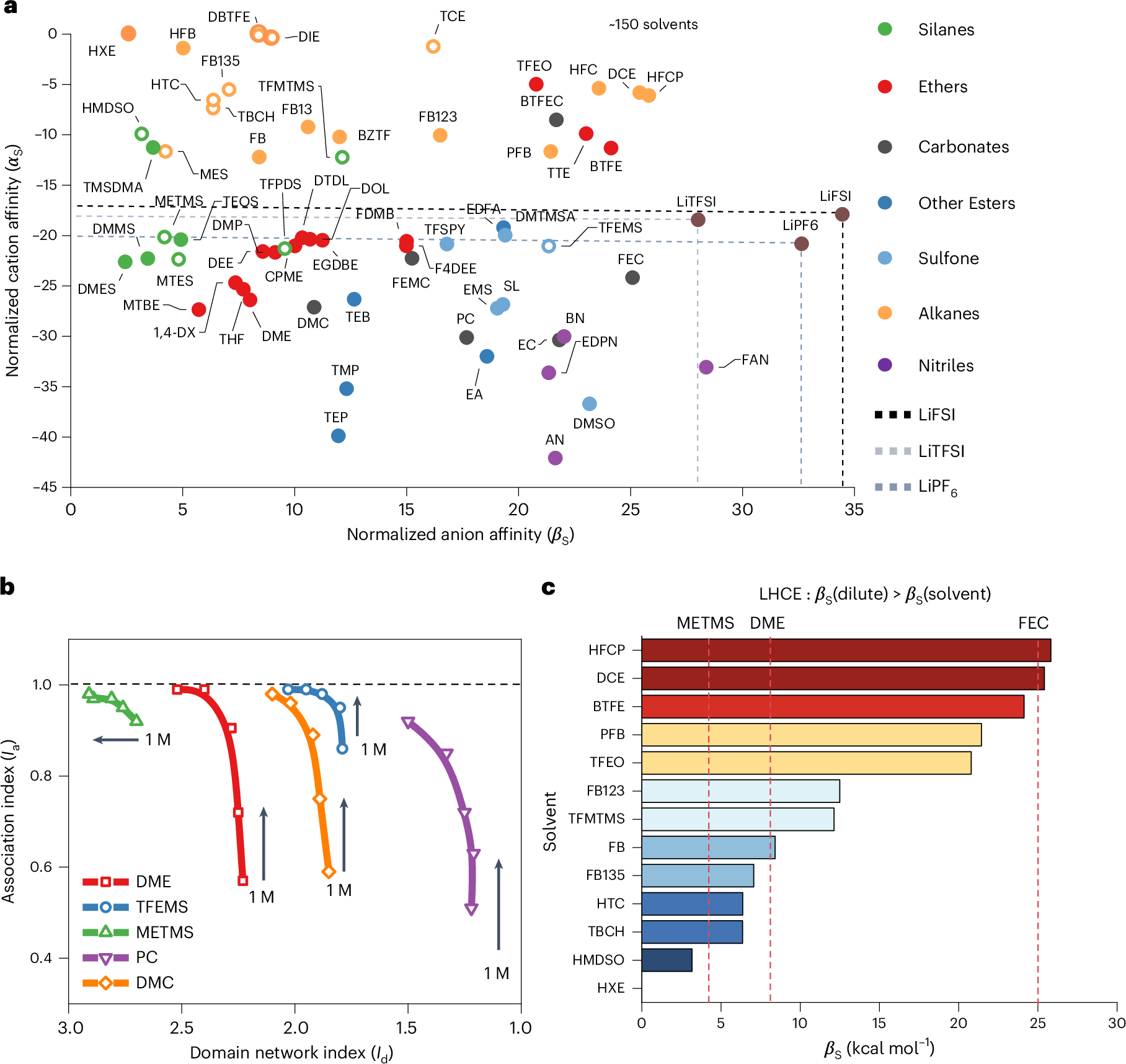

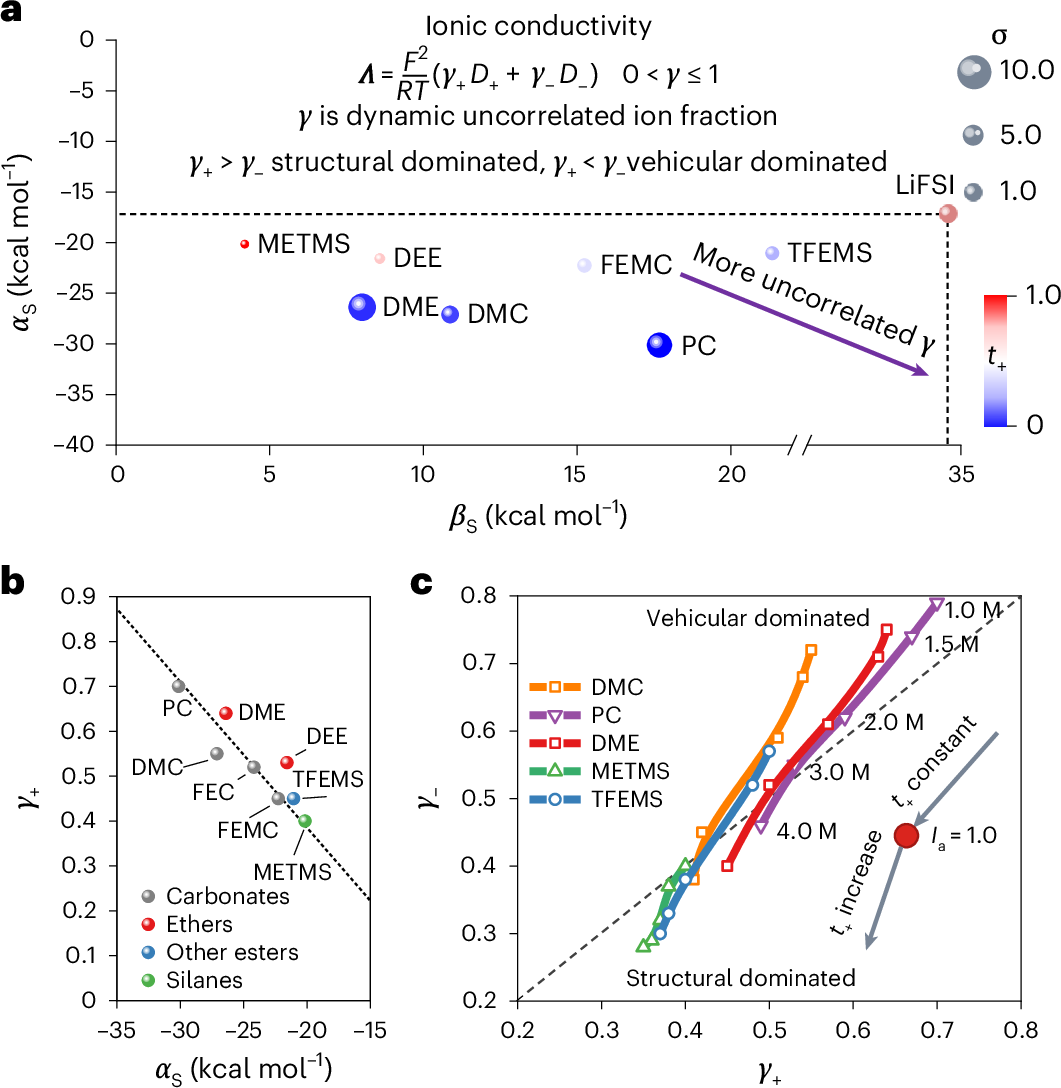

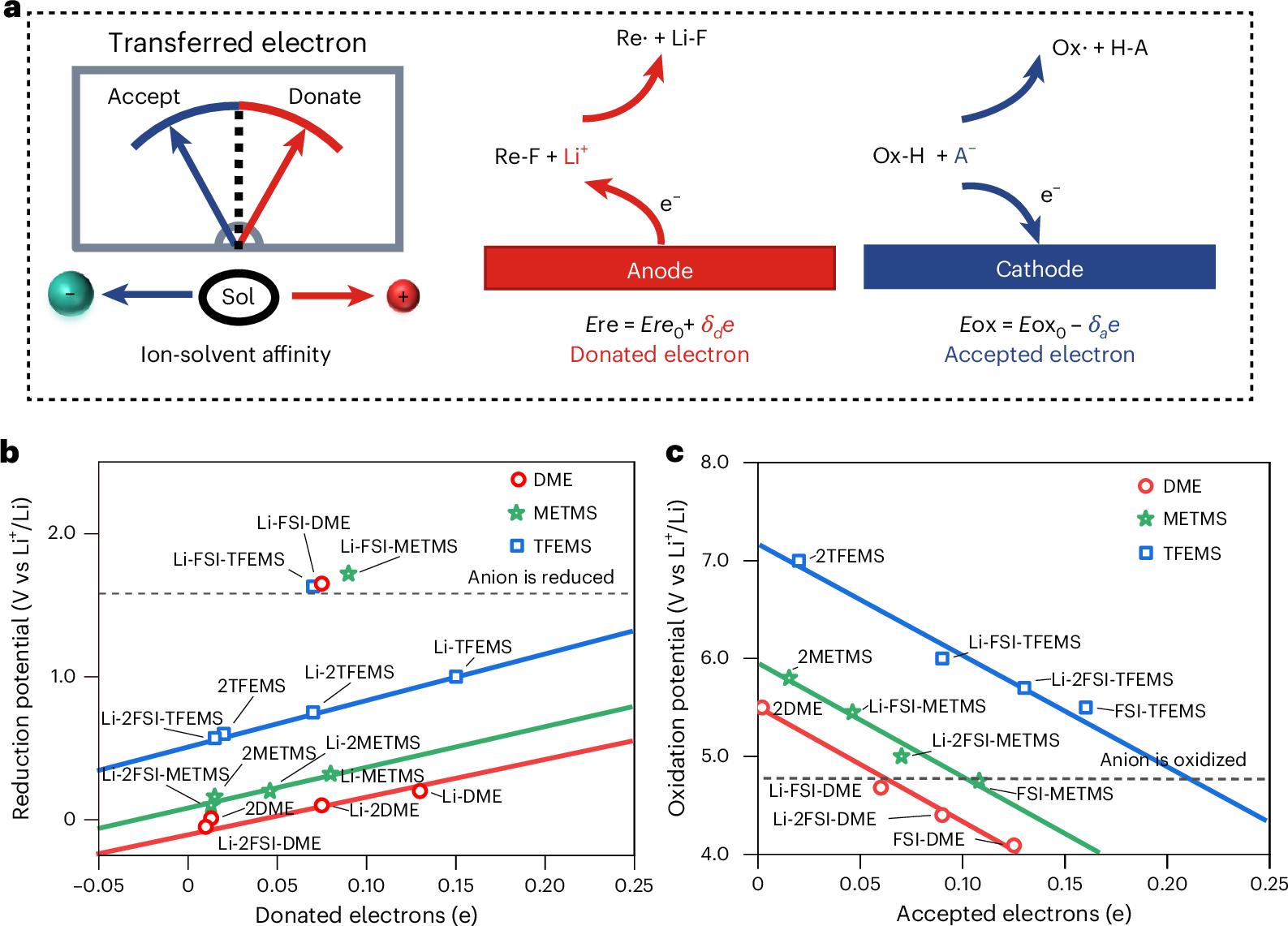

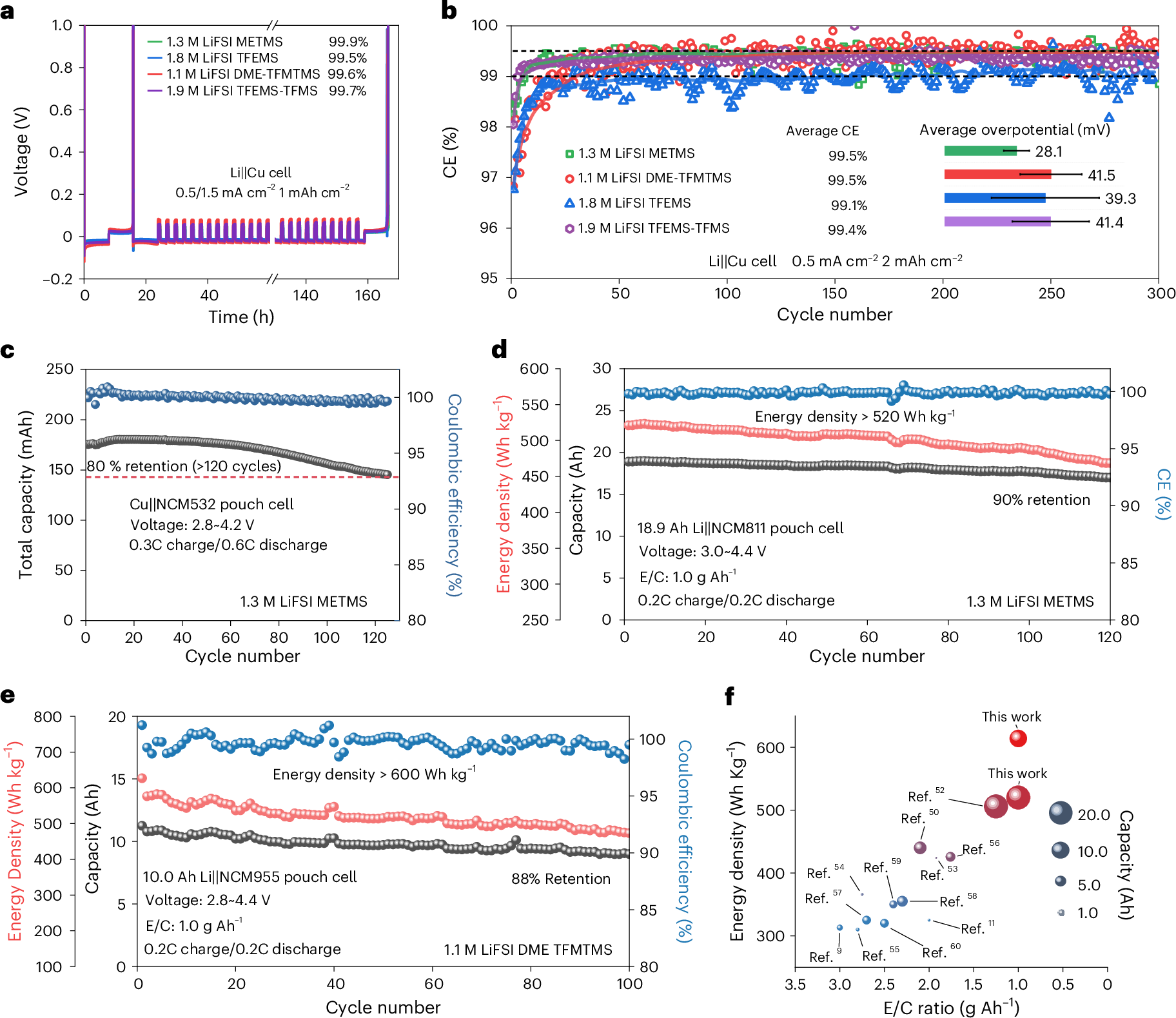

在这项研究中,范修林团队结合高通量分子动力学模拟和量子化学计算,深入探究了电解质微观结构的形成机制。研究指出,微观溶剂化结构的形成主要经历两个步骤:离子对初步形成和随后离子聚集体在溶液中的生长。分析表明,离子对形成的数量(关联指数)和离子聚集体规模(域网络指数)分别与溶剂对阳离子和阴离子的本征亲和力呈现线性依赖关系。基于此,研究团队定义了普适性、标准化的分子描述符:阳离子-溶剂亲和力(αs)和阴离子-溶剂亲和力(βs),这些描述符源于溶剂的分子静电势,反映其电子密度分布。团队建立了一个包含约150种溶剂的离子-溶剂亲和力数据库。数据库分析揭示了一个关键的筛选原则:溶剂或其二元组合在亲和力图谱中的位置靠近代表所用锂盐阳离子亲和力的特定分界线时,往往满足优化的基本条件。应用该理论框架和数据库,研究团队开发了四款新型电解液配方,其锂金属负极的库伦效率超过99.5%。此外,采用匹配优化电解液的10 Ah锂金属软包电池在1.0 g Ah-1的低电解液用量下,小电流充放电条件下实现了600 Wh kg-1的能量密度。

图1:溶剂化结构的形成机制及其与离子-溶剂亲和力的定量关系。

图2:离子-溶剂亲和力图谱。

图3:亲和力主导的离子输运行为。

图4:亲和力主导的电解液氧化还原窗口。

图5:锂金属电池的电化学性能测试。

此项研究尝试从分子层面相互作用的本质出发,为理解电解质微观结构、离子输运行为和界面稳定性提供了一个统一、定量的预测工具和设计思路,为未来高性能锂金属电池电解液的理性开发提供了一条可能的路径。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41560-025-01842-5