随着电动汽车与储能电站的快速发展,锂金属电池虽有望突破500Wh/kg的能量密度极限,却面临严峻安全挑战。高镍正极在200℃时即分解释放氧气,金属锂负极与电解液反应生成氢气、甲烷等可燃气体,正负极气体在密闭空间相遇易触发剧烈反应(如锂氧反应放热高达1197kJ/mol),最终导致电池热失控甚至爆炸。因此,开发兼顾高能量与高安全的电池技术成为行业的迫切需求。

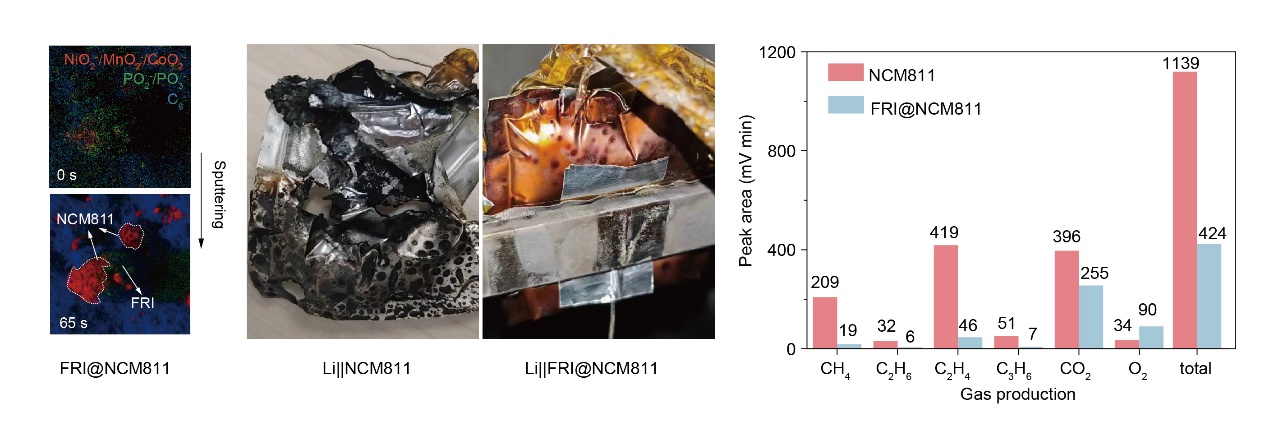

在国家自然科学基金委、中国科学院和北京分子科学国家研究中心的支持下,化学所分子纳米结构与纳米技术实验室白春礼研究员、郭玉国研究员、张莹副研究员,基于前期在电池热安全机制(Sci. Adv.2023,9(5):eade5802)和聚合物电解质设计(Adv. Energy Mater. 2020,10 (3),1903325)的研究积累,创新提出"阻燃界面用于智能气体管理"的设计策略。该团队在正极内部构建阻燃界面(FRI),通过温度响应机制实现双重防护:当电芯温度升至100℃时,FRIs释放含磷自由基并迁移至负极表面,猝灭电解液热解产生的H·、CH·等活性基团,使可燃气体生成量下降 63%;同时抑制正极49%的氧气释放,从源头切断爆炸反应链。在热滥用测试中,首次实现0.6Ah锂金属软包电芯零爆炸。

在0.6 Ah锂金属软包电芯(匹配高镍正极)的热安全测试中,该策略展现出突破性防护效果:热失控峰值温度从1038℃降至220℃,升温速率降低40000倍(从43300℃/min降低至1.1℃/min),实现电芯零热失控。通过气相色谱-质谱分析证实,电芯内部整体产气量减少63%,其中可燃气体占比从62%降至19%,显著缓解电池内部压力积聚,并大幅降低电池爆炸风险。这些研究结果为开发高比能、高安全的电池技术提供了新思路。

相关成果以《A Fire-Safe Li Metal Battery via Smart Gas Management》为题发表于《PNAS》(doi.org/10.1073/pnas.2501549122),并被《New Scientist》报道。美国SLAC 国家加速器实验室斯坦福电池研究中心执行主任 Jagjit Nanda 教授评价:“这一创新策略不仅显著降低了锂金属电池的起火风险,还可拓展至锂离子和锂硫体系。”文章第一作者为博士后郭俊辰、博士生柴聪正,通讯作者为张莹副研究员、郭玉国研究员、白春礼研究员。

正极阻燃界面抑制电池热失控产气实现高安全锂金属电池

正极阻燃界面抑制电池热失控产气实现高安全锂金属电池

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。