|

|

|

|

|

研究揭示液体水中的分子间库伦衰变与质子转移和非绝热过程存在竞争 |

|

|

北京时间2025年7月22日,中国科学院物理研究所张鹏举特聘研究员与捷克布拉格化工大学的Petr Slavícek教授、瑞士苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich) 的Hans Jakob Wörner教授及其合作者在Nature Communications杂志发表了题为“Intermolecular Coulombic decay in liquid water competes with proton transfer and non-adiabatic relaxation”的研究论文。

本研究开发了一种液相样品光电子-自电离电子符合测量方法,在激发态液体水的退激过程中观测到分子间库伦衰变现象。该过程与超快质子转移及非绝热过程形成竞争关系,深化了人们对高激发态水分子退激动力学的认知。分子间库伦衰变产生低能电子与质子转移生成自由基的机制研究,对理解生物辐照损伤具有重要借鉴意义。

电子-电子关联可导致新电子产生,若此过程发生在局域体系内,其出射电子被称为俄歇电子。俄歇电子发射是高激发态原子、分子及凝聚相物质退激的一种高效机制。与之相似的是原子/分子间库伦衰变(Interatomic/Intermolecular Coulombic decay, ICD):基于环境辅助效应,相邻原子/分子间通过虚光子过程实现超快能量传递,并伴随低能电子发射。研究表明,辐照损伤中的低能电子是诱导DNA双链断裂的重要诱因。因此,作为低能电子的重要来源,ICD机制的研究至关重要。

过去的几十年,人们不断在原子团簇、分子团簇、生命分子团簇以及低维材料中发现了上述分子间库伦衰变过程。但由于辐照损伤发生在有液态水的活体组织中,因此液体水被辐照之后能不能通过分子间库伦衰变产生低能电子成为人们普遍关心的重要问题。与原子、分子等气体不同,研究液体水的电子出射过程十分困难,一方面,实验上测量液体水的电子出射需要高真空环境,同时光电子传输过程中的非弹性散射也能导致低能电子,很难与ICD过程产生的低能电子区分开来;另一方面,由于液体水存在复杂的电子态结构以及氢键网络,理论上很难对高激发态液体水的退激动力学进行模拟。

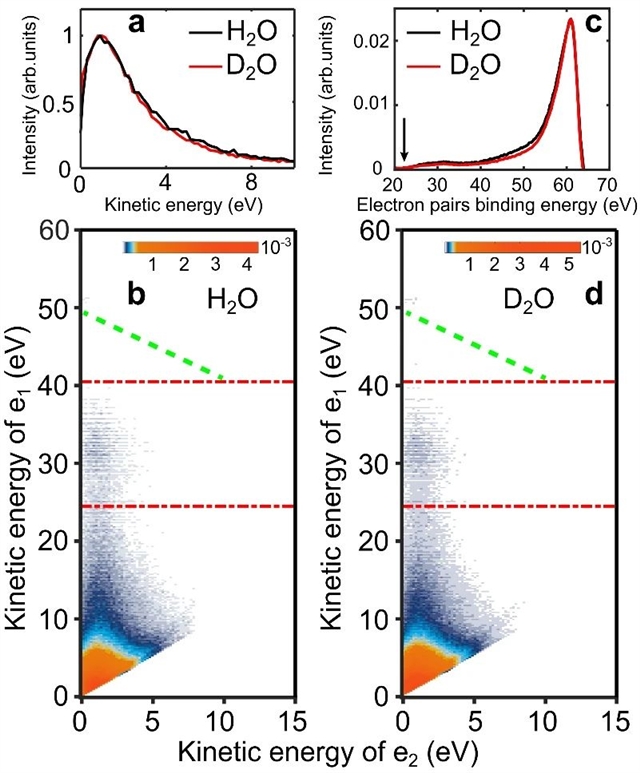

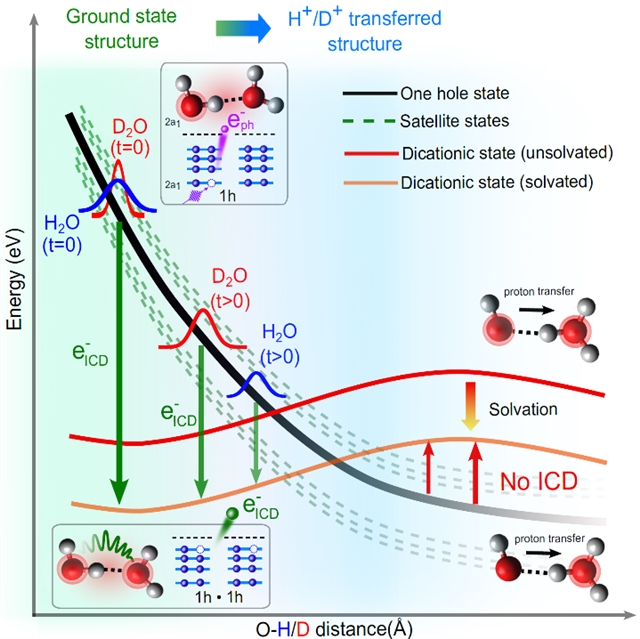

近期,中国科学院物理研究所的张鹏举特聘研究员与捷克布拉格化工大学的Petr Slavícek教授以及苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich) 的Hans Jakob Wörner教授合作,通过将高次谐波过程产生阿秒脉冲串,并进行单色化,结合真空液体微束技术和高分辨光电子谱仪,构建了一种全新的液相样品光电子-自电离电子符合测量方案(图1b,d),发现水(H2O)和重水(D2O)的2a1轨道被光电离之后,均能发生ICD过程,并产生低能ICD电子(图1a)。通过进一步对比二者的相对效率,结合高精度第一性原理计算,并模拟溶剂化效应对上述超快能量退激过程的影响,发现ICD过程并不是唯一的能量退激通道,其还与超快质子转移(Proton transfer, PT)和非绝热过程存在竞争关系,后者能够关闭ICD通道并产生自由基。该研究成果不仅从实验上确认了液体水中存在ICD过程,还发现了核运动对液体水ICD过程的重要影响,进一步加深了人们对高激发态液体水退激动力学的理解(图2)。

图1. (a) 水(H2O)和重水(D2O)的ICD电子能谱. (b,d) 水(H2O)和重水(D2O)的电子-电子符合能谱分布. (c) 水(H2O)和重水(D2O)的电子对能谱分布。

图2. 激发态液体水(2a-1)的ICD过程和质子转移过程示意图。

本项研究是张鹏举研究团队一个月内连续发表的第二篇Nature子刊成果。中国科学院物理研究所张鹏举特聘研究员为第一作者兼共同通讯作者,苏黎世联邦理工学院的Hans Jakob Wörner教授和捷克布拉格化工大学的Petr Slavícek教授分别对实验和理论部分工作进行了指导,并担任本研究工作的共同通讯作者。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61912-w