|

|

|

|

|

FIE Review | 南京工业大学高如星副教授/张春冬教授:用于离子液体设计与筛选的机器学习结构-性质建模:最新研究综述 |

|

|

论文标题:Machine learning-based structure?property modeling for ionic liquids design and screening: A state-of-the-art review

期刊:Frontiers in Energy

作者:Yijia Shao, Ziyu Wang, Lei Wang, Yunlong Kuai, Ruxing Gao, Chundong Zhang

发表时间:09 Apr 2025

DOI:10.1007/s11708-025-1011-7

微信链接:点击此处阅读微信文章

文章简介

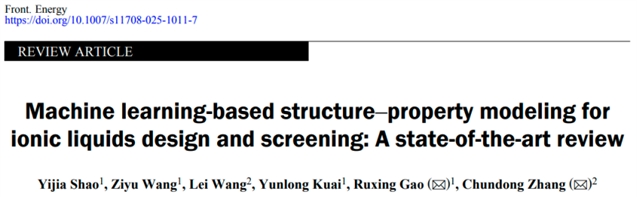

本文系统梳理了机器学习(ML)方法在离子液体(ILs)结构-性质关系建模中的应用进展,涵盖从基础ML算法的对比分析,到ILs设计流程的关键步骤,再到具体性质的预测实践。文章还探讨了当前ML应用于ILs研究的挑战,包括模型选择策略、可解释性提升及多目标优化等问题,旨在为ILs作为绿色溶剂的精准设计提供理论与技术支撑。

图1 本文研究框架

研究背景及意义

随着全球对可持续发展的重视,绿色化学过程与二氧化碳捕集技术对环境友好型溶剂的需求日益增长。离子液体(ILs)作为一类低挥发性、宽液态温度范围、高热稳定性的新型溶剂,凭借其“可设计性”——可通过阴阳离子组合或官能团修饰调控物理化学性质,在绿色化学、碳捕集、催化反应及电池电解质等领域展现出巨大潜力。然而,ILs的化学空间极为广阔,理论上阴阳离子组合可达1018种,传统筛选方法存在成本高、效率低、难以处理复杂体系等局限,无法满足实际应用对多性能ILs的快速筛选需求。

在此背景下,机器学习(ML)作为一种数据驱动的方法,通过挖掘实验与理论计算数据中的规律,能够高效构建非线性模型,预测ILs性质并揭示隐藏的结构-性质关系,为突破传统方法瓶颈提供了新路径。本文总结了ML在ILs研究中的应用进展,明确了不同ML方法的适用场景,并探讨了关键挑战与解决方案,为ILs的精准设计与多目标优化提供了理论指导。

主要研究内容

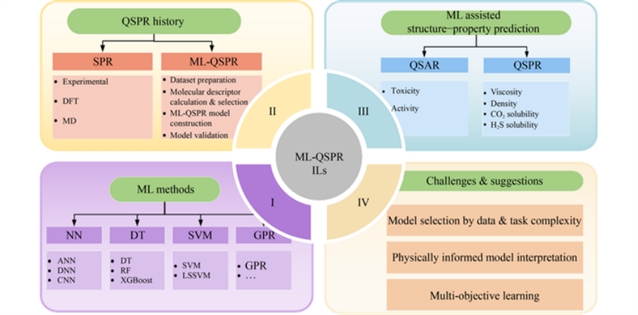

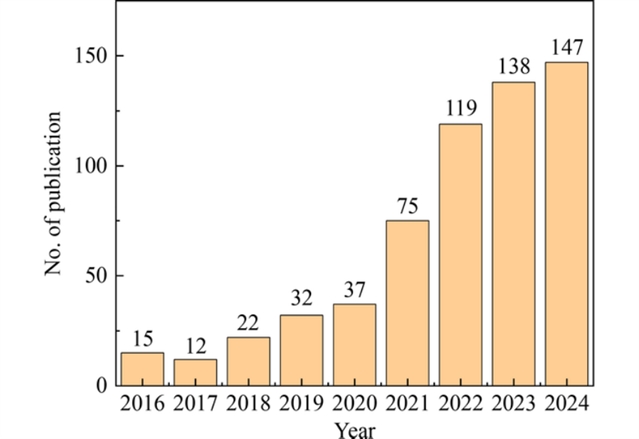

研究首先对比了多种ML方法在ILs研究中的性能与适用条件。通过分析Web of Science数据库中“机器学习”与“离子液体”相关文献的近年趋势,指出神经网络(如人工神经网络ANN、深度神经网络DNN、卷积神经网络CNN)因强大的非线性拟合能力,在复杂性质预测中表现突出;决策树与随机森林(RF)则因可解释性强,适用于关键影响因素的识别;支持向量机(SVM)在小样本场景下泛化能力更优;高斯过程回归(GPR)则能提供预测不确定性估计,适合数据有限时的优化任务。

图 2 Web of Science数据库中“机器学习”与“离子液体”相关文献的检索结果

表1 常用机器学习方法的关键特性比较

其次,研究回顾了ILs设计方法的发展历程。早期研究主要依赖实验试错法,通过改变阴阳离子或烷基链长度探索性质的变化规律,效率低下;21世纪初,理论计算(如分子动力学MD、密度泛函理论DFT)与热力学预测方法的引入,推动了结构-性质关系的定量化研究,但仍受限于计算复杂度;近年来,ML与定量结构-性质关系(QSPR)、定量结构-活性关系(QSAR)的结合,实现了从数据中自动提取特征并建立预测模型,显著提升了ILs的设计效率。

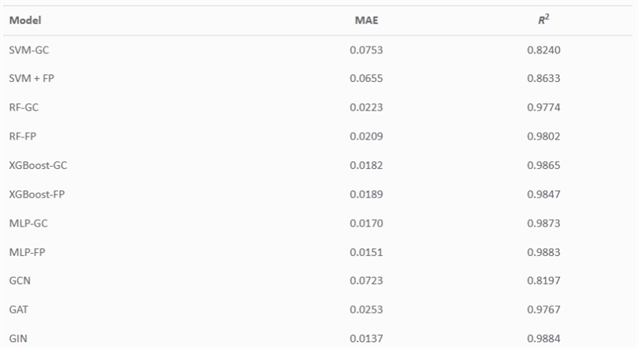

在具体应用层面,研究详细阐述了ML在ILs多性质预测中的实践。例如,在毒性预测中,基于QSAR模型的随机森林(RF)与极端学习机(ELM)能够通过分子描述符准确评估ILs对乙酰胆碱酯酶(AChE)的抑制能力;在粘度预测中,结合基团贡献(GC)描述符与ANN的非线性模型,对IL-水混合物的粘度预测R²可达0.9962;在CO2溶解度预测中,图神经网络(GNN)通过原子级特征提取,突破了传统描述符的局限性,R²高达0.9884。此外,研究还探讨了H2S溶解度等工业相关性质的预测,发现压力、温度及分子结构是关键的影响因素。

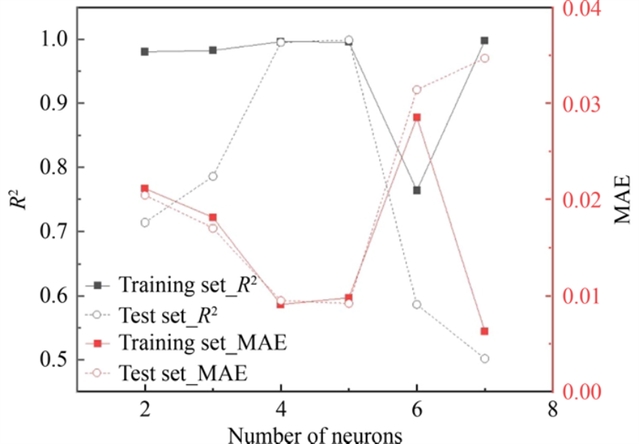

图3 决定系数(R²)与平均绝对误差(MAE)随隐藏层神经元数量的变化

表2 不同机器学习模型的性能比较

研究进一步讨论了当前ML应用于ILs研究的三大挑战:其一,模型选择需根据数据规模与任务复杂度调整——大数据场景下推荐使用DNN或GNN,小样本则优先使用SVM或GPR;其二,模型可解释性不足,需结合MD、DFT等理论计算补充分子层面的物理机制;其三,多目标优化需求,需通过多任务学习或帕累托前沿分析实现多性能协同优化。

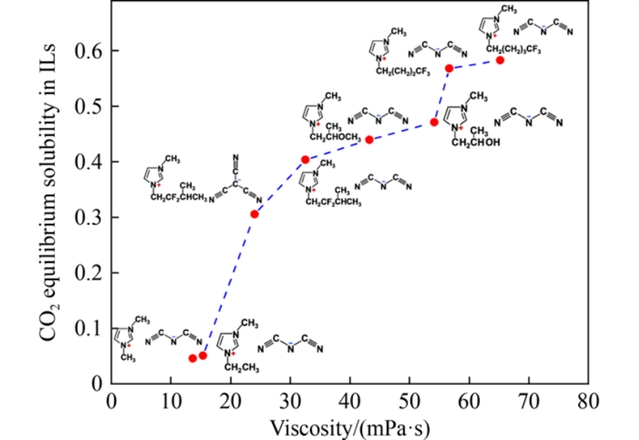

图4 表征离子液体粘度与CO2平衡溶解度权衡关系的帕累托最优曲线

研究结论

综上所述,机器学习方法在离子液体(ILs)研究领域展现出广阔前景,有望在溶剂筛选与性质预测方面实现重要进展。通过应对模型选择、数据可得性及可解释性等关键挑战,机器学习能够显著加速离子液体作为可持续多功能溶剂的开发进程。这一发展将进一步助力全球可持续能源与化工产业的转型。

原文信息

Machine learning-based structure?property modeling for ionic liquids design and screening: A state-of-the-art review

Yijia Shao1, Ziyu Wang1, Lei Wang2, Yunlong Kuai1, Ruxing Gao1, Chundong Zhang2

Author information:

1. School of Energy Science and Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China

2. State Key Laboratory of Materials-Oriented Chemical Engineering, College of Chemical Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 211816, China

Abstract:

With the growing emphasis on sustainable development, the demand for environmentally friendly solvents in green chemical processes and carbon dioxide capture is increasing. Ionic liquids (ILs), as promising green solvents, offer significant potential but face considerable challenges, particularly in solvent selection. To overcome the limitations of traditional screening methods, machine learning (ML) techniques have recently been applied, offering a more efficient and data-driven approach. This review provides an overview of key ML methods used in solvent screening and compares them with traditional experimental and theoretical techniques. It examines the role of descriptor selection in structure-property-based methods, such as quantitative structure-activity relationships (QSAR) and quantitative structure-property relationships (QSPR), which are critical for predicting IL properties. The review also explores the application of these methods to screen IL properties, including toxicity, viscosity, density, and CO2 solubility. Additionally, it discusses challenges in selecting appropriate models based on data scale and task complexity, integrating physical information for model interpretability, and achieving multi-objective optimization to balance key properties in ionic liquid (IL) design. Finally, it summarizes the achievements, limitations, and prospects of ML applications in ILs research, offering insights into how these methods can advance the development of sustainable ILs.

Keywords:

machine learning (ML); ionic liquid (IL); structure?property; molecular descriptors; physical property

Cite this article:

Yijia Shao, Ziyu Wang, Lei Wang, Yunlong Kuai, Ruxing Gao, Chundong Zhang. Machine learning-based structure?property modeling for ionic liquids design and screening: A state-of-the-art review. Front. Energy, https://doi.org/10.1007/s11708-025-1011-7

扫描二维码,阅读原文

通讯作者简介:

高如星,南京工业大学能源科学与工程学院副教授。主要从事能源化工系统建模、技术经济分析、系统可持续性评价、决策分析方向的研究,重点开展先进核燃料循环体系模拟与评价、核能政策研究工作。在韩国学习期间连续参与并完成多个国家能源战略重点项目,2014~2019年参与韩美核燃料循环联合研发重大专项课题并担任子课题主要完成人。已在Energy,Energy Policy,Energy Conversion and Management, Fuel,International Journal of Energy Research,Annals of Nuclear Energy等能源化工领域国际知名学术期刊上公开发表学术论文50余篇,会议论文国际大会口头报告6次。

张春冬,南京工业大学化工学院教授。目前主要从事CO2高值化利用、绿色能源化工新工艺开发方面的研究。在CO2高效催化转化制备石油化学品领域具有丰富的研究积累,作为主要完成人成功开发了多项低碳高效绿色能源化工新工艺,并实现产业化应用(包括100万吨/年的CO2利用型天然气制甲醇商用工艺包设计)。获省部级以上科研奖励6项(排名第1)、国家优秀自费留学生(2016)、韩国法务部尖端技术领域外国高级人才(2017)、江苏省特聘教授(2021)、龙城英才计划领军人才(2022)等称号。担任江苏省外国专家工作室(绿色能源化工)负责人,《石油化工高等学校学报》编委、Carbon energy和《低碳化学与化工》青年编委、《燃料化学学报》学术编辑、《煤炭转化》青年学术委员。迄今在CEJ、ECM、Energy、Fuel、EST、JCLP、JCOU等国际主流学术期刊及国际重要学术会议发表论文100余篇;申请专利27件(PCT专利3件),已授权20件(美国、欧洲专利各1件)。参与国家级科研项目10余项,主持省部级以上科研项目6项(包括韩国科技部国际联合重点项目1项),与国内外多家科研院所、企业及高校开展实质性科研合作。

期刊简介

Frontiers in Energy是中国工程院院刊能源分刊,高教社Frontiers系列期刊之一。由中国工程院、上海交通大学和高等教育出版社共同主办。翁史烈院士和倪维斗院士为名誉主编,中国工程院院士黄震、周守为、苏义脑、彭苏萍担任主编。加拿大皇家科学院、加拿大工程院、中国工程院外籍院士张久俊,美国康涅狄格大学校长、教授Radenka Maric,上海交通大学教授Nicolas Alonso-Vante和巨永林担任副主编。

Frontiers in Energy已被SCIE、EI、Scopus、CAS、INSPEC、Google Scholar、CSCD、中国科技核心期刊等数据库收录。根据《期刊引证报告》,本刊2024年影响因子为6.2,在“ENERGY & FUELS”学科分类中位列55位(55/182),处于JCR Q2区。2024年度CiteScore为6.9,在“Energy”领域排名#77/299;2025年即时CiteScore为8.1(数据截至2025年7月5日)。

Frontiers in Energy出版能源领域原创研究论文、综述、展望、观点、评论、新闻热点等。选文注重“前沿性、创新性和交叉性”,涉及领域包括:能源转化与利用,可再生能源,储能技术,氢能与燃料电池,二氧化碳捕集、利用与封存,动力电池与电动汽车,先进核能技术,智能电网和微电网,新型能源系统,能源与环境,能源经济和政策。

Frontiers in Energy免收版面费,并为录用的文章提供免费语言润色服务,以确保出版质量。第一轮平均审稿周期30天,从审稿到录用平均60天。

更多信息请访问:

http://journal.hep.com.cn/fie(国内免费开放)

https://link.springer.com/journal/11708

联系我们:

FIE@sjtu.edu.cn, (86) 21-62932006

qiaoxy@hep.com.cn, (86) 10-58556482

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

中国学术前沿期刊网

http://journal.hep.com.cn

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。